(出典:カタリバHP)

【2025/11/17 更新】

「どこに寄付すればいいのかわからない・・」

「おすすめの寄付先があれば教えてほしい・・」

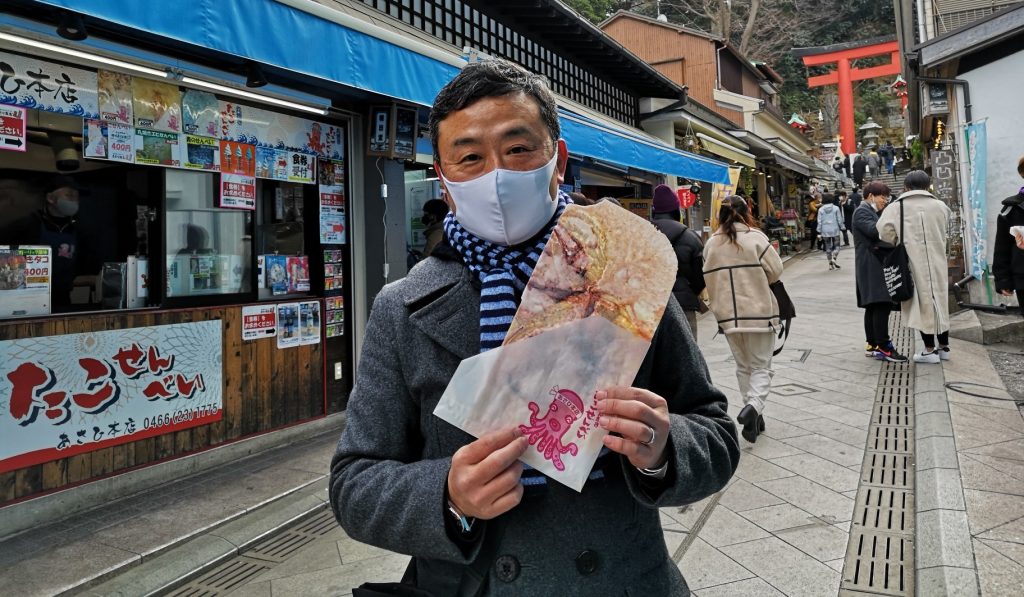

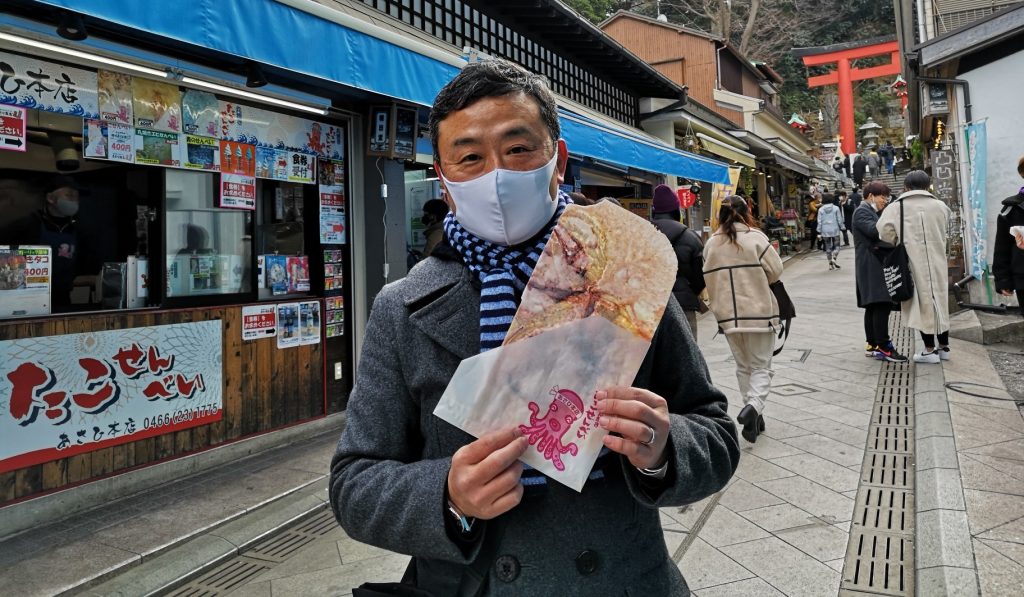

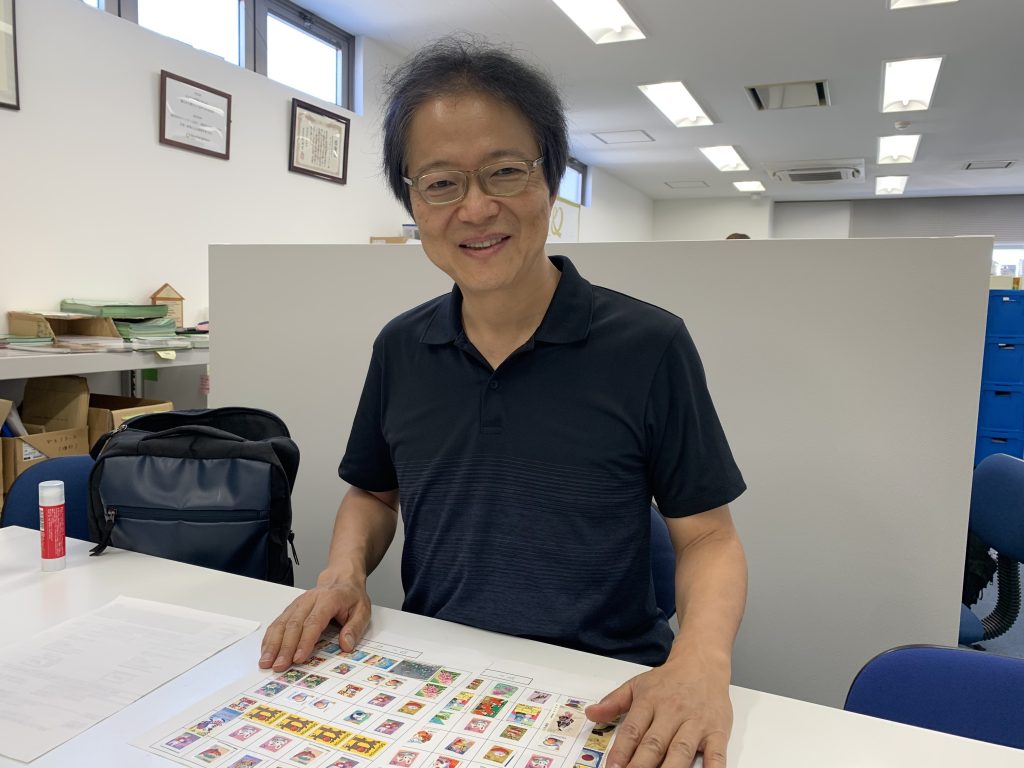

こんにちは、寄付ナビの鈴木大悟と申します。

私は3年間で100万円を寄付する取り組みの中で、寄付を通じてたくさんの学びと幸福感を得てきました。

ぜひ皆さんと共有させていただきたく、今回は私が毎月必ず支援している団体を6つご紹介させていただきます。

この記事を書いた人

鈴木大悟

収入の10%を寄付することを5年以上継続中。「あなたにぴったりの寄付先を見つけていただきたい」そんな想いから、ひとりでも多くの方へ寄付によって得られる幸福をお届けするために、このサイトを運営しています。

私がなぜこの団体に寄付をするのか、その理由をお伝えすることで、寄付先選びの参考にしていただけたら嬉しいです。

目次

寄付ナビが選ぶ、信頼できるおすすめの団体6選

日本国内の子どもを支援する、おすすめの寄付先4団体

カタリバ:すべての10代が未来を創る力を育むために

日本では、家庭の経済状況や地域差により、学びの機会に格差が生じています。

特に、貧困や家庭環境の問題、地域の教育資源の不足が、子どもたちの成長や将来の選択肢を狭める要因となっています。

さらに、被災地では学校や学習環境の整備が遅れ、精神的なケアも十分に受けられない子どもたちが多くいます。こうした課題は、学力格差の拡大や自己肯定感の低下を招き、将来への希望喪失につながる深刻な問題となっています。

母は昔から体が弱かったのですが、災害のショックで寝込むことが増えていきました。私が母と妹の2人をサポートをしながら、壊れかけた家の片づけをしたり、水や食料の手配をしたり……。高校は授業が行われていたのですが、私は行きたくても行けなくて、友達にも会えないのがすごく辛かったです

カタリバ HP

このような状況を改善するため、カタリバは、すべての10代が未来を創る力を育める社会を目指し、多岐にわたる支援活動を展開しています。代表的な活動を紹介します。

- 居場所支援:「アダチベース」は東京都足立区で展開する、困難を抱える子どもたちのための安心できる居場所を提供するサービスです。学びや交流の機会を創出しています。また、全国の子ども食堂支援を行う「むすびえ」と協力し、食事支援も行っています。

- 被災地の放課後学校:「コラボ・スクール」を宮城県女川町・岩手県大槌町で運営し、震災の影響を受けた子どもたちの学習支援と心のケアを実施してきました。

- 被災地緊急支援:「sonaeru」では災害発生時に、子どもたちの学びを継続するための緊急支援を実施しています。

このように、カタリバは全国の子どもたちに学びと居場所を提供しています。これらの活動は、多くの個人や企業からの支援を受けて実現しています。

| 活動内容 | 安心できる居場所の提供、学習支援、食事支援、災害時の居場所の提供や学習支援、探究学習の実践支援など |

| 活動地域 | オンライン(全国)、岩手県、宮城県、福島県、東京都、島根県に加え、各地域団体を後方支援 |

| 支援対象 | 主に日本の小学生〜高校生など |

| 寄付の使途 | 人件費、教材・備品・消耗品費、移動・交通費など |

| 運営団体 | 認定NPO法人カタリバ |

編集部オススメのポイント!

「すべての子どもたちが平等に学び、未来を創る力を育んでほしい」「困難な状況にある子どもたちを支援したい」

こんな風に感じていただけた方は、ぜひ寄付を検討されてみてはいかがでしょうか。

> 団体公式サイトで詳しくみる

寄付金控除の対象団体です

チャンス・フォー・チルドレン:教育格差を解消し、すべての子どもに学びの機会を

日本では、家庭の経済状況が子どもの教育環境に大きな影響を与えています。

特に、収入の少ない家庭では、学習塾や習い事などの学校外教育に参加する機会が限られやすく、これが学力や進路の格差につながる大きな要因となっています。

実際に、家庭の経済状況によって、学校外教育にかけられる費用には大きな開きがあると指摘されており、子どもの可能性に不平等が生じているのが現状です。

3歳の頃に父を亡くしました。母は生活保護と事務のパートで生計を立て、僕を育ててくれました。家計に余裕があるはずもなく、幼い頃から貧しい生活でした。

チャンス・フォー・チルドレン HP

このような教育格差を解消するため、チャンス・フォー・チルドレン(CFC)は、経済的困難を抱える子どもたちに対し、学習塾や習い事などで利用できる「スタディクーポン」を提供しています。

学習や文化・スポーツなど様々な体験活動に使用することができ、子どもたちは多様な学びの機会を得ることが可能となります。

CFCはこれまで、多くの子どもたちに継続的な支援を届け、進学や就職を通じて自らの夢に一歩近づいた若者も数多くいます。

また、支援を受けた経験を活かし、今度は大学生ボランティアとして活動に参加する卒業生も現れるなど、支援の輪が次世代へとつながり始めています。

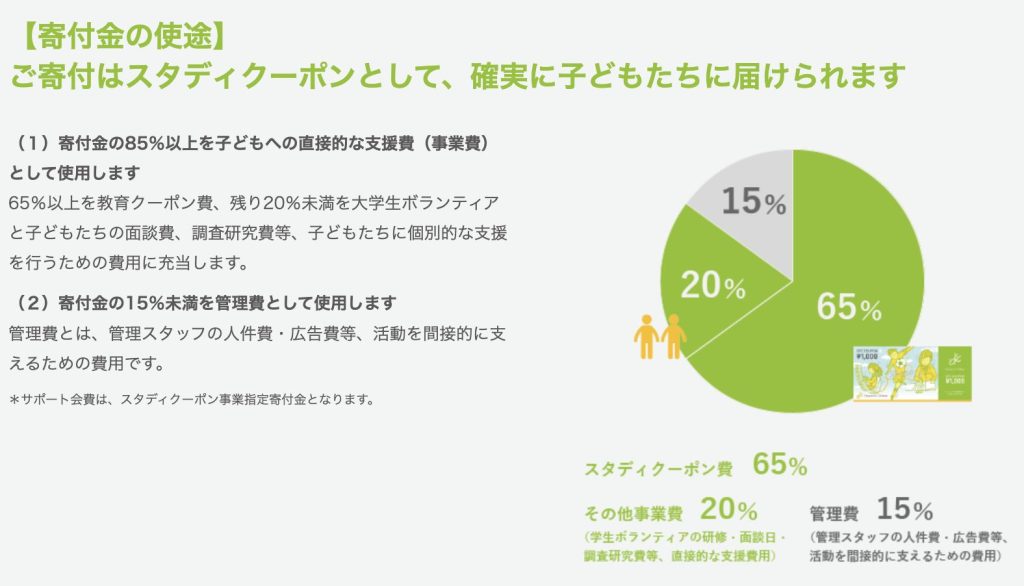

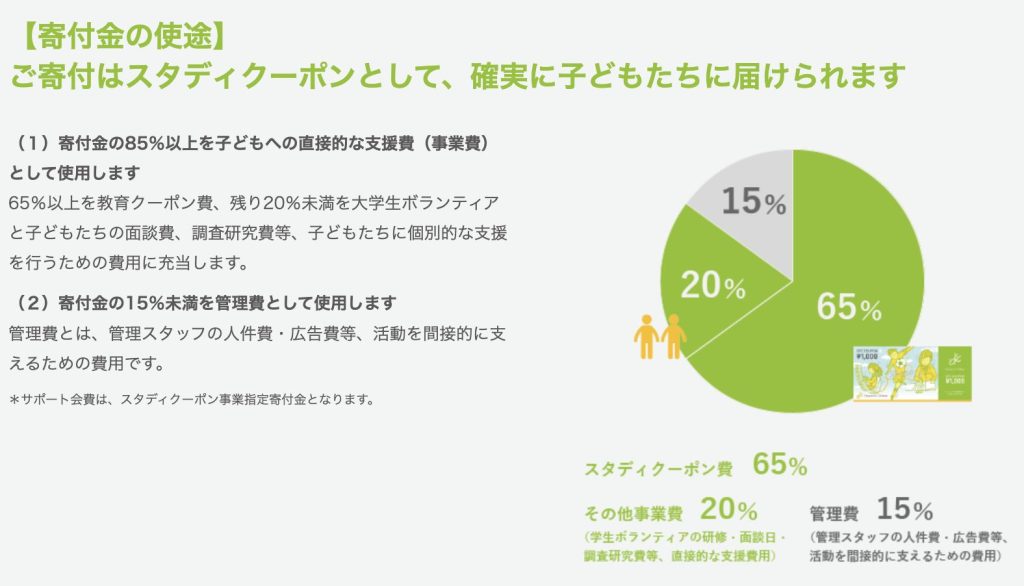

スタディクーポンは、寄付金を原資に運営されています。寄付金の85%以上を子どもへの直接的な支援費として使用し、スタディクーポン費や子どもたちへの個別的な支援費用に充当しています。

例えば、毎月1,000円の寄付で、経済的困難を抱える子どもたちにスタディクーポンを提供し、学びの機会を支えることができます。

| 活動内容 | スタディクーポンの支給、大学生ボランティア等による相談支援 |

| 活動地域 | 岩手県、宮城県、福島県、東京都、千葉県、神奈川県、埼玉県、兵庫県、大阪府、京都府など |

| 支援対象 | 経済的困難を抱える子ども・被災した子ども |

| 寄付の使途 | クーポン発行費、大学生ボランティアの相談支援費、スタッフ人件費など |

| 運営団体 | 公益社団法人チャンス・フォー・チルドレン |

編集部オススメのポイント!

「家庭環境にかかわらず、子どもがやりたいことを応援したい」「貧困の連鎖を断ち切れるのは、教育の支援だと思う

こんな風に感じていただけた方は、ぜひ寄付を検討されてみてはいかがでしょうか。

> 団体公式サイトで詳しくみる

寄付金控除の対象団体です

かものはしプロジェクト:虐待を経験した子どもに「帰れる場所」を

日本では、児童相談所への虐待相談対応件数が年間20万件を超え、過去最多を更新し続けています。

虐待を受けた子どもたちは、身体的・精神的な傷を抱えながら施設での生活を余儀なくされ、その後の支援が十分でないケースも少なくありません。

多くの子どもたちが18歳になると児童養護施設を退所していきます。

かものはしプロジェクト

頼れる家族や相談できる大人とのつながりがなく、孤独の中、社会で必死で生きようとする若者たちもいるのです。また、虐待の精神的影響や、トラウマがふとした時に再発してしまうことなどから、対人コミュニケーションの難しさも抱えています。そのため、職場で人間関係がうまくいかず、心身の調子を崩し離職した若者が、仕事を失い、中にはその後ホームレス状態になってしまうというケースもあります。

こうした子どもたちの「帰れる場所」をつくるために、かものはしプロジェクトは、虐待を経験した若者のアフターケア支援を行っています。

かものはしプロジェクトは、虐待を受けた子どもたちが施設を出た後も安心して暮らせる環境を提供するため、以下のような活動を行っています。

- 住まいの支援:施設退所後の若者にシェルターや住宅支援を提供

- 就労サポート:就職・生活支援を行い、社会での自立を後押し

- メンタルケア:虐待の影響で苦しむ子どもたちに心理的サポートを提供

かものはしプロジェクトは、多くの退所者に対してアフターケア支援を実施。さらに、企業と連携した就職支援の取り組みを強化し、社会的自立に向けた支援を広げています。アフターケアにとどまらず、虐待の未然防止を目的とした妊産婦へのサポートにも力を入れています。

「かものはしプロジェクト」の活動は、活動に賛同する企業や個人の寄付によって支えられています。毎月1,000円で、退所後の若者がカウンセリングを受けるための支援や、住居支援プログラムの運営費に充当することができます。

| 活動内容 | 日本国内での子どもたちへの虐待防止、家庭環境の改善支援など |

| 活動地域 | 日本全国 |

| 支援対象 | 虐待リスクのある家庭、子ども、保護者など |

| 寄付の使途 | 施設を退所した若者のサポート、啓発活動、管理費用など |

| 運営団体 | 認定NPO法人かものはしプロジェクト |

編集部オススメのポイント!

「虐待や、その経験から今まさに助けを必要としている子どもが同じ街にいるかもしれない、そんな子どもたちのために何かしたい」

「世界の問題も気になるが、自分の暮らす日本の未来も良くしていきたい」

そんな想いに共感された方は、是非かものはしプロジェクトへの寄付をご検討ください。

> 団体公式サイトで詳しくみる

寄付金控除の対象団体です

グッドネーバーズ・ジャパン:ひとり親家庭に温かい食事を届ける

日本ではひとり親家庭の約半数が貧困状態にあり、「食費を切り詰めるために食事を抜く」「子どもにお腹いっぱい食べさせてあげられない」そんな現実に直面している家庭が少なくありません。

特に、食品の値上げが続く中、「毎日の食事をどう確保するか悩んでいる」という声が多く、ひとり親家庭の負担は増す一方です。

「子どもが『おなかすいた』と言っているのに、食べさせてあげられないことがありました。」

グッドネーバーズ・ジャパン HP

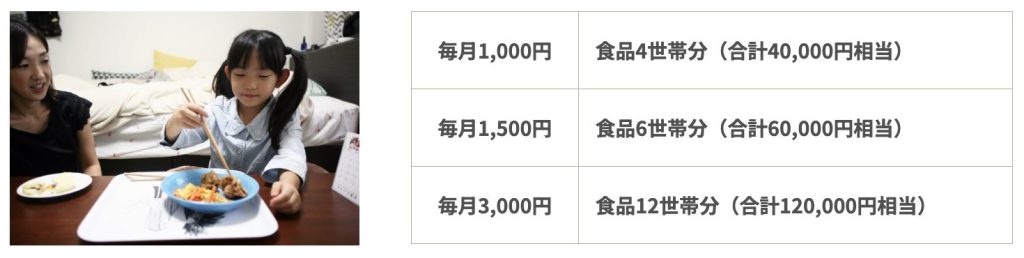

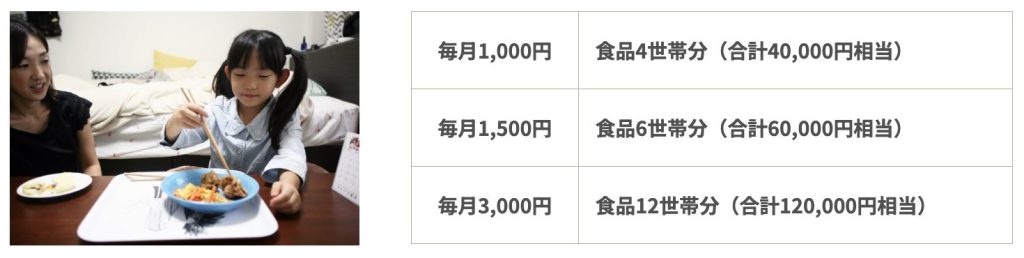

このような状況にあるひとり親家庭を支援するために、グッドネーバーズ・ジャパンは、低所得のひとり親世帯で生活する子どもたちを対象に、定期的に食品を無料で配付する「グッドごはん」を運営しています。

「グッドごはん」は、全国の多くの家庭に食品を届けることで、ひとり親家庭を支援しています。これまでに数万人規模の子どもたちへ食品を届けており、社会的な支えとして重要な役割を果たしています。この活動は、企業や個人からの寄付によって成り立っています。

| 活動内容 | 低所得のひとり親家庭に食料を届ける |

| 活動地域 | 東京都・神奈川県・大阪府・佐賀県周辺など |

| 支援対象 | 経済的に困窮しているひとり親と子ども |

| 寄付の使途 | 食品の調達、食品を保存する設備費や輸送費、人件費など |

| 運営団体 | 認定NPO法人グッドネーバーズ・ジャパン |

編集部オススメのポイント!

「いま、目の前で困っている親子を助けたい」「お腹を空かせている子どものために行動したい」といった方は、ぜひ「グッドごはん」への支援をご検討ください。

> 団体公式サイトで詳しくみる

寄付金控除の対象団体です

途上国の人びとを支援する、おすすめの寄付先2団体

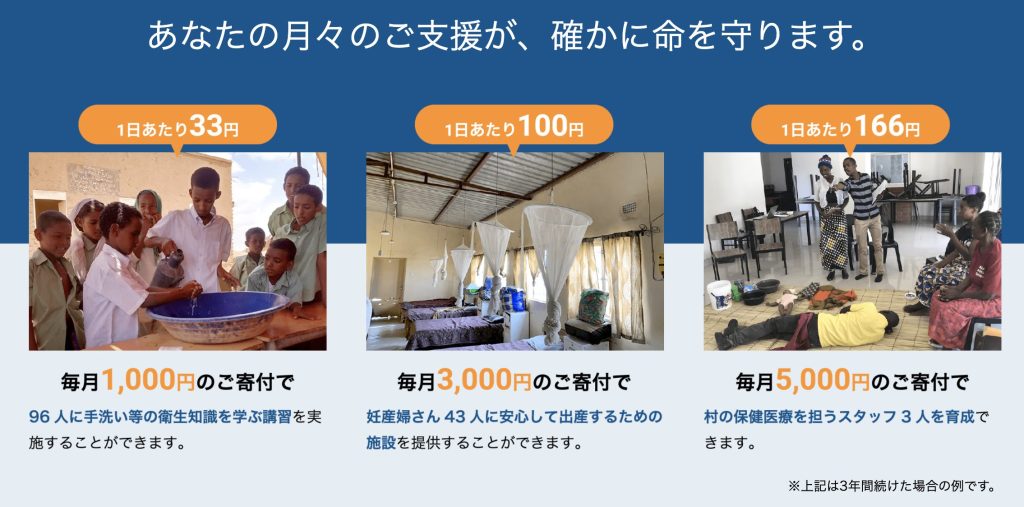

ロシナンテス:医療と水を届ける日本発の国際NGO

スーダンやザンビアなどのアフリカ諸国では、医療施設の不足や不衛生な水の問題が深刻です。多くの地域では、診療所まで数時間かかることもあり、病気や怪我をしても適切な治療を受けることができません。

また、清潔な水源へのアクセスが限られており、感染症のリスクが高まっています。

巡回診療を行っているワッドアブサーレ区は、月に一度の医療しか受けられません。そのため、緊急対応や継続的な診療ができず、救うことのできない命がありました。

ロシナンテスHP

ロシナンテスは、スーダンやザンビアなどアフリカの医療が届かない地域で、巡回診療や診療所建設、給水所の整備などを通じて、現地の人々が自ら医療を継続できる仕組みづくりを行っています。これらの活動は、現地の保健省や住民と協力しながら進められており、持続可能な医療支援のモデルとなっています。

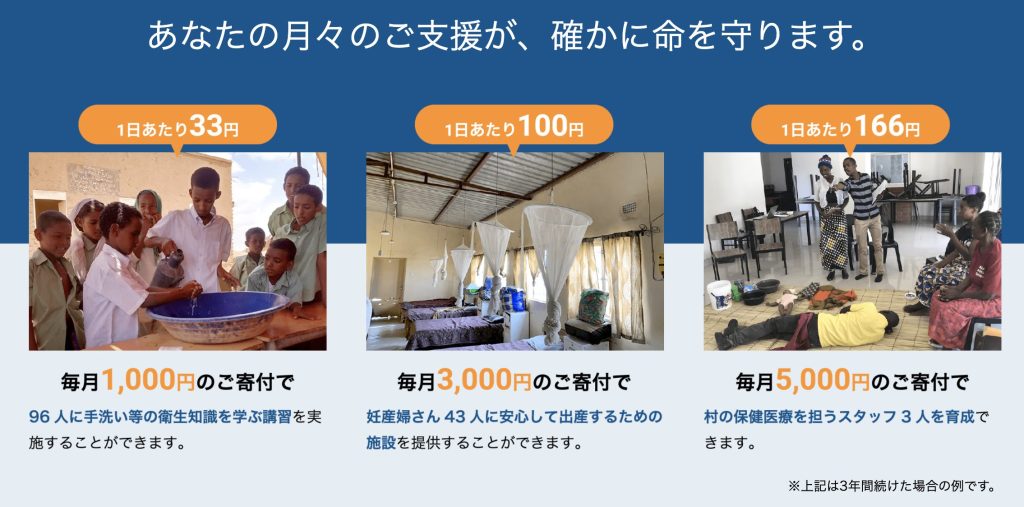

ロシナンテスの活動は、寄付を通じて支えられています。月々1,000円からのご寄付で、衛生知識を学ぶ講習の実施に繋り、また妊産婦が安心して出産できる施設の提供や、地域住民への医療サービスの提供が可能となります。

| 活動内容 | 医療が整っていない村への巡回診療や、給水所・診療所の建設など |

| 活動地域 | スーダン・ザンビアなど |

| 支援対象 | 乳幼児とその母親・地域の村人など |

| 寄付の使途 | 衛生知識を学ぶ講習や、医療施設の整備にかかる費用等 |

| 運営団体 | 認定NPO法人ロシナンテス |

編集部オススメのポイント!

「医療が届かない地域に医療を届けたい」「水と医療の支援を通じて命を守りたい」とお考えの方は、ぜひロシナンテスへのご支援をご検討ください。

> 団体公式サイトで詳しくみる

寄付金控除の対象団体です

ユニセフ:世界190の国と地域で、子どもを支援する国連機関

世界では、紛争、貧困、自然災害などにより、数千万人の子どもたちが命の危機にさらされています。

アフリカでは今、干ばつや紛争を背景とする大規模な食料危機が発生し、何百万人もの子どもたちが、栄養不良や感染症などで命の危険にさらされています。(中略)エチオピア、ソマリア、マダガスカルの3カ国だけでも、165万人以上にのぼる子どもが重度の急性栄養不良の治療を緊急に必要としています。

アフリカ栄養危機緊急募金 – ユニセフ

このような危機的状況に対応するため、ユニセフ(国連児童基金)は、世界190以上の国と地域で以下のような活動しています。

- 保健・栄養支援:重度の栄養不良に苦しむ子どもたちに対し、栄養治療食やビタミンAのサプリメントを提供し、健康な成長を支援しています。

- 水と衛生の改善:清潔な水を届けられるよう井戸などの給水設備を設置し、衛生的な生活が送れるようトイレを整備するなど、衛生環境の向上に努めています。

- 教育支援:紛争や自然災害で被害を受けた地域の子どもたちに、学用品の提供や学校の修繕、教師の研修を行い、教育の機会を確保しています。

- 子どもの保護:暴力や搾取から子どもたちを守るため、法制度の整備や社会的支援体制の強化、意識啓発活動を行っています。

- 緊急・人道支援:紛争や自然災害などの緊急事態において、子どもたちに必要な支援を迅速に届けるため、物資の備蓄や物流システムの構築、パートナー機関との連携を強化しています。

これらの活動により、数多くの子どもたちが健康に成長し、未来への希望を持つことができています。

| 活動内容 | 医療・保健・衛生・教育など多岐に渡る |

| 活動地域 | ガーナ、パキスタン、バングラデシュなど世界190ヶ国 |

| 支援対象 | 貧困・紛争・緊急支援が必要な国に住む子どもたち |

| 寄付の使途 | ワクチン・医療器具・研修実施費用など |

| 運営団体 | 公益財団法人日本ユニセフ協会(日本窓口) |

編集部オススメのポイント!

「いま、目の前で困っている子どもたちを助けたい」「未来を担う子どもたちのために行動したい」とお考えの方は、ぜひユニセフへのご支援をご検討ください。

> 団体公式サイトで詳しくみる

寄付金控除の対象団体です

その他の分野別支援

世界には様々な課題が存在し、それぞれ異なる支援を必要としています。ここからは課題別で、おすすめの寄付先を紹介します。

ひとり親家庭

日本のひとり親家庭の貧困率は44.5%に達し、OECD加盟国の中でワースト8位とされています。

特に、母子世帯が約89%を占め、経済的困難が深刻です(子どもの貧困とは – キッズドア HP)。

また、多くのシングルマザーが非正規雇用で働き、収入が低いため、生活が苦しい状況が続いています。

グッドネーバーズ・ジャパン:食品寄付でひとり親家庭を支援

貧困に苦しむシングルマザーを、食品の寄付で支える「グッドごはん」事業を展開しています。

編集部オススメのポイント!

> 団体公式サイトで詳しくみる

寄付金控除の対象団体です

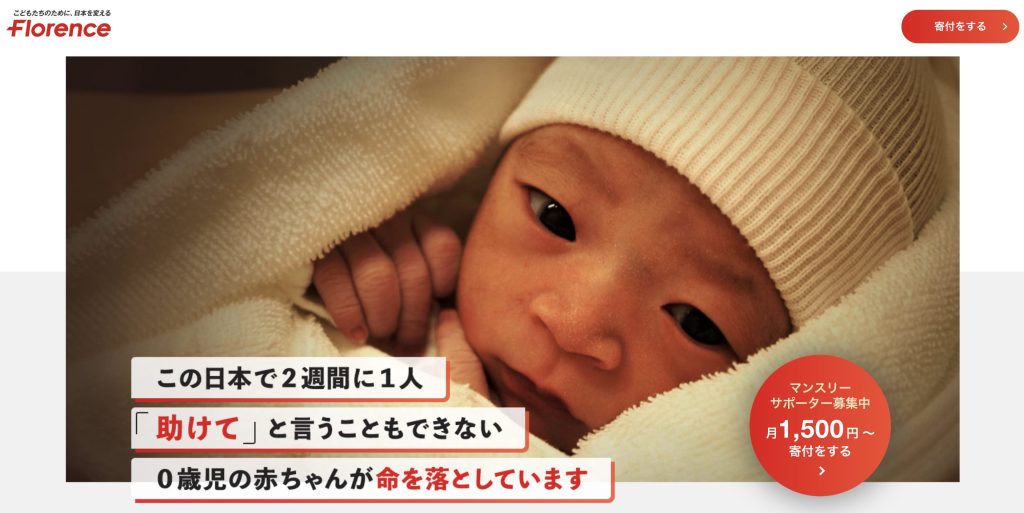

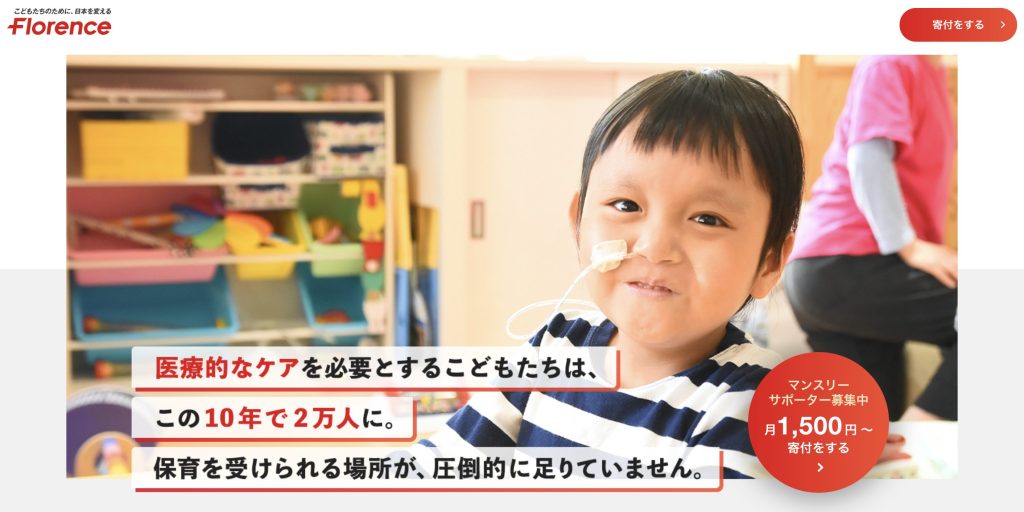

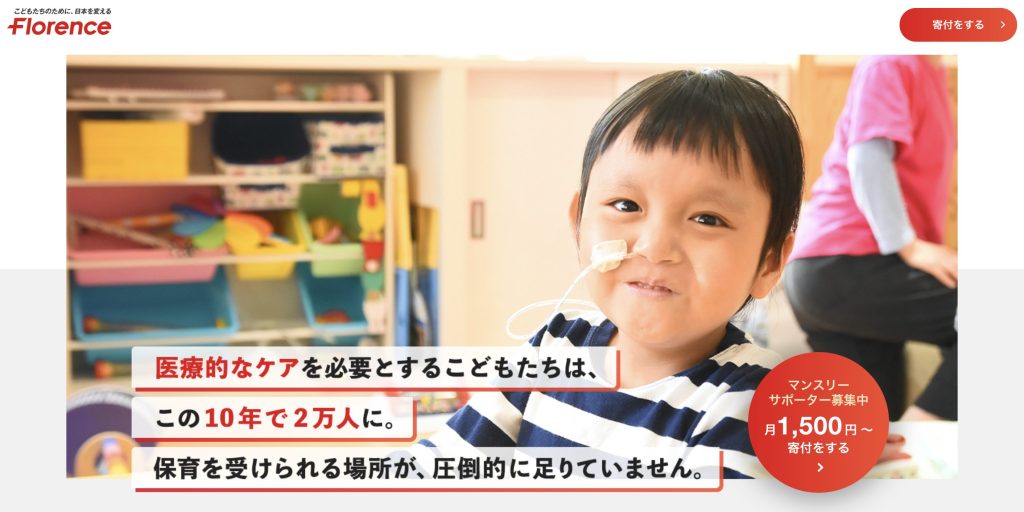

フローレンス:病児保育や宅食で貧困家庭を支援

ひとり親家庭が「貧困の連鎖」から抜け出すため、病児保育などを支援しています。

編集部オススメのポイント!

> 団体公式サイトで詳しくみる

寄付金控除の対象団体です

食事

生活困窮世帯では、食事を買うことができない経験が多く、特にひとり親家庭では20万円以下の収入で生活する世帯が72%に達しています(日本もったいない食品センター)。

物価高の影響で、食料を購入できずに困っている世帯も増えています。

カタリバ:子ども食堂で地域と子どもをつなぐ

地域の方々と食卓を囲み、子どもたちに「安心」を届ける子ども食堂を運営しています。

編集部オススメのポイント!

> 団体公式サイトで詳しくみる

寄付金控除の対象団体です

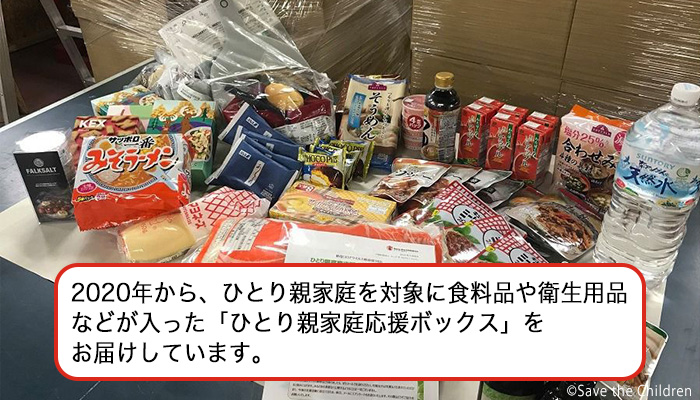

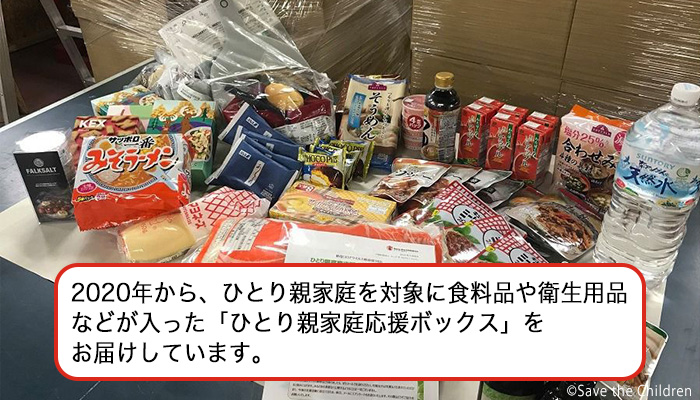

セーブ・ザ・チルドレン:生活必需品を届ける「応援ボックス」

経済的に厳しい状況にある家庭を対象に、食料品や衛生用品など生活に欠かせない物が詰まった「食の応援ボックス」を届けています。

編集部オススメのポイント!

> 団体公式サイトで詳しくみる

寄付金控除の対象団体です

キッズドア:休暇中の食事不足を支える活動

困窮家庭の子どもたちに食料品や生活用品の配布や食事提供を行っています。特に、夏休みや冬休みに食事が不足する家庭を支援しています。

> 団体公式サイトで詳しくみる

寄付金控除の対象団体です

教育(国内)

教育格差が深刻化しており、貧困家庭の子どもたちの大学進学率は半分以下です。経済的困難や地域差が子どもたちの学力や将来の選択肢に影響を与えています。

カタリバ:貧困や被災の子どものための放課後学校

貧困や被災の影響を受けた子どもたちに、無料の放課後学校「コラボ・スクール」を提供しています。

編集部オススメのポイント!

> 団体公式サイトで詳しくみる

寄付金控除の対象団体です

チャンス・フォー・チルドレン:教育格差解消のため「スタディクーポン」

「塾や習い事などの学校外の教育格差をなくしたい」と考え、教育支援に特化した「スタディクーポン」を発行しようと考えたのが公益社団法人チャンス・フォー・チルドレンです。

編集部オススメのポイント!

> 団体公式サイトで詳しくみる

寄付金控除の対象団体です

ヤングケアラー

家族の介護や世話を担う18歳未満の子どもたち、いわゆる「ヤングケアラー」が増加しており、自身の学業や生活に制約を受けることが多く、支援が必要とされています。

カタリバ:専門家相談でヤングケアラーを支援

対話の場と専門家への相談窓口でヤングケアラーを支えています。

編集部オススメのポイント!

> 団体公式サイトで詳しくみる

寄付金控除の対象団体です

ケアラーアクションネットワーク協会:ヤングケアラーの経験を学びに変える

ヤングケアラーの経験を学びに変え、本人と社会を変えていく活動を行っています。

不登校

小中学校における不登校児童生徒数は、2024年時点で過去最多の34万6482人に達し、前年度から15.9%増加しています。不登校の背景には、家庭環境や学校での人間関係、学業不振など多岐にわたる要因が存在します(こどもとIT)。

カタリバ:不登校の子どもに居場所と学習支援

不登校の子どもに、学習支援と安心できる居場所を提供しています。

編集部オススメのポイント!

> 団体公式サイトで詳しくみる

寄付金控除の対象団体です

Learning for All:地域連携で子どもの貧困を解決

公民館や学童など地域と協力して「子どもの貧困」を解決する活動を行っています。

編集部オススメのポイント!

> 団体公式サイトで詳しくみる

寄付金控除の対象団体です

虐待

児童虐待通告児童数は2023年に12万2806人に達し、前年から増加しています。特に心理的虐待が73.9%を占め、心身に深い影響を与えることが懸念されています(子どもを虐待から守る会・まつもと)。

かものはしプロジェクト:児童養護施設退所後の若者を支援

虐待や貧困で苦しむ子どもを救うための活動として、若者への支援強化や、児童養護施設の退所後も安心して生活できる仕組みづくりを行なっています。

編集部オススメのポイント!

> 団体公式サイトで詳しくみる

寄付金控除の対象団体です

フローレンス:虐待死防止のため赤ちゃん縁組を推進

赤ちゃん縁組で、虐待死から命を救う取り組みをしています。

編集部オススメのポイント!

> 団体公式サイトで詳しくみる

寄付金控除の対象団体です

障害児

障害児・者の数は2022年時点で1164万6000人に達し、5年前の前回調査に比べて24.3%増加しています。特に精神障害者が増加しており、適切な支援が求められています(厚労省推計)。

フローレンス:障害児専門保育園や訪問保育を運営

障害児(医療的ケア児)でも通える、日本初の障害児専門の保育園「ヘレン」や、障害児訪問保育「アニー」を運営をしています。

編集部オススメのポイント!

> 団体公式サイトで詳しくみる

寄付金控除の対象団体です

発達わんぱく会:発達障害の子どもが自分らしく生きる支援

保護者向けの相談支援事業、療育施設向けの開設・運営支援事業や保育園・幼稚園への巡回支援事業などを通じて、発達障害を抱えた子どもが、自分らしく生きられるサポートを行っています。

> 団体公式サイトで詳しくみる

寄付金控除の対象団体です

医療

世界中の多くの地域では、基礎的な医療サービスへのアクセスが不足しており、予防可能な病気や感染症が命を奪っています。

特に途上国では、限られた資源の中で、医療従事者や設備が不足しているため、命を救うための適切な治療が受けられないケースが多く見られます。

ジャパンハート:病気と闘う人の”命”と”こころ”を救う日本発祥のNPO

ジャパンハートは、日本人医師の吉岡秀人さんが創設した、日本発祥の認定NPO法人です。ミャンマーで医療を受けられない人々に無償で治療を行ったことから活動を開始し、現在はミャンマー、カンボジア、ラオスで医療活動を展開しています。

さらに、2030年までにアジア全体のサバイバルギャップ(がんをはじめとする高度な医療が必要な病の生存率の差)をゼロにすることを目指し、カンボジアのプノンペン近郊に200床規模の「アジア小児医療センター」の開設プロジェクトを推進しています。

編集部オススメのポイント!

> 団体公式サイトで詳しくみる

寄付金控除の対象団体です

ロシナンテス:水と医療が届かない地域で失われる命を救う

認定NPO法人ロシナンテスは、アフリカに安全な水と医療を届ける、日本発祥の国際協力団体です。

安全な水で病気そのものの数を減らしたうえで、かかってしまった病気をしっかり治療する。この方法で良い循環を生み出し、目の前で失われる命を減らそうとしています。

編集部オススメのポイント!

> 団体公式サイトで詳しくみる

寄付金控除の対象団体です

教育(海外)

教育は、子どもたちの未来を切り開くために不可欠な要素ですが、世界中の多くの子どもたちが、教育の機会を得ることができずにいます。

経済的な困難や戦争、自然災害、または偏見により、教育を受けることができない子どもたちは、将来の選択肢が大きく制限されてしまいます。

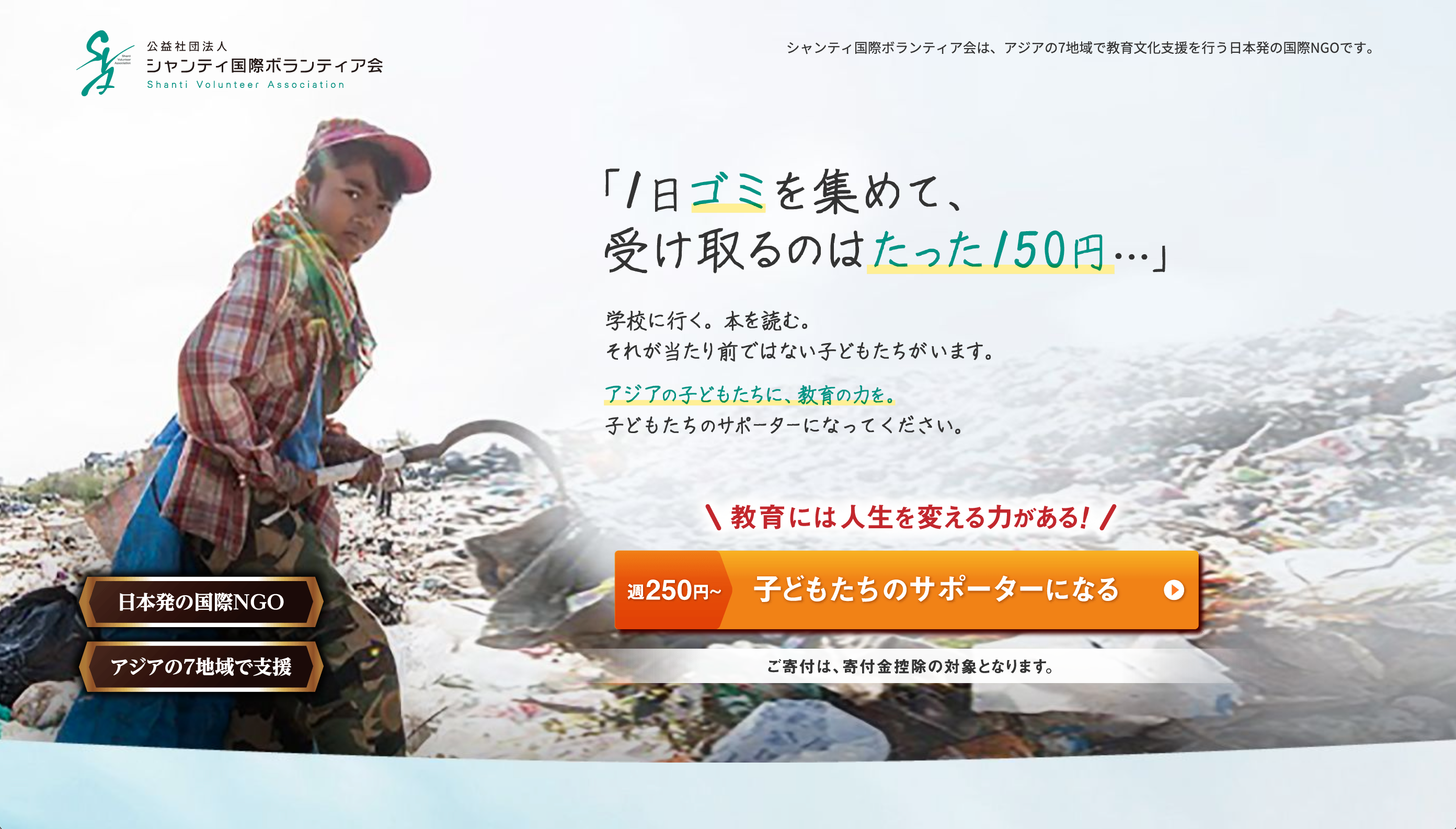

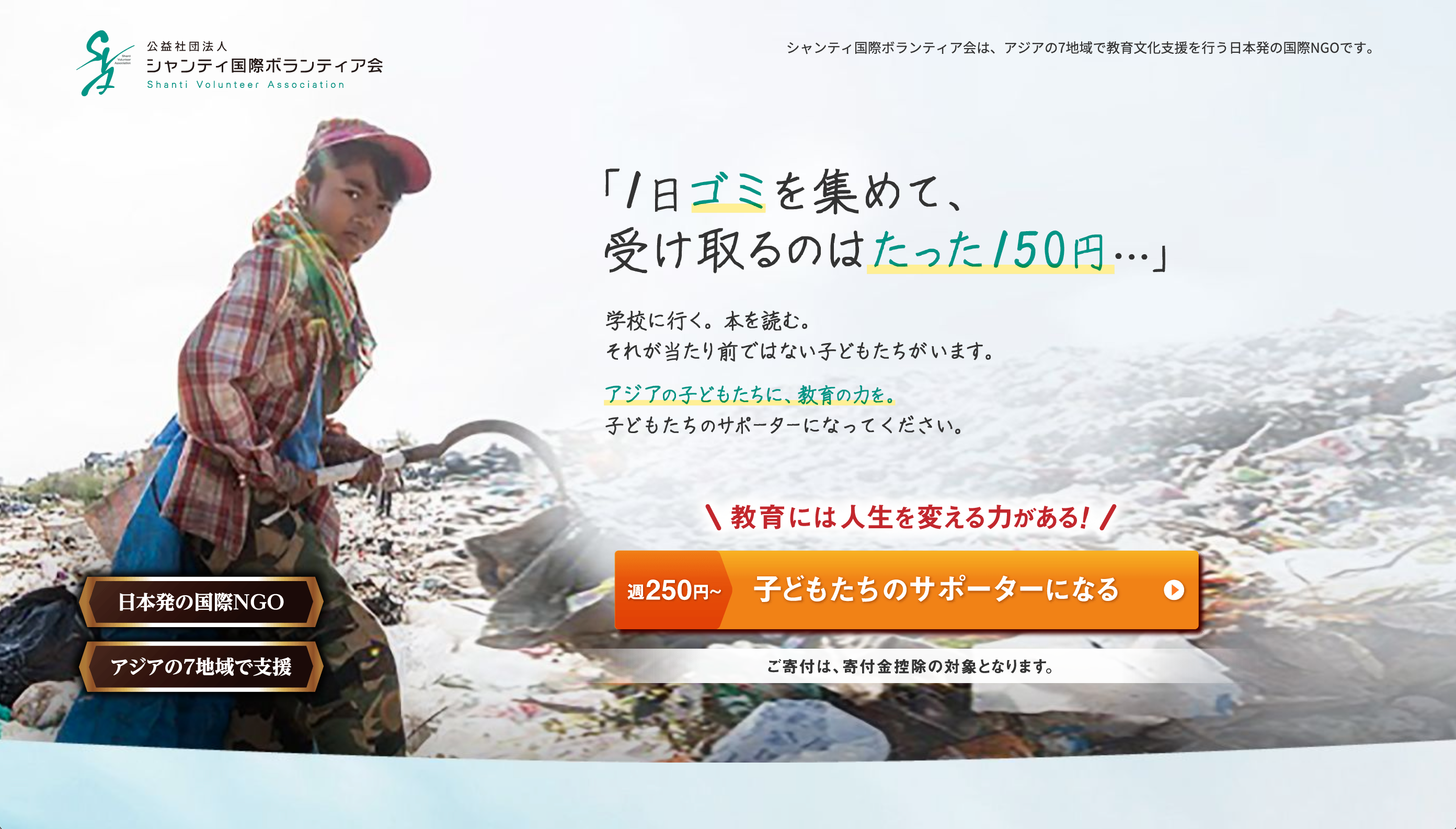

シャンティ国際ボランティア会:アジア8地域で子どもたちの「生きる力を育む」

日本生まれの公益社団法人シャンティ国際ボランティア会は、「教育には人生を変える力がある」という信念を持ち、設立以来約40年にわたりアジアの子どもたちに教育を届けています。

編集部オススメのポイント!

> 団体公式サイトで詳しくみる

寄付金控除の対象団体です

e-Education:発展途上国に産まれた子どもも、質の高い教育が受けられるように

バングラデシュやフィリピンなどの国で教育支援の活動をしているのが、認定NPO法人e-Educationです。

教育が受けられない地域の子どもに向けて、都市部の有名講師の授業を撮影。撮影した映像教材を無料で視聴できるようにすることで、農村部でも思う存分勉強できる環境を整えています。

編集部オススメのポイント!

> 団体公式サイトで詳しくみる

寄付金控除の対象団体です

シャプラニール:過酷な環境で働かされている”家事使用人”の少女を救う

シャプラニールは、バングラディシュで暮らす少女たちのための支援センターを開設し、自立に向けたサポートを提供しています。

支援センターでは、アクセサリー製作・ペーパークラフト・絞り染めなど手工芸技術から、料理・ミシン・裁縫といった実用的なものまで、様々なテーマで技術研修を行っています。

編集部オススメのポイント!

> 団体公式サイトで詳しくみる

寄付金控除の対象団体です

早すぎる結婚

世界の一部では、13歳から15歳という若さで結婚させられる子どもたちが後を絶ちません。早すぎる結婚は、健康、教育、自由の権利を奪うだけでなく、子どもたちの人生に深刻な影響を与えます。

プラン・インターナショナル:女の子が自らの意思で未来を選択できる世界を

教育を通じて世界の女の子のエンパワーメントを進めるNGO、プラン・インターナショナルは地域に「女の子クラブ」を結成し、子どもの権利や児童婚のリスクを女の子自身が学ぶ機会を提供しています。

> 団体公式サイトで詳しくみる

寄付金控除の対象団体です

健康・保健

貧困層や物的支援が届きづらい地域では、基本的な健康管理が届いていないため、感染症や予防可能な病気による死亡率が高く、特に子どもたちや妊婦が深刻な影響を受けています。

ユニセフ:世界中の子どもたちに、健康と安全な生活を届ける

すべての子どもの命と人権を守るため、約190の国と地域で活動する国連機関、ユニセフ。

第二次世界大戦終戦後の1946年に誕生し、現在その活動範囲は保健・水と衛生、教育など多岐にわたります。

ユニセフでは乳幼児期の子どもに適切なケアを届け、健やかに成長できるよう、ワクチンの普及や清潔な水や環境の確保、栄養改善など、総合的に支援を行っています。

編集部オススメのポイント!

> 団体公式サイトで詳しくみる

寄付金控除の対象団体です

セーブ・ザ・チルドレン:100年以上の歴史を持つ、子ども支援専門の国際NGO

子どもたちが直面する様々な課題に対し、子ども支援専門の国際NGOとして、100年の歴史を持ち活動するのがセーブ・ザ・チルドレンです。

日本を含む29ヶ国に地域オフィスを持ち、約120ヶ国で支援活動を展開しており、世界的にも有名な国際NGOです。

保健・栄養の分野では、栄養不良、感染症の予防や治療などで、世界中の子どもたちを支援しています。

編集部オススメのポイント!

> 団体公式サイトで詳しくみる

寄付金控除の対象団体です

緊急支援

緊急支援とは、地震や洪水、感染症の大規模な発生など、急を要する災害や危機的状況に対して迅速に対応する支援活動です。

食料、水、医療物資の提供、避難所の設置などが含まれ、多くの団体は、現地に速やかに支援チームを派遣し、人命を救うための初期対応を行い、その後の復興支援にも関わります。

こうした支援により、多くの命が救われ、被災者が迅速に生活を再建するためのサポートが行われています。

セーブ・ザ・チルドレン:子どもを誰一人取り残さない世界を目指して

セーブ・ザ・チルドレンは、世界約120ヶ国・地域で、さまざまな子供支援を届けている団体です。主な活動分野は、「緊急・人道支援」「保健・栄養」「教育」「子どもの保護」「防災」「子どもの貧困」です。

世界中の子どもたちのうち、なんと「4人に1人が、紛争や自然災害の影響を受ける国や地域に暮らしている」そう。紛争や災害に苦しむ子どもや地域社会が、日常を取り戻したり、生活を再建したりできるようサポートしています。

| 活動内容 | 子ども達の保健・栄養支援・教育支援など |

| 活動地域 | シリア、ウガンダ、モンゴル、日本など約120ヵ国 |

| 支援対象 | 緊急支援、保健・栄養、教育、防災などの分野で支援が必要な子どもたち |

| 寄付の使途 | 緊急支援で食料など物資の支援を始め、子どもたちとその家族を守る活動 |

| 運営団体 | 公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン |

- 海外:イエメンでは2015年以降、武力衝突や新型コロナウイルスの影響を受けている子どもたちに安全な学習環境を提供できるように、校舎やトイレ、水飲み場を修繕し、衛生用品も提供。

- 国内:台風や大雨などの緊急災害時、浸水の影響を受け使用困難な状況にある学校や保育園に対して、一時的な間借り等の運営に必要な絵本やおもちゃ、その他マスクなどの衛生用品などを配布しています。

> 団体公式サイトで詳しくみる

寄付金控除の対象団体です

ワールド・ビジョン・ジャパン:子どもと、その未来を救う活動

ワールド・ビジョン・ジャパンは、開発援助(チャイルド・スポンサーシップ)、緊急人道支援、アドボカシーを活動の3本柱として、世界で活動しています。

| 活動内容 | 子どもの教育支援・貧困支援など |

| 活動地域 | アフリカ・東欧・中東・アジア・中南米エリアの約40カ国 |

| 支援対象 | 貧困、紛争、災害で苦しむ子どもたち |

| 寄付の使途 | 子どもたちの支援活動全般 |

| 運営団体 | 認定NPO法人ワールド・ビジョン・ジャパン(日本窓口) |

紛争や災害で被害を受けた子どもたちを支援する活動として、以下のような活動を行なっています。

- 緊急の食糧配布支援を実施するとともに、コミュニティ内の公共施設の建設や補修工事に参加した世帯に対して労働の対価として現金を給付(アフガニスタン)

- 栄養不良の5歳未満の子どもと、妊娠・授乳中の母親のための食糧支援(ソマリア)

- 避難民キャンプで暮らす人々に、安全な水や衛生用品の提供、ゴミ収集、共同トイレの整備・維持管理など、基礎的な水衛生サービスを提供(シリア)

> 団体公式サイトで詳しくみる

寄付金控除の対象団体です

災害支援

地震、津波、台風などの自然災害が発生した際に、被災者の救援活動を行うのが災害支援です。

災害支援には、被災者への物資提供や避難所の設置、また心理的なケアや復興支援が含まれます。

災害支援団体は、被災直後の救援から、長期的な復興プロセスまでをサポートし、被災地域の再建に寄与しています。彼らの活動により、多くの家族が災害から生活を再建する一歩を踏み出すことができています。

グッドネーバーズ・ジャパン:迅速な対応と長期的な復興を目指す

グッドネーバーズ・ジャパンは、認定NPO法人として国内外で幅広い支援活動を行う団体です。

国際組織「グッドネーバーズ・インターナショナル」の一員として、40か国以上で教育支援や地域開発、緊急支援活動を実施しています。

これまで東日本大震災や能登半島地震、ネパール地震など、多くの災害で豊富な実績を積み重ねてきました。

2025年3月末に発災したミャンマー地震の災害支援については、地震発生直後から、現地パートナーと連携し、被害状況やニーズの調査を進めてきました。その後食料品や緊急支援物資の配布など、必要な支援を迅速に展開しました。

隣国タイでは、3月29日にバンコクのビル崩壊現場付近で緊急支援物資の配布を開始し、食料や水などの基本的な生活物資を提供し、被災者の生活を支える活動を行っています。

ビルの崩壊現場付近で食料と水の配付を開始(3月29日 タイ バンコク)グッドネーバーズ・ジャパン HP

カタリバ:被災した子どもの預かり・居場所支援、学習支援を提供

※「sonaeru」は目標金額に達したため、募集を締め切りました。ご支援ありがとうございます。

カタリバの災害時子ども支援「sonaeru (ソナエル)」プロジェクトチームは、発災後の1月3日(水)より3名のスタッフが現地入りし、子ども支援のニーズ調査を開始しました。

1月4日朝の時点で、石川県では34,173人が避難しており、特に被害の大きい地域のひとつである七尾市では129の家屋が全壊。日中に子どもたちが安全に過ごせる場所を確保することは非常に困難な状況でした。

そのような先の見通しが立たない状況下で、子どもたちや保護者の方々の不安が少しでも和らぐように、また孤独にならないように、カタリバは1月4日より、被災した子どもの預かり・居場所支援、学習支援を開始しました。

紛争地支援

紛争地支援は、戦争や内戦が続く地域に住む人々を保護し、支援する活動です。

紛争により家を失った避難民や、暴力による被害を受けた人々に対して、食料や医療の提供、避難支援を行います。

また、心理的なケアや教育支援、さらには地雷除去や人権保護に関わる活動も含まれます。これらの支援によって、紛争地域の人々が安全に生活し、未来を見据えた生活を築くためのサポートが行われています。

アクセプト・インターナショナル:紛争の解決を目指し、元テロリストの社会復帰を支援

世界の紛争地では、現地の政治への不満や貧困、テロ組織からの脅迫によって、多くの若者がテロ組織に加入していく現状があります。

テロ組織に一度入ってしまうと組織からの報復が怖くて抜け出せない、なんとか抜けられたとしても、戻った社会からは受け入れられず、多くの若者たちがこの現実に苦しんでいます。

そういった若者たちが武器を置き、社会に戻る支援を行なっているのがアクセプト・インターナショナルです。

アクセプト・インターナショナルが行なっている活動は大きく分けて「脱過激化」と「社会復帰」の2つです。

テロ組織に所属する若者を減らしていくこと、また、組織を脱退した若者たちが社会に安心して戻れるように支えることが活動の軸となっています。

具体的には、コミュニティの代表者を招き、暴力的・違法的な手段を取ることについて考える対話セッションを持ち、その考え方の変容を促します。

また、脱退したいという意思を持った若者たちが、経済的・社会的に自立できるように、技術研修や就労支援を実施しています。

| 活動内容 | テロリストの若者に対する自立支援、脱過激化支援 |

| 活動地域 | ケニア、ソマリア、イエメン、インドネシア、日本 |

| 支援対象 | テロ組織にいる、もしくは入る可能性のある若者、脱退した若者 |

| 寄付の使途 | テロ組織から脱退した若者の自立支援など |

| 運営団体 | NPO法人アクセプト・インターナショナル |

アクセプト・インターナショナルでは、月1,500円〜(1日あたり約50円)の寄付で活動を支えるアクセプト・アンバサダーを募集しています。

JEN:緊急期から復興期まで長期的に支える、日本発の国際NGO

紛争が起きた地域では、様々な社会的インフラが破壊されます。そのダメージは、戦闘が終息した後も長期的に現地に残り、人びとが安全な暮らしを安心して送る妨げとなります。

紛争地において緊急的な支援から復興期にかかる支援まで長期的な視点に立って行うのが、日本の東京に本部を置く国際NGO、JENです。

| 活動内容 | 紛争地域や自然災害の被害を受けた地域の緊急支援から自立支援 |

| 活動地域 | アフガニスタン、パキスタン、トルコ、日本(東北) |

| 支援対象 | 紛争、自然災害により厳しい状況にある人びと |

| 寄付の使途 | 緊急支援時の物資調達費用、自立のための設備建設費用等 |

| 運営団体 | 認定NPO法人ジェン(JEN) |

たとえば、長期間の紛争や政治不安が続くアフガニスタンにおいて、JENは2001年から支援を開始。

一例ですが、現在までに下記のような活動を行っています。

1. 難民への緊急支援

難民キャンプで避難生活を送る人びとが厳しい冬を越えられるよう、毛布や子ども用の衣料品、暖房器具などの生活必需品を支援しました。

2. 衛生施設、インフラ、居住地の再建

長期に及ぶ戦闘で破壊された公衆衛生インフラを整え、合わせて地元住民をはじめ、教師やコミュニティの指導者に衛生教育を実施し、衛生環境の向上に貢献しました。また、避難地から帰還したものの、自力では自宅の再建が難しい世帯に対して、住宅再建支援を行いました。

3. 教育支援

破壊された学校の再建とともに、紛争により教育が中断された住民に識字教育事業を実施し、さらに就労の機会を得られるよう、裁縫教室も開催しました。社会的制約から教育を受けられない女性に対しても教育・自立支援を行うことで女性の能力向上にも繋がりました。

4. 食糧危機支援

2021年のタリバンによる政変に伴い、アフガニスタンでは深刻な食糧不足が起こっています。JENは現地のニーズに合わせ、米、小麦、塩、砂糖、豆類などの食糧と物資を、脆弱な立場に置かれた人びとに届けています。

> 団体公式サイトで詳しくみる

寄付金控除の対象団体です

環境保護

環境保護は、気候変動や森林破壊、海洋汚染などの地球規模の環境問題に対して取り組む活動です。

これには、自然環境の保全、野生動物の保護、持続可能なエネルギーの促進などが含まれます。環境保護団体は、現地での活動のみならず、世界中での意識啓発や政策提言を通じて、長期的な環境保護の成果を目指しています。

環境保護の活動では、未来の世代にも持続可能な地球環境を残すことが目標とされています。

WWFジャパン:地球と生きものの未来を守る活動

WWF(世界自然保護基金/ World Wide Fund for Nature )は1961年に設立された、環境保全・自然保護を専門とする国際NGOです。

WWFの日本窓口を担っているのが、公益財団法人世界自然保護基金ジャパン(WWFジャパン)です。

| 活動内容 | 絶滅の危機にある野生動物の保護などを通じて、生物の多様性を守る |

| 活動地域 | 世界約100カ国以上 |

| 支援対象 | パンダやトラ、ペンギンなどの野生動物及び自然環境 |

| 寄付の使途 | 密猟を防ぐパトロールなど、生態系を保護するために必要な活動全般 |

| 運営団体 | 公益財団法人世界自然保護基金ジャパン |

WWFは、4つの活動テーマを柱に活動をしています。

- 地球温暖化を防ぐ

- 持続可能な社会を創る

- 野生生物を守る

- 森や海を守る

例として、野生生物を守る・絶滅危惧種などの動物を、密猟などから守る活動を紹介します。

「絶滅の危機にある種のリスト(通称レッドリスト)」には、絶滅のおそれの高いとされる種が、動物だけで1万種以上の名前が挙がっています。

たとえば野生のトラ。

過去100年で個体数が97%も減少していることはご存知でしょうか。

美しい毛皮や漢方薬の原料とされる骨を狙って密猟が繰り返されています。

WWFは現地政府と協力して密猟を防ぐパトロールを実施しています。

自然保護区の設立や、レンジャーの育成といった活動も同時に行い、環境保全に努めているそうです。

> 団体公式サイトで詳しくみる

寄付金控除の対象団体です

グリーンピース:企業や自治体への働きかけで社会の変革を

世界55ヶ国で環境保護活動を行うNGO、グリーンピース。

環境保護と平和を実現するための社会システムの変革をめざし、科学的知見に基づいて、様々な立場の人と協力して活動することを大切に活動しています。

グリーンピースでは、気候変動、プラスチック問題、原発、食と農業、ファッション、森林問題の大きく6つのテーマを軸に活動しており、気候変動を食い止める活動の一貫として地球温暖化防止のための活動を行っています。

| 活動内容 | 地球環境や生態系の保護、自然エネルギーの推進など |

| 活動地域 | 北極やアマゾンなど、世界55以上の国と地域 |

| 支援対象 | 危機に瀕している野生動物をはじめとする、地球上の生命 |

| 寄付の使途 | 環境調査・分析、自然保護を求める提言などの活動費全般 |

| 運営団体 | 一般社団法人グリーンピース・ジャパン |

また2020年9月からは、自治体から脱炭素社会をつくる草の根の活動を開始。

同じ自治体に住んでいる方同士を繋ぎ、自分の住んでいる自治体の地球温暖化対策を調べたり、自分の自治体が「ゼロカーボンシティ宣言」をするように働きかけることを支える活動などを行っています。

支援先として信頼できる?3つのチェックポイント

企業の良し悪しを判断する材料として、一般的に「ひと・もの・お金」の3つが大切と言われます。

NPOでは、それは「ひと・活動・お金」です。

企業で言うところの”もの”、すなわち”商品”は、NPOがどのようなアプローチで問題を解決しようとしているのか、つまり活動の内容です。

その活動内容に賛同することが、まさしく、寄付を通じた応援と言えると思います。

さらに寄付先として判断する上で、「ひと・活動・お金」を適切な言葉に言い換えると、「職員・活動・会計」です。

以下に、それぞれについて解説します。

職員の顔が見えるか?

NPOの活動には、代表をはじめ、理事や職員、インターンやボランティアなど、多様なスタッフが関わっています。

団体の公式サイトで職員の顔を出していることは、活動に自信がある証拠です。

「自分のお金を誰に託すのか?」を知ることで、より安心して寄付を続けることができます。

その上で、職員数やボランティアの人数など、関わっている人の数も確認できると、なお良いと思います。

- 職員の顔:携わっている人の顔が見えるか。「自分のお金を誰に託すのか」を知ることが重要。

- 職員数:どれくらいの人が関わっているか。人数が多ければいいわけではありません。

あなたと似たような想いを持って活動しているスタッフがいる団体なら、それはあなたの価値観とマッチする団体かもしれません。

活動によって問題を解決しているか?

同じ社会問題に取り組んだとしても、解決するアプローチは団体によって、実にさまざまです。

例えば「子どもの貧困」と一口に言っても、

- 学習支援を通じて、子どもの学力向上に資する

- 食品配付を通じて、健康や栄養状態を改善する

- 相談窓口を通じて、虐待や暴力などを予防する

というように、団体によって活動の領域は異なります。

そもそもNPOが取り組んでいる問題は、すぐに解決には至らず、長い時間がかかることが多いです。

寄付先として検討している団体の支援アプローチは本質的に問題を解決し得るのか、またそのアプローチに共感するかどうか、などを見ると良いでしょう。

- 支援アプローチ:問題を解決、もしくは改善する活動を行っているか。

- 活動の実績:活動によって、しっかりと実績や成果を上げているか。

そうした活動の進捗を定期的に報告するプログラムが整っている団体であれば、自らのお金がどのように活用されたかの理解が進み、寄付をするモチベーションが増します。

透明性の高い会計報告を行っているか?

ほとんどのNPOは、会計報告を公式サイトで公開しています。

逆に会計報告を公開していない団体は、資金を不正に利用しているのではないかと、寄付者から疑問を持たれても仕方がないでしょう。

団体の公式サイトを確認すると「会計報告」や「年次報告」といった形で、会計や財務に関する情報を公開していることが多いので、チェックしてみましょう。

支出の内訳を、例えば事業費80%・管理費20%としている団体であれば、「1,000円寄付したら、おおよそ800円が直接的な活動に、200円が活動を継続していくために必要な費用に変わるんだ」と目安をつけることもできます。

- 会計報告:透明性の高い報告を行っているか。

- 寄付の使い道:納得できるお金の使い方をしているか。

さらに、監査法人や公認会計士による監査を受けていることを確認できれば、より信用度は高まると思います。

寄付の方法

信頼できる寄付先を見つけたら、次に考えるのはどのような形で支援を行うかです。

寄付の方法にはさまざまな選択肢があり、自分のライフスタイルや価値観に合った方法を選ぶことで、寄付をより身近に感じることができます。

ここでは、お金による寄付や不用品寄付、ポイント寄付をはじめとしたさまざまな寄付方法と、それぞれの特徴や選び方を解説します。

また、遺贈寄付やマッチング寄付など、特定の目的や仕組みを持つ寄付についてもご紹介します。

お金による寄付の方法

お金による寄付にはさまざまな方法があり、どの方法を選ぶかで寄付の対象や仕組みが異なります。ここでは、以下の3つの主なルートについて解説します。

直接団体に寄付する

大きく、マンスリー・サポートと呼ばれたりする継続的な寄付と、都度の寄付に大別されます。

継続的な寄付があることで団体は収入の見込みを立てやすくなり、活動に長期的な視点で力強く取り組むことができます。継続収入が大切なのは家計も同じなのでイメージしやすいですよね。

一方で、都度の寄付は災害などの際に極めて重要です。

継続的な寄付と言うと、心理的なハードルを感じられるかもしれません。

しかし、団体が取り組む社会課題の解決をサポートするためにとても有効な手段であることに加えて、送られてくる年次報告書などを通じて、寄付の使途を確認したり、成果を実感できるといった大きなメリットもあります。

解約・退会はいつでも可能ですので、ぜひ毎月の家計の中で無理のない範囲で継続的な寄付を始めることを考えてみてください。

寄付ポータルサイトから寄付する

現代では、インターネットを活用した寄付の方法が広がり、寄付をより身近で簡単なものにしています。ここでは、主な寄付ポータルサイトやプラットフォームを3つ紹介し、それぞれの特徴や活用方法を解説します。

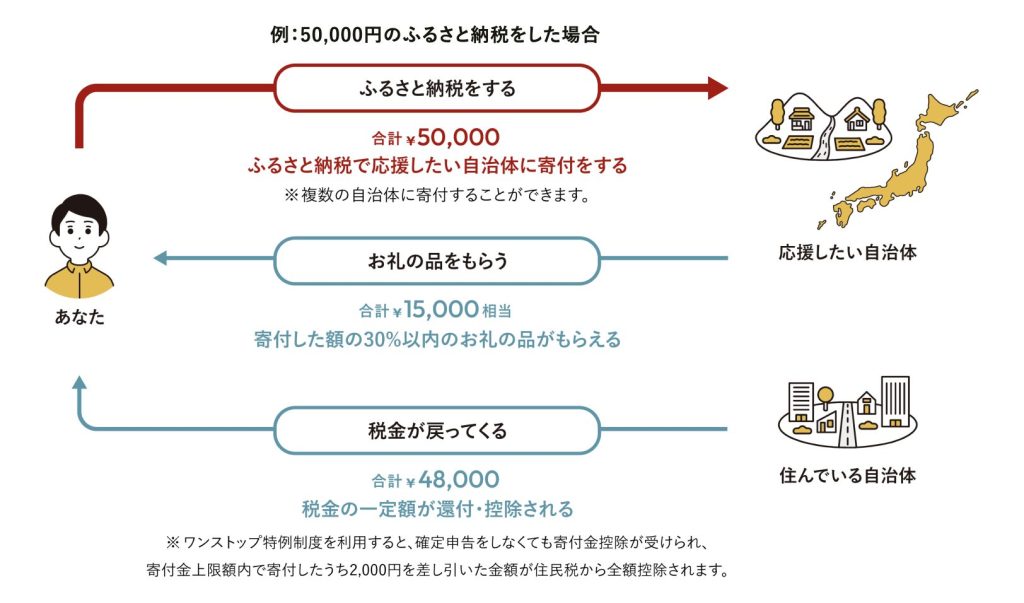

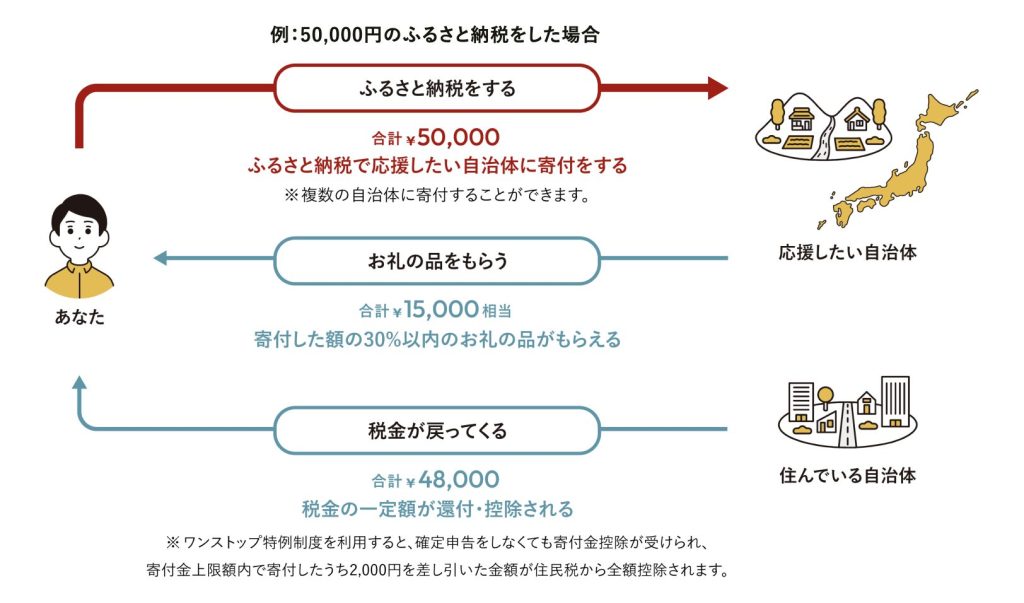

ふるさと納税を通じた寄付

ふるさと納税は、自分が応援したい自治体やその活動を寄付という形で支援できる仕組みです。寄付した金額の一部は所得税や住民税から控除されるため、地域貢献と節税の両方を実現できます。

一部のふるさと納税では、地域の課題や取り組みを「プロジェクト」として掲載しており、より具体的な使い道を選んでふるさと納税を行うことができます。例えばふるさとチョイスGCFでは「ピースワンコ・ジャパン」や「フローレンス」のような団体が取り組む社会課題のプロジェクトを応援することができます。

8300頭の命を救った広島から「全国殺処分ゼロ」へ。 野犬の保護・譲渡促進を | ピースワンコ

ふるさとチョイスGCF

ふるさと納税の仕組みについては、ふるさとチョイスのHPで紹介されている以下の図をご覧ください。

ふるさと納税についてはこちらの記事もご覧ください。

特定のプロジェクトを「クラウドファンディング」で寄付

クラウドファンディングは、特定のプロジェクトや課題に対して、インターネットを通じて寄付を募る仕組みです。ふるさと納税が自治体を通じた寄付であるのに対し、クラウドファンディングは個別のプロジェクトに直接支援できる点が特徴です。

日本国内で広く利用される寄付型クラウドファンディングのプラットフォームとしては、READYFORが有名です。災害支援、医療、教育、環境保護など、幅広い分野のプロジェクトが掲載されており、達成後も進捗状況が報告されるため、寄付がどのように活用されたかを確認できます。

READYFOR HP

寄付金控除を受けられるのは、国や自治体、学校法人、認定NPO法人、公益社団法人、公益財団法人、社会福祉法人など、税制上の寄附金控除の適用対象とされる団体が実施するプロジェクトに限られます。

そのため、クラウドファンディングを活用する際には、支援先の団体が寄附金控除の対象となるかを事前に確認することが重要です。

税制上のメリットを活用したい場合は、各プラットフォームや団体の情報をよく確認するようにしましょう。

※READYFORの「プロジェクトをさがす」ページで#寄付金控除型のタグで検索ができます。

オンライン募金についてはこちらの記事もご覧ください。

その他のネット募金など

ネット募金といえばよく耳にするYahoo!ネット募金ではTポイントを使った寄付が可能で、少額から気軽に参加できます。

またフリマアプリでの寄付の事例として有名なメルカリ寄付は、不要な物品の売上金を寄付に回せる仕組みです。断捨離やフリマアプリの利用が、社会貢献につながる新しい形の寄付です。

Yahoo!ネット募金の評判や口コミについてはこちらの記事もご覧ください。

企業を通じて寄付する

企業が提供する寄付の仕組みを活用する方法も効果的です。

自分自身の購入や契約が社会貢献に直結するため、寄付のハードルを下げる仕組みと言えます。

例えば、ソフトバンクのチャリティプログラム「チャリティスマイル」は利用料金の一部が寄付に回る仕組みで、ユーザーが特別な手続きをすることなく社会貢献に参加できます。

ご利用料金にお客さまが10円プラス、ソフトバンクも10円プラス、計20円を毎月寄付いたします。 オンラインや店頭でのお申込みに加え、ソフトバンク携帯電話から「*8888」に電話(自動音声システム)でもかんたんにお申し込みが可能です。

ソフトバンク

不用品寄付

不要になった衣類や家具、家電製品などを寄付することも、資源の有効活用として社会に貢献する方法の一つです。

ただし、団体によって受け付けている不用品の種類が異なります。例えば、衣類を受け入れている団体もあれば、家庭用品などを求めている団体もありますので、事前に公式ホームページで詳細を確認することが重要です。

各団体の募集内容を確認し、自分の寄付が最も効果的に活かされる形で届けられるようにしましょう。

不用品寄付について、更に詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。

ポイントによる寄付

ポイント寄付は、クレジットカードのポイントやマイル、電子マネーの残高などを活用して寄付を行う方法です。この仕組みを利用することで、日常の買い物やサービス利用で自然と貯まったポイントを、簡単に社会貢献に役立てることができます。

詳しくはこちらの記事もご覧ください。

遺贈寄付

遺贈寄付は、個人が亡くなった後にその遺産を特定の団体に寄付する方法です。主に終活の一環として活用され、遺言書に寄付の意思を記載することで実現します。この方法により、家族だけでなく、社会や公益のために遺産を活用することが可能です。

遺贈寄付について、更に詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。

その他の寄付や、言葉の意味

ここまで紹介してきた主要な寄付方法以外にも、さまざまな形で社会に貢献できる寄付の選択肢があります。

篤志寄付

「篤志」とは、ある事柄や事象に対して熱い志を抱くことを指します。篤志寄付は、個人の意志で特定の活動や団体を支援する寄付を指します。特に、緊急時の災害支援や、個別のチャリティーイベントにおいて行われることが多いです。

指定寄付

指定寄付は、寄付者が資金の使途を指定し、特定のプロジェクトや活動に使われることを求める寄付です。団体の活動全体ではなく、特定の目的に限定されるため、寄付者が意図した形で支援が行われます。例えば、学校の新しい図書館の建設費用や医療設備の購入資金などがこれに当たります。

現物寄付

現物寄付とは、現金ではなく物品を直接提供する寄付の総称です。食品、医薬品、衣料品、専門機器など、団体や支援先が必要とする具体的な物資を提供する形態を指します。

一方で、「不用品寄付」は、現物寄付の一形態ではありますが、自分が不要だと感じたものを寄付する方法を指します。

現物寄付が受益者のニーズに基づいて提供される物資を重視するのに対し、不用品寄付は寄付者の視点から提供される物品が中心です。

マッチング寄付

マッチング寄付とは、企業が個人の寄付に応じて、同額または一定の割合を上乗せして寄付を行う仕組みです。この仕組みは、従業員に限らず、顧客や取引先、一般の寄付者が対象となる場合もあります。企業はこの取り組みを通じて、社会貢献に積極的である姿勢を示しながら、寄付者の意欲をさらに高める効果が期待できます。

マッチング寄付は、寄せられた寄付にLINEヤフー株式会社や団体を支援する企業などが一定比率の額を上乗せする寄付です。

Yahoo!ネット募金

実際に寄付をしている方の体験記

「信頼できる寄付先や寄付の方法の他に、実際に寄付をしている人の声を聴きたい」という方もいらっしゃるかと思います。

寄付をする理由は人それぞれですが、その背景には社会や個人への思いやり、責任感、さらには未来をより良くしたいという願いがあります。

このセクションでは、寄付をする6つの主な理由について詳しく解説します。

それぞれの理由に基づき、実際の寄付体験を紹介した「寄付ナビ」の記事も引用しながら、寄付の魅力や意義をお伝えします。

理由1:社会貢献のため

寄付は、自分の力で少しでも社会を良くしたいという気持ちを形にできる方法のひとつです。誰かの役に立ちたいという思いが、地域や世界の未来を支える一歩になります。

以下記事では、毎月8つものNPOに寄付を続けている下山さんの体験をインタビューを通じて紹介しています。

下山さんは、寄付先を選ぶ際に「どんな成果が生まれているか」を大切にしていて、寄付を通じて社会に貢献している実感を得ているそうです。

また、自分自身の価値観が広がり、生活がより豊かに感じられると語っています。

寄付を始めることで、社会への貢献だけでなく、自分自身の気持ちにも温かい変化が訪れるかもしれません。

理由2:特定の社会課題を解決したい

寄付は、自分が心を動かされた社会課題に対して、具体的な行動を起こす手段です。

「この問題をどうにかしたい」と感じた瞬間が、寄付を始めるきっかけになることもあります。

寄付体験者として寄付ナビがインタビューした別府さんは、かものはしプロジェクトのサポーター会員です。

別府さんが寄付を始めた決め手は、「子どもたちを支援したい」という強い思いでした。特に、高校生の娘を持つ親として、娘と同じくらいの年齢の子どもたちが人身売買の被害に遭っている現状を知り、「何とかしたい」「私も支援したい」と感じたことが寄付のきっかけだったそうです。

さらに、かものはしプロジェクトの活動内容や、寄付金がどのように使われているかを透明性の高い報告書で知ることで、支援の意義を深く実感し、継続的な寄付を続ける決意を固めました。

「子どもたちを守りたい、明るい未来を届けたい」という思いが、別府さんにとって寄付を続ける大きな原動力となっています。

理由3:団体や活動に共感した

寄付を始める大きなきっかけの一つが、団体やその活動への共感です。

活動内容や理念に共鳴し、「この団体を応援したい」という気持ちから寄付を決断する方が多くいます。

インタビューで紹介している神田さんは、会社の退職を機にグッドネーバーズ・ジャパンの国内子どもスポンサーを始めました。

神田さんは以前、子どもたちへの教育事業を幅広く展開する企業で働いており、子どもの教育問題に日常的に触れていました。

その経験から、グッドネーバーズ・ジャパンの活動にすぐに共感し、寄付を始めたそうです。さらに、寄付の決め手となったのは、「食べられない子どもがいる」という現実でした。「食べること」は生活の基盤であり、それを満たす環境がなければ子どもたちの未来を奪ってしまうと感じたとのことです。

その思いから、「大人である自分たちが何とかしなければならない」と考え、寄付を通じて子どもたちの支援を続けることを決意しました。

団体や活動への共感は、寄付を長く続ける原動力となります。

理由4:自分が直接支援ができないから

寄付は、時間や能力的な制約があって直接的な支援が難しい場合でも、自分の代わりに支援を実現する手段となります。特に、国境を越えた支援においては寄付が非常に有効です。

インタビューで紹介している大柿さんは、ワールド・ビジョン・ジャパンのチャイルド・スポンサーを10年以上続けています。

寄付を始める決め手となったのは、カンボジア旅行で目にした子どもたちの生活でした。現地の厳しい状況を知り、「自分にも何かできないか」と考えたそうです。

しかし、日本での仕事や語学への不安から直接支援は難しいと感じ、すぐに支援を実現できる寄付を選びました。

寄付は、直接行動できなくても、思いを形にして誰かを支える方法の一つです。

理由5:感謝や恩返しのため

寄付は、自分が受けた恩を社会に返す手段として考えられることもあります。過去の経験や支えへの感謝から、「今度は自分が誰かを支えたい」という思いを寄付で形にする方もいます。

インタビューで紹介している橋田さんは、地元高知で若者支援を行っている「NPO法人ひとまき」のサポーターとして毎月の寄付をされています。

以前の職場では、病児保育の利用会員担当や特別養子縁組の立ち上げなどを通じて、社会に貢献する仕事を任されてきました。

しかし、社歴が長くなるにつれて、「このままでいいのかな」という疑問を抱くようになり、自らの可能性を広げるために独立を決意したそうです。

独立を機に、「自分も社会に還元することを意識するようになった」と語り、現在は寄付を通じて若い世代を応援することに力を入れています。

「これからの未来を作る若者たちを支えたい」という思いが、寄付を続ける原動力となっています。

理由6:節税のため

寄付には、税金を減らすことができる「寄附金控除」というメリットがあります。節税を目的として寄付を始める方も多く、その仕組みを知ることで、より効果的に社会貢献が可能になります。

対象となる寄付は、自治体へのふるさと納税や、認定NPO法人などへの寄付が含まれます。これらの寄付を行うと、所得税や住民税の控除が受けられ、負担を軽減しながら社会に貢献することができます。

詳しくは以下の記事でも紹介しているので、ご覧ください。

このように、寄付をする理由は人それぞれです。

社会貢献や特定の課題解決、感謝の気持ちなど、さまざまな思いが寄付のきっかけとなります。

また、自己表現や倫理観といった個人的な価値観がモチベーションになることもあります。

寄付に関する基礎知識

寄付とは?

寄付とは「お金やモノなどを、非営利団体や学校・個人などに、無償で提供する」ことです。

災害の際に被災者にお悔やみや応援の気持ちを込めて送られる義援金も寄付の一種ですが、寄付は団体の活動のために提供されたものを指すことの方が多いです。

寄付によるメリット

寄付をすることで、私たちは社会貢献に携わり、他者のために役立っているという心理的な満足感や幸福感を得ることができます。

研究によると、他者への寄付や支援を行うと、脳内で「幸せホルモン」と呼ばれるオキシトシンが分泌され、ポジティブな感情が高まることが分かっています。

また、寄付を通じてコミュニティや世界とのつながりを感じることで、社会との一体感や自己肯定感が向上することもメリットです。

お金による寄付の方法

前項でも触れた通り、大きく、マンスリー・サポートと呼ばれたりする継続的な寄付と、都度の寄付に大別されます。

継続的な寄付があることで団体は収入の見込みを立てやすくなり、活動に長期的な視点で力強く取り組むことができます。継続収入が大切なのは家計も同じなのでイメージしやすいですよね。

一方で、都度の寄付は災害などの際に極めて重要です。

継続的な寄付と言うと、心理的なハードルを感じられるかもしれません。

しかし、団体が取り組む社会課題の解決をサポートするためにとても有効な手段であることに加えて、送られてくる年次報告書などを通じて、寄付の使途を確認したり、成果を実感できるといった大きなメリットもあります。

解約・退会はいつでも可能ですので、ぜひ毎月の家計の中で無理のない範囲で継続的な寄付を始めることを考えてみてください。

寄付金控除

個人が認定NPO法人や公益法人などに寄付する場合、確定申告をすることで寄付金控除を受けることができます。税金が「戻ってくる」とも言える点で、ふるさと納税にも似ていますね。

例えばあなたが、月1,000円、年間12,000円を認定NPO法人に寄付する場合、減額される税金は以下の通りです。

所得税:(12,000 − 2,000)× 40% = 4,000円

毎月の実質負担額は667円です。

さらにお住まいの自治体によっては住民税も最大10%減額されます。

よくある質問

寄付先のおすすめや団体への寄付について、よくある質問をまとめました。

どのような基準で寄付先を選べばいいですか?

寄付先は、団体の透明性、実績、活動内容が明確で、自分の価値観や支援したい分野と一致している団体を選びましょう。公式サイトや認定NPOの情報を確認するのも有効です。

寄付したお金はどのように使われますか?

寄付金は主に活動資金や運営費として使われますが、団体によって具体的な用途は異なります。団体の年次報告書や会計報告書を確認すると良いでしょう。

寄付した金額は税制上の優遇を受けられますか?

税金控除の対象となる寄附金について、公益社団法人および公益財団法人、社会福祉法人、認定NPO法人などに寄付を行うと、税金控除の対象となります。「控除の対象となる寄附金」については国税庁のHPに記載されています。

NPO法人に関しては、そのすべてが対象となるわけではなく、所轄庁の認定を受けた認定NPO法人(または特例認定NPO法人)が対象となります。認定NPO法人は「内閣府NPOホームページ」で検索可能です。

毎月の継続寄付と一度きりの寄付の違いは何ですか?

毎月の寄付には、団体にとって大きなメリットがあります。入金タイミングや金額が予測できるため、長期的な活動計画を立てやすくなる点です。また、使途が固定されない寄付であれば、その時点で最も必要な用途に活用できるため、柔軟性が高いという特徴もあります。

したがって、少額であっても毎月継続する寄付は、安定した支援につながり、大きな効果が期待されます。

寄付先の団体の信頼性はどう確認できますか?

一般的に、企業の良し悪しを判断する材料として「ひと・もの・お金」の3つが大切と言われます。NPOでは、それは「ひと・活動・お金」です。

さらに寄付先として判断する上で、「ひと・活動・お金」を適切な言葉に言い換えると、「職員・活動・会計」です。

- 職員の顔が見えるか?

- 活動によって問題を解決しているか?

- 透明性の高い会計報告を行っているか?

支援を迷っている団体があれば、是非参考にしてください。

寄付をやめたいときはどうすればいいですか?

寄付をやめたい場合は、団体に直接連絡し、停止手続きを行います。通常、公式サイトに設置されているフォームやメールアドレスから解約手続きできます。

物品寄付やボランティアも支援として有効ですか?

はい、有効です。物品寄付やボランティア活動は、団体の運営や支援活動を物資面や人的サポートで助けることができます。団体のニーズに合った形で支援を選びましょう。

まとめ:あなたの価値観や想いに合った、ぴったりの寄付先を見つけてください!

最後まで読んでくださり、ありがとうございます。

今回は、私が毎月必ず支援している寄付先を6つご紹介しました。

| 団体名 | 編集部オススメのポイント |

| カタリバ | ① 10代を対象としたキャリア教育で、子どもの意欲と創造性を引き出し、育む ② 創業者とスタッフの皆様の情熱が共感を呼び、3万人以上の支援者が活動を支えている |

| チャンス・フォー・チルドレン | ① 低所得世帯の子どもを対象に、塾や習い事で使えるスタディクーポンを支給 ② 「家庭環境にかかわらず、子どもがやりたいことを応援したい」という方にオススメ |

| かものはしプロジェクト | ① 日本でも、子どもの尊厳が踏みにじられている現状を変えたい、という想い ② 活動を直接聞けるイベントや説明会が随時実施されている |

| グッドネーバーズ ・ジャパン | ① ひとり親家庭との密なコミュニケーション ② 貧困対策事業と合わせてアドボカシー活動も行う |

| ロシナンテス | ① 日本人医師が立ち上げた、日本発祥の団体 ② 川原さん自ら寄付者向けに活動を報告 |

| ユニセフ | ①すべての子どもの命と権利を守るため、 約190の国と地域で活動 ②月2,000円の支援を1年間続けると、栄養治療食720袋が届けられ、栄養不良の子ども5人を助けることができる |

寄付先選びは、あなたの想いと深く結び付くような活動に取り組んでいる団体を、しっかりと選ぶことが肝要です。

この寄付先選びのプロセスが、あなたにとって最高の旅となることを願っています。