(出典:グッドネーバーズ・ジャパン HP)

【2026/2/16 更新】

日本は豊かな国だと思われがちですが、実は9人に1人が貧困状態にあり、ひとり親家庭では約半数が貧困に苦しんでいます。

さらに、OECD加盟38カ国の中で、日本の子どもの貧困率はワースト8位、先進国の中ではアメリカに次いで2位と、深刻な水準です(2022年時点)。

「何かできることはないか」と考えながらも、どの団体を選べばいいのか、どんな支援ができるのか分からず迷う方も多いのではないでしょうか?

この記事では

- おすすめ寄付先の紹介

- 信頼できる寄付先の見分け方

- そもそもなぜ寄付が必要なのか

- 分野別の支援団体

を解説していきます。あなたにぴったりの寄付先がきっと見つかるはずですので、ぜひ最後までご一読ください。

目次

日本の子どもの支援先としておすすめの団体4選

まずは「すぐにおすすめの寄付先を知りたい!」という方のために、寄付ナビ編集部が厳選したおすすめの団体を4つご紹介します。

グッドネーバーズ・ジャパン:ひとり親家庭に温かい食事を届ける

日本ではひとり親家庭の約半数が貧困状態にあり、「食費を切り詰めるために食事を抜く」「子どもにお腹いっぱい食べさせてあげられない」そんな現実に直面している家庭が少なくありません。

特に、食品の値上げが続く中、「毎日の食事をどう確保するか悩んでいる」という声が多く、ひとり親家庭の負担は増す一方です。

「子どもが『おなかすいた』と言っているのに、食べさせてあげられないことがありました。」

グッドネーバーズ・ジャパン HP

このような状況にあるひとり親家庭を支援するために、グッドネーバーズ・ジャパンは、低所得のひとり親世帯で生活する子どもたちを対象に、定期的に食品を無料で配付する「グッドごはん」を運営しています。

「グッドごはん」は、全国の多くの家庭に食品を届けることで、ひとり親家庭を支援しています。これまでに数万人規模の子どもたちへ食品を届けており、社会的な支えとして重要な役割を果たしています。この活動は、企業や個人からの寄付によって成り立っています。

| 活動内容 | 低所得のひとり親家庭に食料を届ける |

| 活動地域 | 東京都・神奈川県・大阪府・佐賀県周辺など |

| 支援対象 | 経済的に困窮しているひとり親と子ども |

| 寄付の使途 | 食品の調達、食品を保存する設備費や輸送費、人件費など |

| 運営団体 | 認定NPO法人グッドネーバーズ・ジャパン |

編集部オススメのポイント!

「いま、目の前で困っている親子を助けたい」「お腹を空かせている子どものために行動したい」といった方は、ぜひ「グッドごはん」への支援をご検討ください。

> 団体公式サイトで詳しくみる

寄付金控除の対象団体です

かものはしプロジェクト:虐待を経験した子どもに「帰れる場所」を

日本では、児童相談所への虐待相談対応件数が年間20万件を超え、過去最多を更新し続けています。

虐待を受けた子どもたちは、身体的・精神的な傷を抱えながら施設での生活を余儀なくされ、その後の支援が十分でないケースも少なくありません。

多くの子どもたちが18歳になると児童養護施設を退所していきます。

かものはしプロジェクト

頼れる家族や相談できる大人とのつながりがなく、孤独の中、社会で必死で生きようとする若者たちもいるのです。また、虐待の精神的影響や、トラウマがふとした時に再発してしまうことなどから、対人コミュニケーションの難しさも抱えています。そのため、職場で人間関係がうまくいかず、心身の調子を崩し離職した若者が、仕事を失い、中にはその後ホームレス状態になってしまうというケースもあります。

こうした子どもたちの「帰れる場所」をつくるために、かものはしプロジェクトは、虐待を経験した若者のアフターケア支援を行っています。

かものはしプロジェクトは、虐待を受けた子どもたちが施設を出た後も安心して暮らせる環境を提供するため、以下のような活動を行っています。

- 住まいの支援:施設退所後の若者にシェルターや住宅支援を提供

- 就労サポート:就職・生活支援を行い、社会での自立を後押し

- メンタルケア:虐待の影響で苦しむ子どもたちに心理的サポートを提供

かものはしプロジェクトは、多くの退所者に対してアフターケア支援を実施。さらに、企業と連携した就職支援の取り組みを強化し、社会的自立に向けた支援を広げています。アフターケアにとどまらず、虐待の未然防止を目的とした妊産婦へのサポートにも力を入れています。

「かものはしプロジェクト」の活動は、活動に賛同する企業や個人の寄付によって支えられています。毎月1,000円で、退所後の若者がカウンセリングを受けるための支援や、住居支援プログラムの運営費に充当することができます。

| 活動内容 | 日本国内での子どもたちへの虐待防止、家庭環境の改善支援など |

| 活動地域 | 日本全国 |

| 支援対象 | 虐待リスクのある家庭、子ども、保護者など |

| 寄付の使途 | 施設を退所した若者のサポート、啓発活動、管理費用など |

| 運営団体 | 認定NPO法人かものはしプロジェクト |

編集部オススメのポイント!

「虐待や、その経験から今まさに助けを必要としている子どもが同じ街にいるかもしれない、そんな子どもたちのために何かしたい」

「世界の問題も気になるが、自分の暮らす日本の未来も良くしていきたい」

そんな想いに共感された方は、是非かものはしプロジェクトへの寄付をご検討ください。

> 団体公式サイトで詳しくみる

寄付金控除の対象団体です

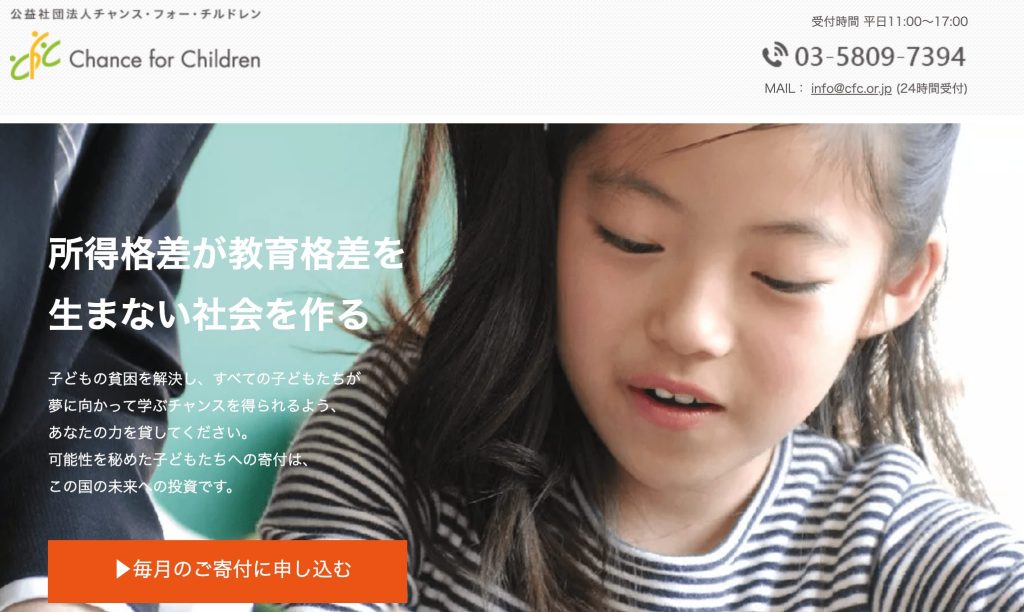

チャンス・フォー・チルドレン:教育格差を解消し、すべての子どもに学びの機会を

日本では、家庭の経済状況が子どもの教育環境に大きな影響を与えています。

特に、収入の少ない家庭では、学習塾や習い事などの学校外教育に参加する機会が限られやすく、これが学力や進路の格差につながる大きな要因となっています。

実際に、家庭の経済状況によって、学校外教育にかけられる費用には大きな開きがあると指摘されており、子どもの可能性に不平等が生じているのが現状です。

3歳の頃に父を亡くしました。母は生活保護と事務のパートで生計を立て、僕を育ててくれました。家計に余裕があるはずもなく、幼い頃から貧しい生活でした。

チャンス・フォー・チルドレン HP

このような教育格差を解消するため、チャンス・フォー・チルドレン(CFC)は、経済的困難を抱える子どもたちに対し、学習塾や習い事などで利用できる「スタディクーポン」を提供しています。

学習や文化・スポーツなど様々な体験活動に使用することができ、子どもたちは多様な学びの機会を得ることが可能となります。

CFCはこれまで、多くの子どもたちに継続的な支援を届け、進学や就職を通じて自らの夢に一歩近づいた若者も数多くいます。

また、支援を受けた経験を活かし、今度は大学生ボランティアとして活動に参加する卒業生も現れるなど、支援の輪が次世代へとつながり始めています。

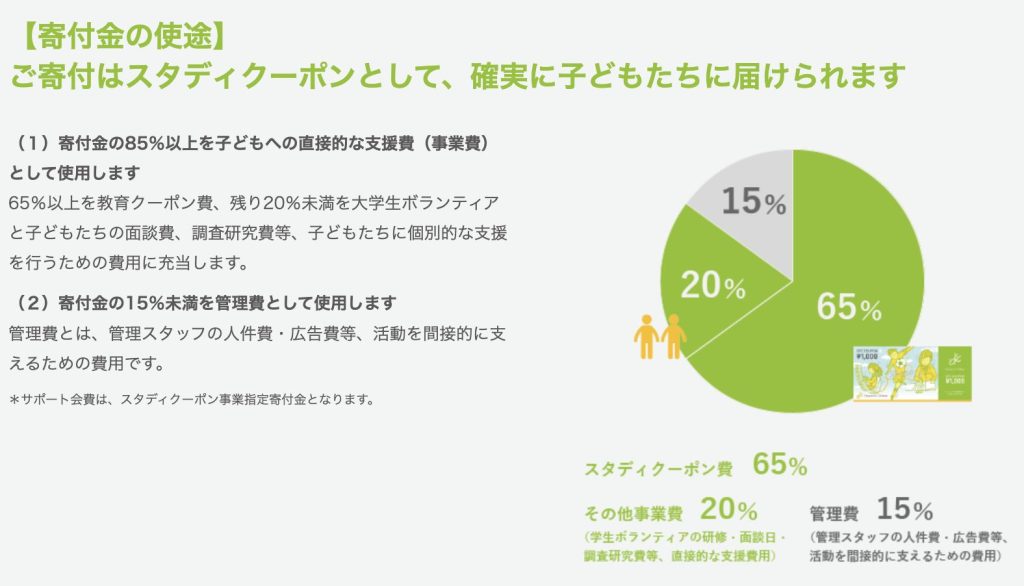

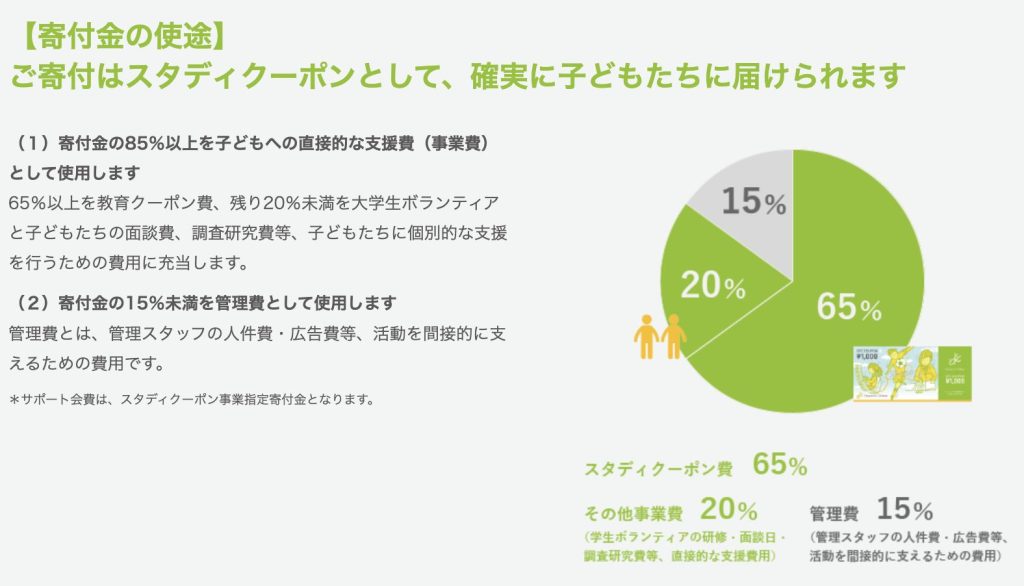

スタディクーポンは、寄付金を原資に運営されています。寄付金の85%以上を子どもへの直接的な支援費として使用し、スタディクーポン費や子どもたちへの個別的な支援費用に充当しています。

例えば、毎月1,000円の寄付で、経済的困難を抱える子どもたちにスタディクーポンを提供し、学びの機会を支えることができます。

| 活動内容 | スタディクーポンの支給、大学生ボランティア等による相談支援 |

| 活動地域 | 岩手県、宮城県、福島県、東京都、千葉県、神奈川県、埼玉県、兵庫県、大阪府、京都府など |

| 支援対象 | 経済的困難を抱える子ども・被災した子ども |

| 寄付の使途 | クーポン発行費、大学生ボランティアの相談支援費、スタッフ人件費など |

| 運営団体 | 公益社団法人チャンス・フォー・チルドレン |

編集部オススメのポイント!

「家庭環境にかかわらず、子どもがやりたいことを応援したい」「貧困の連鎖を断ち切れるのは、教育の支援だと思う

こんな風に感じていただけた方は、ぜひ寄付を検討されてみてはいかがでしょうか。

> 団体公式サイトで詳しくみる

寄付金控除の対象団体です

カタリバ:すべての10代が未来を創る力を育むために

日本では、家庭の経済状況や地域差により、学びの機会に格差が生じています。

特に、貧困や家庭環境の問題、地域の教育資源の不足が、子どもたちの成長や将来の選択肢を狭める要因となっています。

さらに、被災地では学校や学習環境の整備が遅れ、精神的なケアも十分に受けられない子どもたちが多くいます。こうした課題は、学力格差の拡大や自己肯定感の低下を招き、将来への希望喪失につながる深刻な問題となっています。

母は昔から体が弱かったのですが、災害のショックで寝込むことが増えていきました。私が母と妹の2人をサポートをしながら、壊れかけた家の片づけをしたり、水や食料の手配をしたり……。高校は授業が行われていたのですが、私は行きたくても行けなくて、友達にも会えないのがすごく辛かったです

カタリバ HP

このような状況を改善するため、カタリバは、すべての10代が未来を創る力を育める社会を目指し、多岐にわたる支援活動を展開しています。代表的な活動を紹介します。

- 居場所支援:「アダチベース」は東京都足立区で展開する、困難を抱える子どもたちのための安心できる居場所を提供するサービスです。学びや交流の機会を創出しています。また、全国の子ども食堂支援を行う「むすびえ」と協力し、食事支援も行っています。

- 被災地の放課後学校:「コラボ・スクール」を宮城県女川町・岩手県大槌町で運営し、震災の影響を受けた子どもたちの学習支援と心のケアを実施してきました。

- 被災地緊急支援:「sonaeru」では災害発生時に、子どもたちの学びを継続するための緊急支援を実施しています。

このように、カタリバは全国の子どもたちに学びと居場所を提供しています。これらの活動は、多くの個人や企業からの支援を受けて実現しています。

| 活動内容 | 安心できる居場所の提供、学習支援、食事支援、災害時の居場所の提供や学習支援、探究学習の実践支援など |

| 活動地域 | オンライン(全国)、岩手県、宮城県、福島県、東京都、島根県に加え、各地域団体を後方支援 |

| 支援対象 | 主に日本の小学生〜高校生など |

| 寄付の使途 | 人件費、教材・備品・消耗品費、移動・交通費など |

| 運営団体 | 認定NPO法人カタリバ |

編集部オススメのポイント!

「すべての子どもたちが平等に学び、未来を創る力を育んでほしい」「困難な状況にある子どもたちを支援したい」

こんな風に感じていただけた方は、ぜひ寄付を検討されてみてはいかがでしょうか。

> 団体公式サイトで詳しくみる

寄付金控除の対象団体です

国内の子ども支援に最適な寄付先の選び方ガイド

続いて、寄付先を選ぶ際に「寄付してよかった」と感じられる3つのポイントを解説します。

企業の良し悪しを判断する材料として、一般的に「ひと・もの・お金」の3つが大切と言われます。

NPOでは、それは「ひと・活動・お金」です。

企業で言うところの”もの”、すなわち”商品”は、NPOがどのようなアプローチで問題を解決しようとしているのか、つまり活動の内容です。

その活動内容に賛同することが、まさしく、寄付を通じた応援と言えると思います。

さらに寄付先として判断する上で、「ひと・活動・お金」を適切な言葉に言い換えると、「職員・活動・会計」です。

以下に、それぞれについて解説します。

職員の顔が見えるか?

NPOの活動には、代表をはじめ、理事や職員、インターンやボランティアなど、多様なスタッフが関わっています。

団体の公式サイトで職員の顔を出していることは、活動に自信がある証拠です。

「自分のお金を誰に託すのか?」を知ることで、より安心して寄付を続けることができます。

その上で、職員数やボランティアの人数など、関わっている人の数も確認できると、なお良いと思います。

- 理事や職員などスタッフの顔が見えるか。

- どれくらいの人が関わっているか。人数が多ければいいわけではありません。

あなたと似たような想いを持って活動しているスタッフがいる団体なら、それはあなたの価値観とマッチする団体かもしれません。

活動によって問題を解決しているか?

同じ社会問題に取り組んだとしても、解決するアプローチは団体によって、実にさまざまです。

例えば「子どもの貧困」と一口に言っても、

- 学習支援を通じて、子どもの学力向上に資する

- 食品配付を通じて、健康や栄養状態を改善する

- 相談窓口を通じて、虐待や暴力などを予防する

というように、団体によって活動の領域は異なります。

そもそもNPOが取り組んでいる問題は、すぐに解決には至らず、長い時間がかかることが多いです。

寄付先として検討している団体の支援アプローチは本質的に問題を解決し得るのか、またそのアプローチに共感するかどうか、などを見ると良いでしょう。

- 寄付先の支援アプローチは問題を解決、もしくは改善しているか?

- しっかりと実績や成果を上げているか。

そうした活動の進捗を定期的に報告するプログラムが整っている団体であれば、自らのお金がどのように活用されたかの理解が進み、寄付をするモチベーションが増します。

透明性の高い会計報告を行っているか?

ほとんどのNPOは、会計報告を公式サイトで公開しています。

逆に会計報告を公開していない団体は、資金を不正に利用しているのではないかと、寄付者から疑問を持たれても仕方がないでしょう。

団体の公式サイトを確認すると「会計報告」や「年次報告」といった形で、会計や財務に関する情報を公開していることが多いので、チェックしてみましょう。

支出の内訳を、例えば事業費80%・管理費20%としている団体であれば、「1,000円寄付したら、おおよそ800円が直接的な活動に、200円が活動を継続していくために必要な費用に変わるんだ」と目安をつけることもできます。

- 透明性の高い会計報告を行っているか?

- 納得できるお金の使い方をしているか。

さらに、監査法人や公認会計士による監査を受けていることを確認できれば、より信用度は高まると思います。

子どもへの寄付が必要とされる理由とは?

国内の子どもを取り巻く環境について「豊かな日本でも困っている子どもはいるの?」「一部の例外的なケースだけなのでは?」と思う方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、教育格差や虐待などの問題は、実際には目に見えにくく、支援が十分に行き届いていない現状が続いています。特に、虐待のケースは多くが隠れたままであることが懸念されており、適切な支援が求められています。

寄付がどのような影響を与えるのか、具体的な社会課題を例に解説していきます。

子どもの貧困

日本の子どもの相対的貧困率は11.5%(厚生労働省「2022年国民生活基礎調査」)であり、およそ9人に1人が貧困状態にあるとされています。

特に、ひとり親世帯では44.5%と極めて高く、生活が困難な家庭が多いのが現状です。

このような子どもたちは、日々の食事に困るだけでなく、学習の機会や進学の選択肢を狭められてしまうことが少なくありません。

教育格差

経済的困難な家庭の子どもは、塾や習い事に通えないだけでなく、自宅に学習環境が整っていないケースも多く、学力差が生まれやすいとされています。

文部科学省の調査によると、世帯収入が低い家庭の子どもは、そうでない家庭の子どもよりも学力テストの正答率が約20%低いという結果が出ています。また、部活動や体験学習への参加率も低く、進学や就職の際の選択肢が限られてしまうことが懸念されています。

虐待件数の増加

児童相談所への虐待相談対応件数は年間20万件を超え、過去最多を更新し続けています(厚生労働省「子ども家庭総合支援調査」)。家庭内での心理的虐待やネグレクト(育児放棄)が増加しており、十分なケアを受けられない子どもが増えています。

虐待を受けた子どもは、心に大きな傷を抱え、成長後の社会適応にも影響を及ぼします。児童福祉施設や里親制度の充実が求められる中、寄付による支援が重要な役割を果たします。

寄付がもたらす影響

上記の課題に対し「行政による支援の範囲なのでは?」と寄付を躊躇する方も多いようです。実際、行政や企業がさまざまな社会課題に取り組んでいます。

「寄付って本当に必要なの?」と感じることもあると思いますが、実は、行政や企業だけではカバーしきれない役割があります。

その役割を担うのが、NPOなどの非営利組織であり、その活動を支えるために寄付が必要です。

寄付の役割は大きく分けて2つあります。

- 行政や企業を補完する「支流」としての役割

- 行政や企業では対応が難しいニッチな課題に挑む「本流」としての役割

その上で、前述の課題について、行政や企業を補完する「支流」としての寄付の役割を具体例を交えて見ていきましょう。

| 社会課題 | 行政の取り組み | NPOなどの取り組み |

|---|---|---|

| 子どもの貧困 | 幼児教育無償化、義務教育の就学援助、高校生への奨学給付金、高等教育無償化など | 行政の制度ではカバーしきれない、ひとり親家庭や経済的困窮家庭への食事支援や居場所支援など、直接的な生活支援を提供。 |

| 教育格差 | 大学無償化政策やスクールカウンセラーの配置など | 経済的負担が少ないオンライン塾や無料授業プログラム、クーポンを通じて、学校外での学びをサポートし、教育機会を拡充。 |

| 虐待件数の増加 | 児童虐待防止総合強化プラン、こども家庭庁設立など | 行政が届きにくい妊産婦支援や児童養護施設で暮らす子どもの自立支援を行い、個別のニーズに対応した柔軟な支援を提供。 |

行政による支援だけではなく、一人ひとりの寄付が、こうした課題の解決に役立ち、子どもたちの未来を明るくする力になります。

課題別でみるおすすめの寄付先NPO

ここからは課題別で、おすすめの寄付先を紹介します。

ひとり親家庭

日本のひとり親家庭の貧困率は44.5%に達し、OECD加盟国の中でワースト8位とされています。

特に、母子世帯が約89%を占め、経済的困難が深刻です(子どもの貧困とは – キッズドア HP)。

また、多くのシングルマザーが非正規雇用で働き、収入が低いため、生活が苦しい状況が続いています。

グッドネーバーズ・ジャパン:食品寄付でひとり親家庭を支援

貧困に苦しむシングルマザーを、食品の寄付で支える「グッドごはん」事業を展開しています。

編集部オススメのポイント!

> 団体公式サイトで詳しくみる

寄付金控除の対象団体です

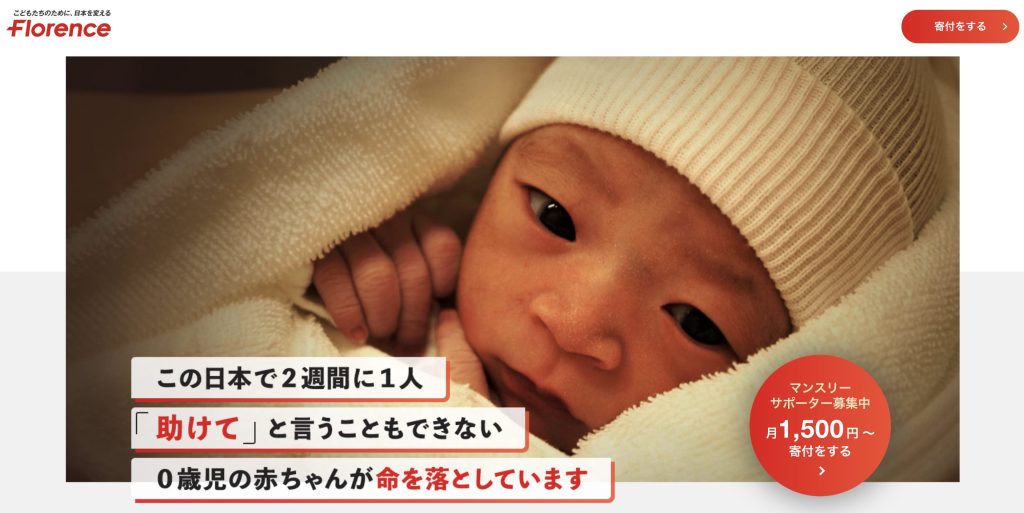

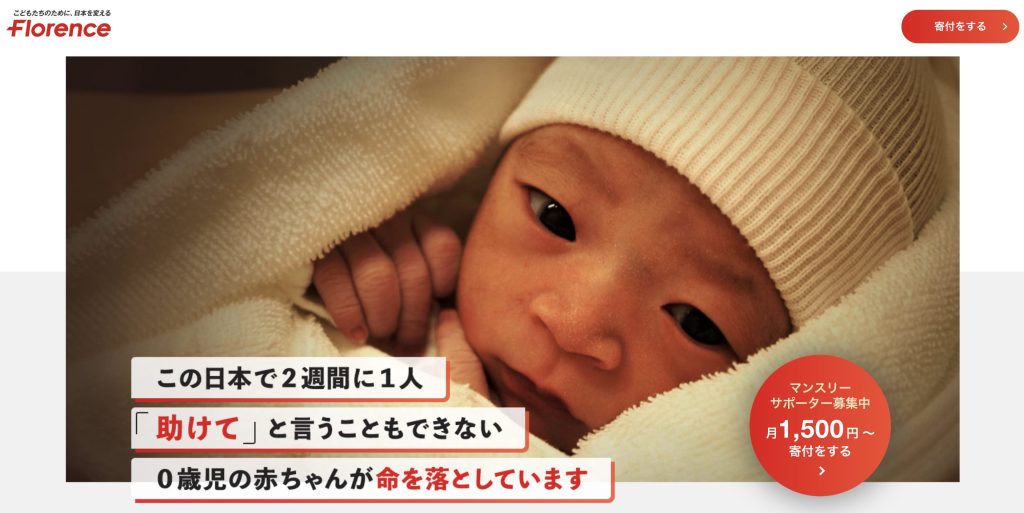

フローレンス:病児保育や宅食で貧困家庭を支援

ひとり親家庭が「貧困の連鎖」から抜け出すため、病児保育などを支援しています。

編集部オススメのポイント!

> 団体公式サイトで詳しくみる

寄付金控除の対象団体です

食事

生活困窮世帯では、食事を買うことができない経験が多く、特にひとり親家庭では20万円以下の収入で生活する世帯が72%に達しています(日本もったいない食品センター)。

物価高の影響で、食料を購入できずに困っている世帯も増えています。

カタリバ:子ども食堂で地域と子どもをつなぐ

地域の方々と食卓を囲み、子どもたちに「安心」を届ける子ども食堂を運営しています。

編集部オススメのポイント!

> 団体公式サイトで詳しくみる

寄付金控除の対象団体です

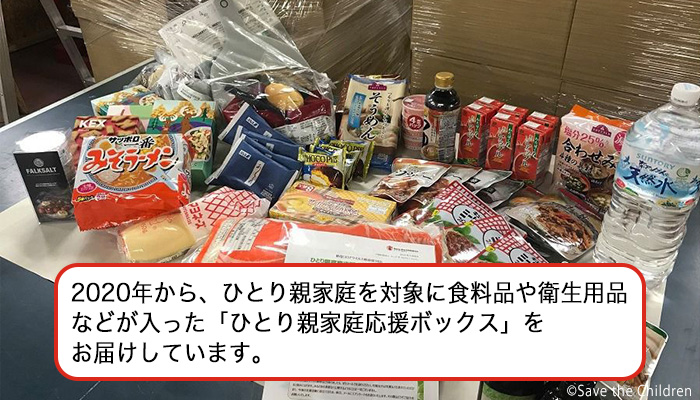

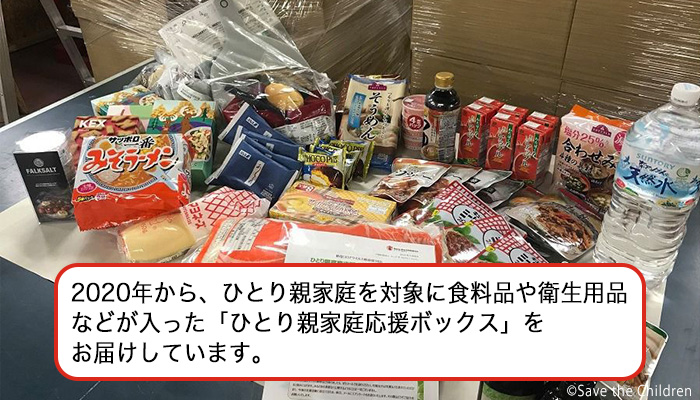

セーブ・ザ・チルドレン:生活必需品を届ける「応援ボックス」

経済的に厳しい状況にある家庭を対象に、食料品や衛生用品など生活に欠かせない物が詰まった「食の応援ボックス」を届けています。

編集部オススメのポイント!

> 団体公式サイトで詳しくみる

寄付金控除の対象団体です

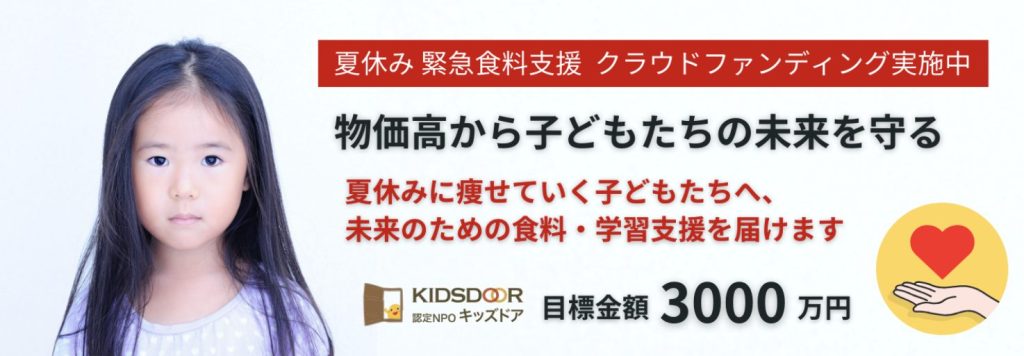

キッズドア:休暇中の食事不足を支える活動

困窮家庭の子どもたちに食料品や生活用品の配布や食事提供を行っています。特に、夏休みや冬休みに食事が不足する家庭を支援しています。

> 団体公式サイトで詳しくみる

寄付金控除の対象団体です

教育

教育格差が深刻化しており、貧困家庭の子どもたちの大学進学率は半分以下です。経済的困難や地域差が子どもたちの学力や将来の選択肢に影響を与えています。

カタリバ:貧困や被災の子どものための放課後学校

貧困や被災の影響を受けた子どもたちに、無料の放課後学校「コラボ・スクール」を提供しています。

編集部オススメのポイント!

> 団体公式サイトで詳しくみる

寄付金控除の対象団体です

チャンス・フォー・チルドレン:教育格差解消のため「スタディクーポン」

「塾や習い事などの学校外の教育格差をなくしたい」と考え、教育支援に特化した「スタディクーポン」を発行しようと考えたのが公益社団法人チャンス・フォー・チルドレンです。

編集部オススメのポイント!

> 団体公式サイトで詳しくみる

寄付金控除の対象団体です

ヤングケアラー

家族の介護や世話を担う18歳未満の子どもたち、いわゆる「ヤングケアラー」が増加しており、自身の学業や生活に制約を受けることが多く、支援が必要とされています。

カタリバ:専門家相談でヤングケアラーを支援

対話の場と専門家への相談窓口でヤングケアラーを支えています。

編集部オススメのポイント!

> 団体公式サイトで詳しくみる

寄付金控除の対象団体です

ケアラーアクションネットワーク協会:ヤングケアラーの経験を学びに変える

ヤングケアラーの経験を学びに変え、本人と社会を変えていく活動を行っています。

不登校

小中学校における不登校児童生徒数は、2024年時点で過去最多の34万6482人に達し、前年度から15.9%増加しています。不登校の背景には、家庭環境や学校での人間関係、学業不振など多岐にわたる要因が存在します(こどもとIT)。

カタリバ:不登校の子どもに居場所と学習支援

不登校の子どもに、学習支援と安心できる居場所を提供しています。

編集部オススメのポイント!

> 団体公式サイトで詳しくみる

寄付金控除の対象団体です

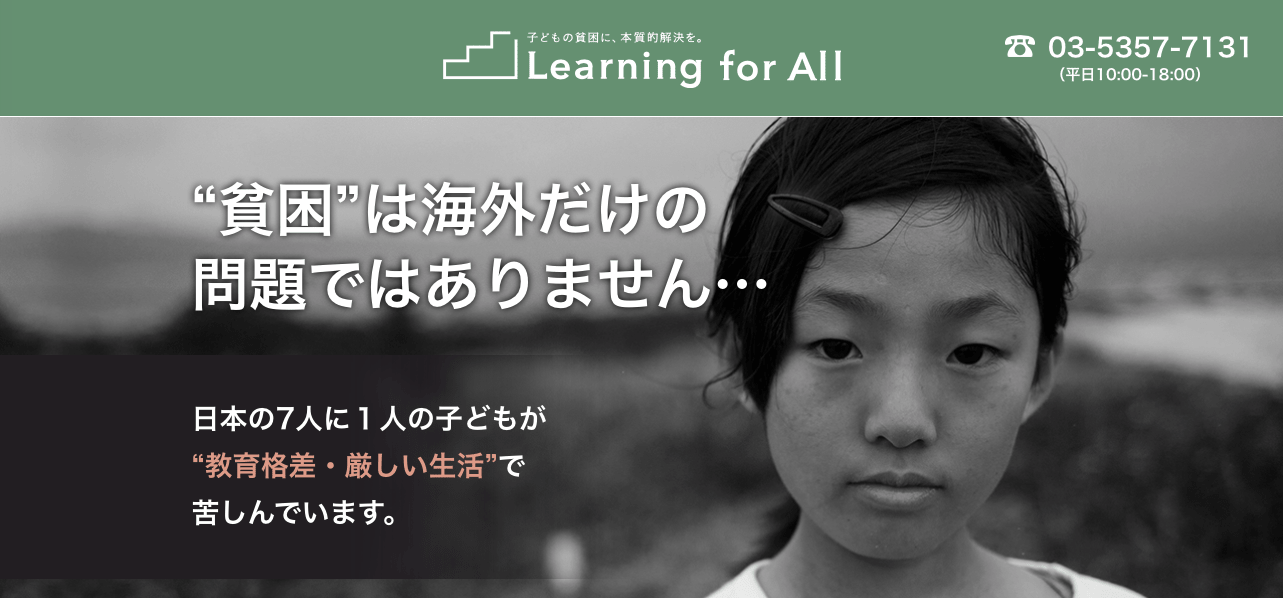

Learning for All:地域連携で子どもの貧困を解決

公民館や学童など地域と協力して「子どもの貧困」を解決する活動を行っています。

編集部オススメのポイント!

> 団体公式サイトで詳しくみる

寄付金控除の対象団体です

虐待

児童虐待通告児童数は2023年に12万2806人に達し、前年から増加しています。特に心理的虐待が73.9%を占め、心身に深い影響を与えることが懸念されています(子どもを虐待から守る会・まつもと)。

かものはしプロジェクト:児童養護施設退所後の若者を支援

虐待や貧困で苦しむ子どもを救うための活動として、若者への支援強化や、児童養護施設の退所後も安心して生活できる仕組みづくりを行なっています。

編集部オススメのポイント!

> 団体公式サイトで詳しくみる

寄付金控除の対象団体です

フローレンス:虐待死防止のため赤ちゃん縁組を推進

赤ちゃん縁組で、虐待死から命を救う取り組みをしています。

編集部オススメのポイント!

> 団体公式サイトで詳しくみる

寄付金控除の対象団体です

障害児

障害児・者の数は2022年時点で1164万6000人に達し、5年前の前回調査に比べて24.3%増加しています。特に精神障害者が増加しており、適切な支援が求められています(厚労省推計)。

フローレンス:障害児専門保育園や訪問保育を運営

障害児(医療的ケア児)でも通える、日本初の障害児専門の保育園「ヘレン」や、障害児訪問保育「アニー」を運営をしています。

編集部オススメのポイント!

> 団体公式サイトで詳しくみる

寄付金控除の対象団体です

発達わんぱく会:発達障害の子どもが自分らしく生きる支援

保護者向けの相談支援事業、療育施設向けの開設・運営支援事業や保育園・幼稚園への巡回支援事業などを通じて、発達障害を抱えた子どもが、自分らしく生きられるサポートを行っています。

> 団体公式サイトで詳しくみる

寄付金控除の対象団体です

被災地支援

自然災害が多い日本では、被災地の子どもたちへの支援が必要です。特に、被災地での教育や生活支援が求められています。

たらちねクリニック:放射能測定室併設型クリニックを運営

たらちねクリニック

被ばくの影響を受けた人たちの健康に寄り添う活動として、日本初の放射能測定室併設型クリニックを運営しています。

編集部オススメのポイント!

> 団体公式サイトで詳しくみる

寄付金控除の対象団体です

ハタチ基金:震災被災地の子どもたちへ20年支援

東日本大震災の被災地の子どもたちに寄り添い、保育や学習など幅広い支援を20年間継続的に行う基金です。

4編集部オススメのポイント!

> 団体公式サイトで詳しくみる

寄付金控除の対象団体です

JEN:震災被災世帯へ食料品宅配などを提供

JEN

東日本大震災で被災したひとり親世帯を対象に、食料品の宅配などを行っています。

> 団体公式サイトで詳しくみる

寄付金控除の対象団体です

緊急支援

災害時には、迅速な支援が求められます。避難所での炊き出しや物資の配布など、緊急支援活動が重要です。

グッドネーバーズ・ジャパン:避難所で炊き出しや緊急物資を配布

避難所での炊き出しや緊急支援物資の配布を行っています。

編集部オススメのポイント!

> 団体公式サイトで詳しくみる

寄付金控除の対象団体です

ワールド・ビジョン・ジャパン:災害地で心のケアや学校再開を支援

国内外各地の緊急支援の現場で、災害に遭った子どもたちや地域の方々に寄り添い、子どもの心のケア、子どもの遊び場運営、学校再開支援など幅広い支援を行っています。

編集部オススメのポイント!

> 団体公式サイトで詳しくみる

寄付金控除の対象団体です

カタリバ:被災した子どもに居場所と学習支援

カタリバ HP

※「sonaeru」は目標金額に達したため、募集を締め切っています。

被災した子どもの預かり・居場所支援、学習支援を提供しています。

編集部オススメのポイント!

社会復帰

少年院出所後の非行少年の社会復帰支援も重要です。教育や就職支援を通じて、再犯を防ぐ取り組みが必要です。

アクセプト・インターナショナル:非行少年の社会復帰を専門家と伴走

社会福祉士や臨床心理士、弁護士など少年院出所後の若者を支える協力者とともに、非行少年達の暮らしや就労をサポートし、社会復帰を果たせるように伴走しています。

編集部オススメのポイント!

その他の寄付の仕方

上記の各団体への募金や寄付によって国内の子どもを支援する以外にも、物品の寄付による支援の方法もあります。

不要になった衣類や家具、家電製品などを寄付することも、資源の有効活用として社会に貢献する方法の一つです。

ただし、団体によって受け付けている不用品の種類が異なります。例えば、衣類を受け入れている団体もあれば、家庭用品などを求めている団体もありますので、事前に公式ホームページで詳細を確認することが重要です。

各団体の募集内容を確認し、自分の寄付が最も効果的に活かされる形で届けられるようにしましょう。

その他寄付の方法ついては、以下の記事もご覧ください。

寄付のメリット

ここまで社会課題や寄付先について解説してきましたが、「そもそも寄付のメリットは?」と気になる方もいらっしゃるかと思います。

寄付は社会貢献の一環であり、多くの人が何かしらの形で行っていますが、その一方で寄付を始める際に不安を感じる人も少なくありません。

ここでは、寄付を行うことで得られるメリットついて具体的に解説します。

詳しくはこちらの記事もご覧ください。

社会への貢献と充実感

寄付は、地域社会や世界中の困難に立ち向かう人々を支援することで、社会貢献の喜びや達成感を得ることができます。

特に、子ども支援や環境保護など、自分が関心のある活動を行う団体に寄付することで、社会に役立つ実感が得られるでしょう。

税金控除の対象になる

多くの認定NPO法人や公益財団法人への寄付は、確定申告を行うことで寄付金控除を受けられる場合があります。

これにより、寄付金の一部が税金から還付され、結果的に金銭的な負担を軽減できることがメリットの一つです。

詳細な税制優遇措置については、国税庁の寄付金控除制度に関する情報をご参照ください。

税金控除や節税についてはこちらの記事もごらんください。

自己成長や新しい視点の獲得

支援活動を通じて、寄付先の活動や課題に触れることで、自分自身の視野が広がり、社会課題について深く理解できるようになります。

また、寄付による支援先とのつながりが生まれることで、自身の成長や新たな価値観の発見にもつながります。

よくある質問

最後に、寄付先のおすすめや団体への寄付について、よくある質問をまとめました。

どのような基準で寄付先を選べばいいですか?

寄付先は、団体の透明性、実績、活動内容が明確で、自分の価値観や支援したい分野と一致している団体を選びましょう。公式サイトや認定NPOの情報を確認するのも有効です。

寄付したお金はどのように使われますか?

寄付金は主に活動資金や運営費として使われますが、団体によって具体的な用途は異なります。団体の年次報告書や会計報告書を確認すると良いでしょう。

寄付した金額は税制上の優遇を受けられますか?

税金控除の対象となる寄附金について、公益社団法人および公益財団法人、社会福祉法人、認定NPO法人などに寄付を行うと、税金控除の対象となります。「控除の対象となる寄附金」については国税庁のHPに記載されています。

NPO法人に関しては、そのすべてが対象となるわけではなく、所轄庁の認定を受けた認定NPO法人(または特例認定NPO法人)が対象となります。認定NPO法人は「内閣府NPOホームページ」で検索可能です。

毎月の継続寄付と一度きりの寄付の違いは何ですか?

毎月の寄付には、団体にとって大きなメリットがあります。入金タイミングや金額が予測できるため、長期的な活動計画を立てやすくなる点です。また、使途が固定されない寄付であれば、その時点で最も必要な用途に活用できるため、柔軟性が高いという特徴もあります。

したがって、少額であっても毎月継続する寄付は、安定した支援につながり、大きな効果が期待されます。

寄付先の団体の信頼性はどう確認できますか?

一般的に、企業の良し悪しを判断する材料として「ひと・もの・お金」の3つが大切と言われます。NPOでは、それは「ひと・活動・お金」です。

さらに寄付先として判断する上で、「ひと・活動・お金」を適切な言葉に言い換えると、「職員・活動・会計」です。

- 職員の顔が見えるか?

- 活動によって問題を解決しているか?

- 透明性の高い会計報告を行っているか?

支援を迷っている団体があれば、是非参考にしてください。

寄付をやめたいときはどうすればいいですか?

寄付をやめたい場合は、団体に直接連絡し、停止手続きを行います。通常、公式サイトに設置されているフォームやメールアドレスから解約手続きできます。

物品寄付やボランティアも支援として有効ですか?

はい、有効です。物品寄付やボランティア活動は、団体の運営や支援活動を物資面や人的サポートで助けることができます。団体のニーズに合った形で支援を選びましょう。

まとめ:「国内の子どもを支援したい」という方の参考に

この記事では、日本国内の子どもたちへの支援活動の例として、4つの団体を紹介しました。

また寄付先の選び方や、課題別でみる活動・団体の解説もしていきました。

改めておすすめ寄付先のポイントをおさらいします。

| 団体名 | 編集部オススメのポイント |

| グッドネーバーズ ・ジャパン | ① ひとり親家庭との密なコミュニケーション ② 貧困対策事業と合わせてアドボカシー活動も行う |

| かものはしプロジェクト | ① 日本でも、子どもの尊厳が踏みにじられている現状を変えたい、という想い ② 活動を直接聞けるイベントや説明会が随時実施されている |

| チャンス・フォー・チルドレン | ①低所得世帯の子どもを対象に、塾や習い事で使えるスタディクーポンを支給 ②「家庭環境にかかわらず、子どもがやりたいことを応援したい」という方にオススメ |

| カタリバ | ① 10代を対象としたキャリア教育で、子どもの意欲と創造性を引き出し、育む ② 創業者とスタッフの皆様の情熱が共感を呼び、3万人以上の支援者が活動を支えている |

途上国や紛争地帯の子供たちへの支援を行う団体は、ユニセフや国境なき医師団など有名な団体が多くありますが、国内支援についてはなかなか参考になる情報が多くないようにも感じていました。

「日本の子どもを寄付で応援したい」という方にとって、支援先選びの参考に少しでもなりましたら嬉しいです。