(出典:ワールド・ビジョン HP)

【2025/03/29 更新】

生まれた国や地域に関係なく、子どもたちには教育を受ける権利があります。

一方でユニセフによると、2021年時点、学校に通っていない子どもたち(6歳~17歳)は、2億4,400万人にものぼると言われています。

教育を受けられない子どもの存在は、私たちの住む日本でも例外ではありません。

日本では約9人に1人の子どもが貧困状態にあると言われています。日本財団による調査でも、貧困家庭の子どもは一般的な家庭と比べて学習環境が悪く、能力も低くなる傾向にあると発表されています。

このような子どもたちを支援するために、NPOなどの団体が活動を行い、私たちは寄付という形でその活動を応援することができます。

しかし読者の方の中には、支援したいという気持ちはあっても、寄付に踏み出せないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。

この記事では以下の項目を通じて、寄付に対する不安や疑問を解消し、どのようにして支援ができるのかを詳しく解説します。

- 国内外で教育支援に取り組む団体の紹介

- 分野別活動紹介

- 寄付先・募金先の選び方

あなたにぴったりの寄付先がきっと見つかるはずですので、ぜひ最後までご一読ください。

目次

教育支援に取り組む寄付先団体5選

まずは「すぐにおすすめの寄付先を知りたい!」という方のために、寄付ナビ編集部が厳選したおすすめの団体を5つご紹介します。

カタリバ:貧困や震災などに立ち向かう!子ども達が通う放課後学校

また、貧困や震災などの理由で「学習場所の不足による教育格差」も生まれました。

「学校に通えないかもしれない」「勉強できる場所がない」

実は、そんな不安を抱えながら勉強をしている子どもたちが日本にも大勢います。

子どもたちは、家庭の経済状況の不安や震災などの影響で進路に悩むこともありました。

「母子家庭のため、進学をあきらめた・・」

カタリバ HP

「アルバイトに追われ、高校を中退してしまう」

「親のDVや病気などに苦しみ、学校にさえ毎日通えない」

このような不安を抱える子どもたちに学習場所を提供し、勉強や心のケアを行うのが認定NPO法人カタリバです。

同団体が始めたコラボ・スクール(子どもたち向けの放課後教室)は、東日本大震災の被害があった東北の2地域からスタートしました。

宮城県女川町では「女川向学館」を、岩手県大槌町では「大槌臨学舎」を運営しています。

| 活動内容 | 安心できる居場所の提供、学習支援、食事支援、災害時の居場所の提供や学習支援、探究学習の実践支援など |

| 活動地域 | オンライン(全国)、岩手県、宮城県、福島県、東京都、島根県に加え、各地域団体を後方支援 |

| 支援対象 | 主に日本の小学生〜高校生など |

| 寄付の使途 | 人件費、教材・備品・消耗品費、移動・交通費など |

| 運営団体 | 認定NPO法人カタリバ |

カタリバは学習支援の教育NPOの中でも、子どもの居場所づくりを行っている点や、若いボランティアが運営に携わっているという特徴がありますね。

そのなかでも、特に意識されているのが「ナナメの関係」づくり。

- 先生・親といった「タテの関係」

- 友達同士の「ヨコの関係」

これらだけでなく、自分より一歩先をゆく「ナナメの関係」の先輩たちは、子どもたちにとって貴重な存在です。

この関係づくりにより、スクールに通う子どもたちは安心して本音を話し、視野を広く持つことが可能になるそうですよ。

寄付の方法は、月1,000円から応援するサポーター会員があります。

編集部オススメのポイント!

「貧困や震災を乗り越える子どもたちの夢を応援したい」

という方は、サイトをご覧になってみてはいかがでしょうか。

> 団体公式サイトで詳しくみる

寄付金控除の対象団体です

チャンス・フォー・チルドレン:「塾や習い事に通えない」子どもたちに、スタディ・クーポンを届ける

子どもの貧困問題は、海外だけの問題ではありません。

日本でも約9人に1人が貧困状態にあり、そのような家庭では子どもの教育にかけられる費用が少なくなってしまうのが現状です。

厚生労働省が2022年にまとめた報告書によると、日本の子ども(17歳以下)の相対的貧困率は11.5%でした。

チャンス・フォー・チルドレン HP

これは、日本の子どもの約9人に1人が貧困状態にあることを示しています。

2014年のOECDのまとめでも、日本の子どもの貧困率は、先進国34ヶ国中10番目に高い数字でした。

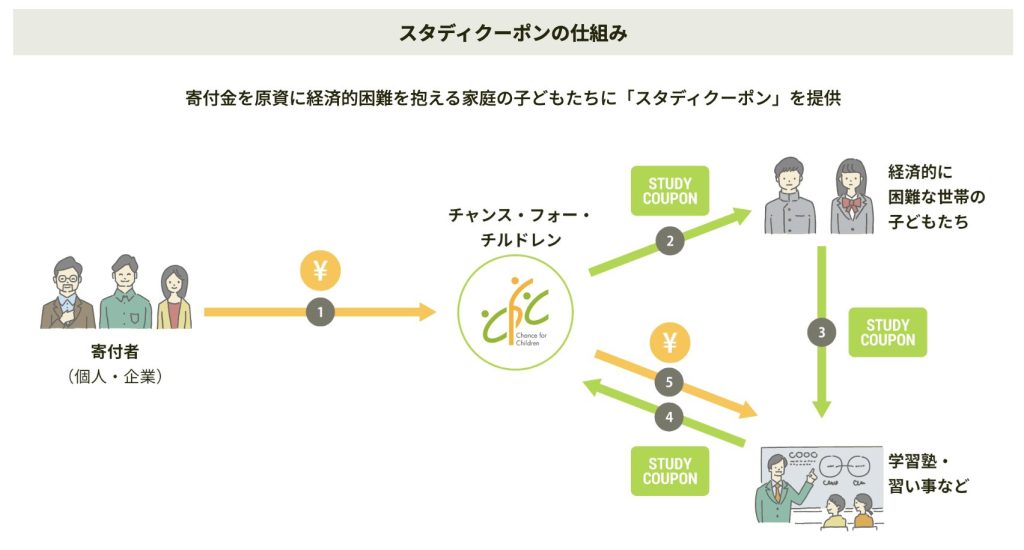

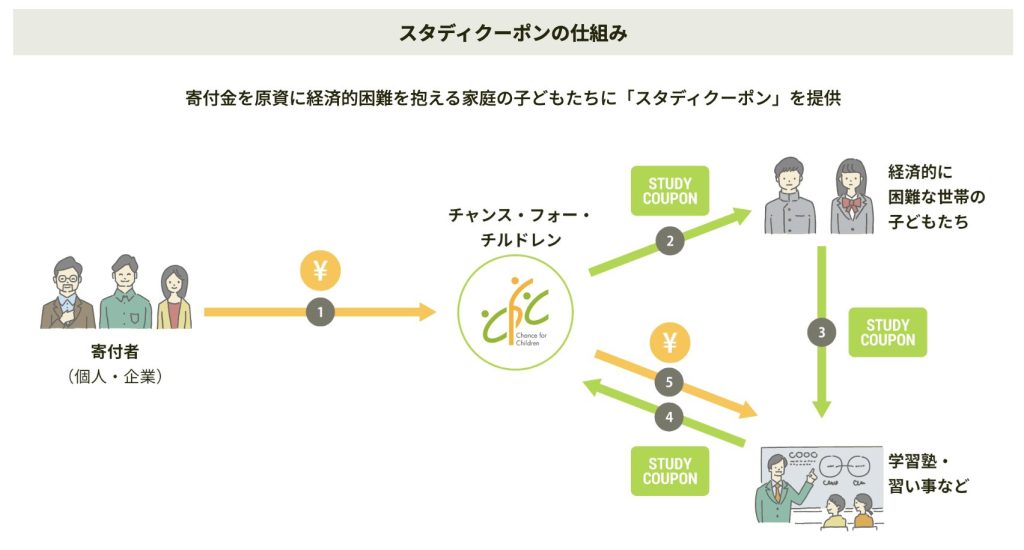

そこで、「塾や習い事などの学校外の教育格差をなくしたい」と考え、教育支援に特化した「スタディクーポン」を発行しようと考えたのが公益社団法人チャンス・フォー・チルドレンです。

このクーポンにより、子どもたちの環境や学習状況に合わせ、子どもたちが勉強したいことを勉強するために寄付金を使うことができるようになりました。

同団体では、主に経済的な理由により十分な教育を受けることができない子どもや若者、その家族に対する支援活動を通じて、貧困の世代間連鎖を断ち切ることを目的としています。

| 活動内容 | スタディクーポンの支給、大学生ボランティア等による相談支援 |

| 活動地域 | 岩手県、宮城県、福島県、東京都、千葉県、神奈川県、埼玉県、兵庫県、大阪府、京都府など |

| 支援対象 | 経済的困難を抱える子ども・被災した子ども |

| 寄付の使途 | クーポン発行費、大学生ボランティアの相談支援費、スタッフ人件費など |

| 運営団体 | 公益社団法人チャンス・フォー・チルドレン |

団体の活動の特色である「クーポンを発行して届ける」というのは、他のNPOと比較しても新しい形ですよね。

寄付金ではなくクーポンを支給することで、教育以外の目的に使用されることがなく、確実に勉強機会を提供することができるように工夫されています。

編集部オススメのポイント!

寄付の方法には、「CFCサポート会員」(毎月1,000円からの継続的なサポート)やその都度の寄付があります。

「経済的支援が必要な子どもたちの未来のために、学習の機会を届けたい」と考えられている方は、寄付を検討してみると良いかもしれません。

> 団体公式サイトで詳しくみる

寄付金控除の対象団体です

Learning for All :公民館や学童など地域と協力して「子どもの貧困」を解決する

貧困によって大きな格差が生じる教育の機会。

貧困状態に直面するひとり親家庭では、必要な教育を受けることができないだけでなく、家庭環境により最低限の生活習慣や社会性を身に付けられない子どもたちも多くいると言われています。

東京都に暮らす、小学3年生のみずきちゃん。

父親はほとんど家に帰ってきません。

母親は軽度な知的障害をかかえており、みずきちゃんの成長とともに、養育する力が不足するようになってしまいました。基本的な生活習慣を身につけることが難しい環境にいるみずきちゃんは、当初1週間同じ服を着て過ごしており、入浴習慣もありませんでした。

Learning for All HP

下着や靴下はひどくよごれ、髪の毛もクシが通らない状態です。

虫歯は3本あり、学校から歯医者に行くよう通知を受けていますが、まだ歯医者に連れて行ってもらうことができていません。

子どもたちが教育を受ける機会を享受できないと、次の世代の子どもたちにも同じような貧困・教育格差が連鎖してしまいます。

そんな子どもたちの教育格差を食い止め、学力向上のために支援活動を行うのがLearning for All 。

Learning for All では主に2つの活動を行っており、その一つが困難を抱える子どもたちに対する学習支援事業です。

自治体と連携して公民館や学校に子どもたちが学習できる拠点を設置し、十分にトレーニングを受けた大学生教師が、子どもたちに伴走しながら学習を支援しています。

また、もう一つの柱となるのは居場所支援事業です。

学童保育のような仕組みで放課後に子どもたちを受け入れ、学習の支援だけではなく、基本的な生活習慣、人との接し方などを含めた包括的な支援を提供しています。

| 活動内容 | 「学習支援拠点」と「居場所支援拠点」の運営 |

| 活動地域 | 東京都、埼玉県など |

| 支援対象 | 小学生〜中学生(一部、高校生も) |

| 寄付の使途 | 人件費、教材印刷費・交通費・備品・消耗品費など |

| 運営団体 | 認定NPO法人Learning for All |

Learning for All では、毎月1,000円〜継続的に活動を支えるマンスリーサポーターを募集しています。

マンスリーサポーターになると、活動報告やイベントを通じて内容を深く知ることができるだけでなく、実際の支援の現場や大学生ボランティアへの研修を見学することも可能だそうです。

編集部オススメのポイント!

子どもたちが十分な教育を受け、明るい未来のために歩んでいけるよう、力になりたいという方はぜひ寄付を検討してみてください。

> 団体公式サイトで詳しくみる

寄付金控除の対象団体です

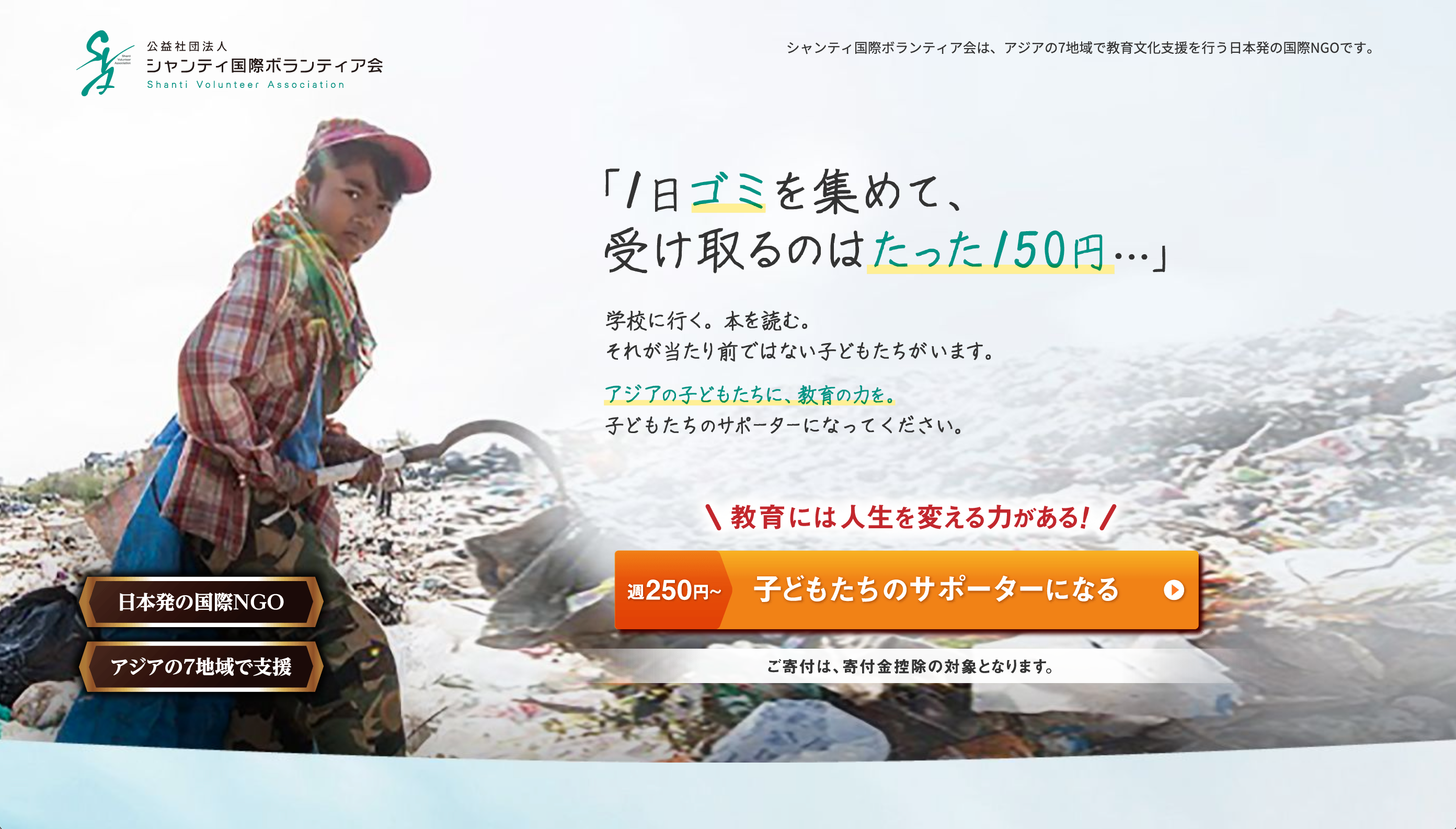

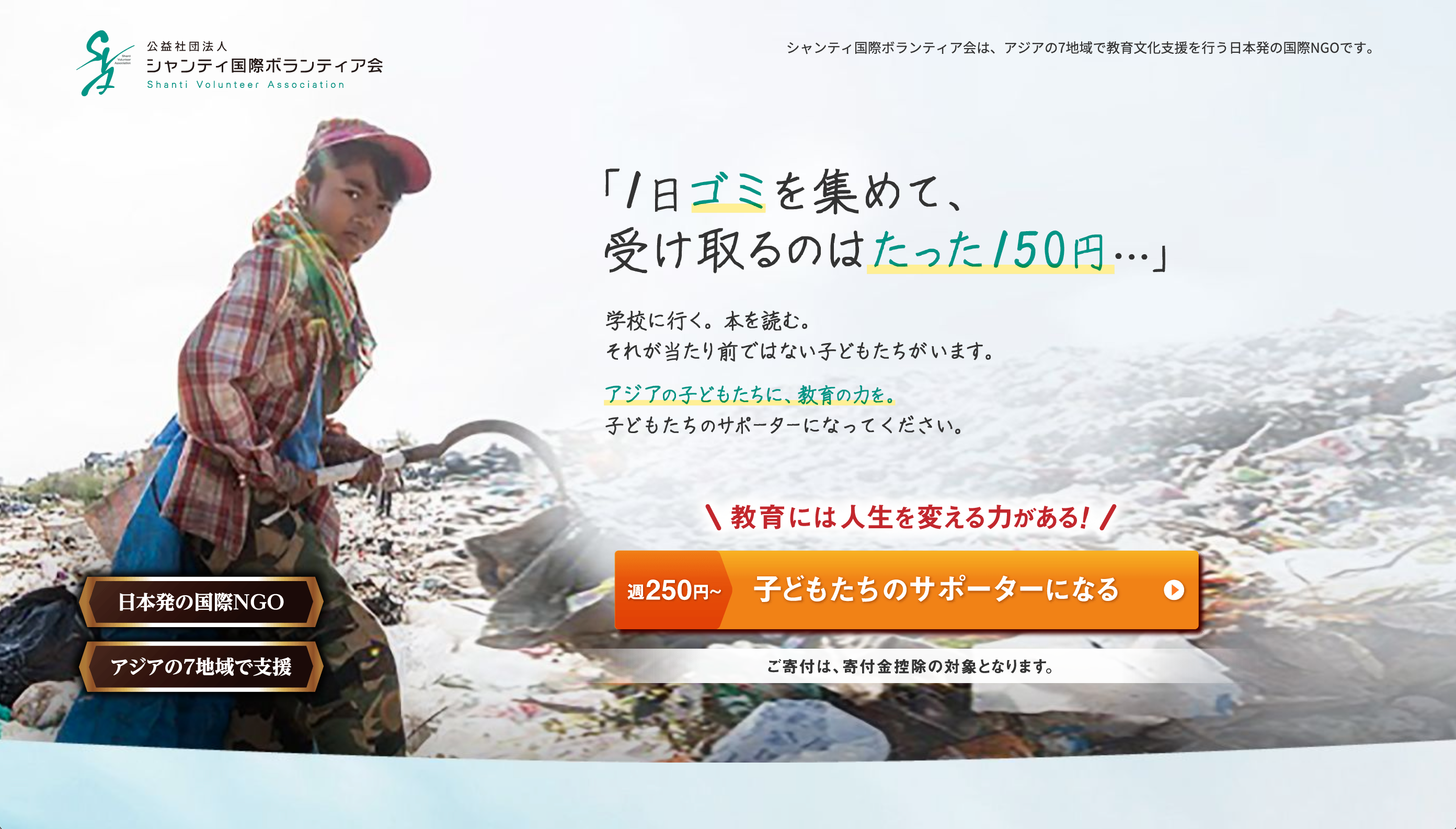

シャンティ国際ボランティア会:アジア8地域で子どもたちの「生きる力を育む」

世界には学校に行って本を読むことが当たり前ではない子どもたちがいます。

今この瞬間にも、貧しさゆえに、ゴミ山で働く子どもたちがいるのです。

あるアジアの国のゴミ山。

そこで働くのは10歳のラタナちゃんです。朝から晩まで、ビンやペットボトルを探し、それをお金に換えているのです。

1日働いて受けとるのはたった150円です。本を読み、勉強し、友達と遊ぶ。

シャンティ国際ボランティア会HP

子どもにとって大切なたくさんの時間が奪われています。

貧しいから働き、読み書きが身につかず、良い仕事に就くことができない。

そんな負の連鎖から抜け出せずにいます。

日本生まれの公益社団法人シャンティ国際ボランティア会は、「教育には人生を変える力がある」という信念を持ち、設立以来約40年にわたりアジアの子どもたちに教育を届けてきました。

シャンティ国際ボランティア会の教育支援プログラム、キーワードは「場所」「本」「人」「活動」です。

- 安心して学べる「場所」:学校・図書館の建設、図書館の整備など

- 学ぶための「本」や教材:絵本や紙芝居の出版など

- 学びを届ける「人」:学校教員や図書館員の育成など

- 学びと出会うための「活動」:コミュニティ図書館や学校図書館の運営など

安心できる場所で、しっかりと研修を受けた教員や図書館員と、本に触れて読み書きを身につけることで、子どもたちは「生きる力を育む」ことができます。

| 活動内容 | 学校建設、図書館の運営、子どもへの読み聞かせなど |

| 活動地域 | アフガニスタン・カンボジア・ミャンマー・ネパールなど |

| 支援対象 | 遠方や少数民族など、教育格差に苦しむ子どもたち |

| 寄付の使途 | 学校建設や教員育成にかかる費用、災害の緊急支援など |

| 運営団体 | 公益社団法人シャンティ国際ボランティア会 |

シャンティ国際ボランティア会は、毎月定額の寄付で支援するアジアの図書館サポーターを募集しています。

月1,000円〜、500円単位の任意の金額でご支援いただけます。

編集部オススメのポイント!

例えば、月3,000円の寄付を1年間継続していただくことで、難民キャンプ内で運営する図書館で絵本を楽しみに待っている1,200人の子どもたちに60冊の絵本を贈ることができます。

小さい頃、新しい絵本を買ってもらった時のワクワク感。

あの気持ちを、困難な状況に置かれている子どもたちに届けるため、ぜひご支援ください。

> 団体公式サイトで詳しくみる

寄付金控除の対象団体です

ワールド・ビジョン:「チャイルド・スポンサーシップ」は、手紙のやりとりなど1対1の支援

アジアやアフリカなど発展途上国の一部では、厳しい環境で育つ子どもたちが今も少なくありません。

- 児童労働を強いられている子ども:1億5100万人

- 紛争や武力衝突に巻き込まれている子ども:2億5000万人

- 教育を受けられない子ども:6100万人

そんな子どもたちを支援するのが、チャイルド・スポンサーシップ制度。

国際NGO「ワールド・ビジョン」が提供しています。

チャイルド・スポンサーシップでは、子ども1人1人の成長を見守る支援の形が取られています。

毎月4,500円の寄付で支援するスポンサーは、支援地域に住むチャイルド(子ども)の成長を支援します。

ワールドビジョンは、1950年に設立。

現在は約100カ国で、主に「開発援助活動」と「緊急人道支援活動」、さらに政府・国際機関と市民社会の両方に働きかける「アドボカシー活動」の3つを活動しています。

チャイルドスポンサーシップの支援対象となる、開発援助活動では・・、

子どもの住む地域全体の教育、保健衛生、資源開発、経済開発、農業など継続的な支援活動を約15年にかけて実施し、地域の過酷な貧困の悪循環を断地、子どもの人生を変えていきます。

毎月4,500円の支援金は、チャイルド個人に向けた支援(教育支援・予防接種・病気の治療)のほか、チャイルドの身の回りの環境改善(職業訓練・識字教育・学校建設等)など地域の社会基盤を充実させるための活動に用いられるそう。

寄付金がすべて、チャイルドに届く訳ではない事には、注意しましょう。

| 活動内容 | 子どもの教育支援・貧困支援など |

| 活動地域 | アフリカ・東欧・中東・アジア・中南米エリアの約40カ国 |

| 支援対象 | 貧困、紛争、災害で苦しむ子どもたち |

| 寄付の使途 | 子どもたちの支援活動全般 |

| 運営団体 | 認定NPO法人ワールド・ビジョン・ジャパン(日本窓口) |

- 年に1度の写真付き成長報告

- チャイルドとの手紙のやりとり

- 支援地を訪問してチャイルドに会うことも可能

といったように、「心のつながり」を持って支援の成果を実感しやすいのが特長です。

支援者専用サイト「マイワールド・ビジョン」で、支援の最新状況が確認できるのも便利に感じました。

また、チャイルド・スポンサーシップを通じて10年以上支援を続けているスポンサーさんもいらっしゃいます。

支援のきっかけや、寄付してよかったことなどについてインタビューしてきましたので、ご参考にしていただければ嬉しいです。

編集部オススメのポイント!

「チャイルド・スポンサーシップ」に寄付を検討される方は、こちらが申し込み窓口のようです。

> 団体公式サイトで詳しくみる

寄付金控除の対象団体です

教育支援にはどのような種類がある?国内外での取り組みを紹介

上記で紹介した団体への寄付を考える際、現在行われている教育支援について理解した上で、寄付をする必要があります。

こちらの章では、現在国内外で行われている教育支援の種類について、解説していきます。

国内の教育支援

日本では約9人に1人の子どもが貧困状態にあると言われています。日本財団による調査でも、貧困家庭の子どもは一般的な家庭と比べて学習環境が悪く、能力も低くなる傾向にあると発表されています。

この貧困は、家庭の収入が少ないことだけでなく、親の失業、家庭内暴力、孤独感など様々な要因が絡み合って生じています。

経済的な困難は、子どもたちの教育機会の制約、栄養不良、健康問題、社会的孤立を引き起こし、彼らの未来に暗い影を落としています。特に、ひとり親家庭は経済的負担が大きく、支援が十分に行き届いていない現状があります。

本章では、このような子どもたちを支援するための活動を紹介します。

日本国内における子どもの貧困は深刻な社会問題となっています。

経済的困難が子どもたちの教育や健康、生活全般に大きな影響を及ぼし、子どもたちの未来を閉ざしてしまう危険性があります。

この問題を解決するためには、社会全体が一丸となって取り組む必要があります。以下では、現在何が問題となっているのか、そしてそれらを解決するために必要な支援について詳しく見ていきます。

今何が問題となっているのか

日本では、子どもの9人に1人が貧困状態にあると言われています。

この貧困は、家庭の収入が少ないことだけでなく、親の失業、家庭内暴力、孤独感など様々な要因が絡み合って生じています。

経済的な困難は、子どもたちの教育機会の制約、栄養不良、健康問題、社会的孤立を引き起こし、彼らの未来に暗い影を落としています。特に、ひとり親家庭は経済的負担が大きく、支援が十分に行き届いていない現状があります。

それらを解決するために様々な側面からの支援が必要

子どもの貧困問題を解決するためには、多角的な支援が求められます。

以下に一例を挙げます。

- 教育支援:学習塾や学校外での学びの機会を提供

- 食事支援:学校給食や地域のフードバンクの活用

- 心理的支援:カウンセリングやメンタルヘルスのサポートなど

これらの支援は、国や地方自治体だけでなく、NPOや企業、市民による協力も不可欠です。子どもたちが安心して成長できる環境を整えるためには、社会全体が協力し、継続的な支援を行うことが求められています。

日本の「子どもの貧困」や「ひとり親」が抱える問題や支援方法については、こちらの記事でも詳細に解説していますので、是非ご覧ください。

学習支援

カタリバが提供する支援「カタリバオンライン」は、新型コロナウイルスの影響によって2020年3月の学校一斉休校が始まったことをきっかけに始まりました。

外出自粛が子どもたちのストレスとなり、保護者の方にとって学習の遅れやSNSなどへの依存が心配されたことを背景に立ち上がったプログラムです。

カタリバオンラインでは、スキル開発から、歴史や料理、プログラミングなど、子どもが興味関心のあることを楽しみながら学ぶプログラムが用意されています。

> 団体公式サイトで詳しくみる

寄付金控除の対象団体です

居場所づくり

貧困や震災などの影響で「学ぶ場所が不足することによる教育格差」が生じています。

教育における格差は、子ども時代にとどまらず、成長後にも多くの不平等を招くため、重大な社会問題となっています。

カタリバは「コラボスクール」を通じて、子どもの居場所づくりや学習場所の提供を行っています。親や教師、友達でもない「ナナメの関係」として、若いボランティアが運営に携わっているのも、カタリバの活動の特徴です。

> 団体公式サイトで詳しくみる

寄付金控除の対象団体です

学校外の学習支援

子どもの教育格差は、学校外でも起きています。家庭の経済的な理由で塾や習い事に通えず、将来の夢を諦めなければならない子どもたちがいます。

さらにこうした教育格差は、親と子の世代間でも引き継がれてしまいます。

チャンス・フォー・チルドレンのスタディクーポンでは、支援活動を通じて、貧困の世代間連鎖を断ち切ることを目的としています。

スタディクーポンは寄付金を原資に成り立っており、集めた寄付金は、学習や文化・スポーツなど様々な体験活動に使用されます。

- 使途は教育に限定:寄付を原資に、学習塾や習い事、体験活動等で利用できるスタディクーポンを提供(年額15~30万円分)。現金給付と異なり、使途を教育プログラムに限定できるため、子どもたちに確実に教育の機会を届けることができる

- 学習や文化・スポーツなど豊富な選択肢:学習・文化・スポーツ・体験活動など、多様な選択肢の中から、子ども自身がやりたいことを選ぶことができる。地域の2,900以上の教室や団体がクーポンの利用先として参画しており、子どもからのリクエストに応じて随時教室等を追加している

- 大学生ボランティアによるサポート:大学生ボランティア「ブラザー・シスター」が定期的な面談を通して学習や進路の相談に応じ、安心してクーポンを利用できるようサポート

また、スタディクーポン事業は、公費を使った自治体の政策としても取り入れられ、全国に広がっています。

チャンス・フォー・チルドレンでは子ども・家庭の実態調査や、国や自治体活動への政策提言も行っており、今後も国内の子どもの教育格差や体験格差を無くすための活動を続けていきます。

スタディクーポンの評判や口コミについて詳しく知りたい方は、こちらの記事も是非お読みください。

> 団体公式サイトで詳しくみる

寄付金控除の対象団体です

保護者支援

子どもたちを支えるため、保護者のサポートも重要です。

Learning for Allは、LINEやメール、電話、対面と様々な手段を活用し、日々の悩み相談だけでなく、支援制度の紹介や窓口への繋ぎ等も対応しています。

また保護者の希望に応じて、懇談会や、保護者同士での悩み相談会の実施、料理教室の開催なども行っているそうです。

> 団体公式サイトで詳しくみる

寄付金控除の対象団体です

奨学金

経済的に困難な状況にある家庭の子どもたちに対し、高校や大学進学のための奨学金給付・貸与があります。

奨学金による経済的支援に加えて、学生が学業に専念できるよう、心のケアやメンターとの交流、学習サポートも提供しています。

さらに、将来のキャリア形成を支援するためのインターンシップや職業相談も行い、学業面だけでなく、社会に出る準備もサポートなどもあります。

海外の教育支援

海外では主に発展途上国における教育支援について紹介します。

学習支援

発展途上国では、5人に1人の子どもが学校に通えない状況で、2021年時点で6〜17歳の学校に通っていない子どもたちは2億4,400万人にのぼると言われています。

ワールドビジョン・ジャパンは「チャイルド・スポンサーシップ」を通じて、子どもたちが教育を受けることができるように環境を整える活動や、必要に応じて学校教育を補完するような教育支援を行っています。

> 団体公式サイトで詳しくみる

寄付金控除の対象団体です

教材出版

紛争が続く地域や少数民族が暮らす地域では、現地の言葉で書かれた本が不足しています。シャンティ国際ボランティア会は、活動地の人々が読める本や教材を出版しています。

学習場所の提供

シャンティ国際ボランティア会による活動は他にも、学習場所の建設サポートにも携わっています。

住民主体で建設の進行状況を確認し、完成した建物を維持管理します。子どもたちが安全に学べる場所を住民と一緒に作っています。

> 団体公式サイトで詳しくみる

寄付金控除の対象団体です

支援先として信頼できる?3つのチェックポイント

ここまで読んでいただき、様々な支援の形や支援団体について知っていただけたかと思います。

しかし、中には「結局どこに支援したらいいかわからない」という方もいらっしゃるかもしれません

そんな方のために、寄付ナビが考える「支援先として信頼できるかのチェックポイント」をご紹介します。

一般的に、企業の良し悪しを判断する材料として「ひと・もの・お金」の3つが大切と言われます。NPOでは、それは「ひと・活動・お金」です。

企業で言うところの”もの”、すなわち”商品”は、NPOがどのようなアプローチで問題を解決しようとしているのか、つまり活動の内容です。

その活動内容に賛同することが、まさしく、寄付を通じた応援と言えると思います。

さらに寄付先として判断する上で、「ひと・活動・お金」を適切な言葉に言い換えると、「職員・活動・会計」です。

- 職員の顔が見えるか?

- 活動によって問題を解決しているか?

- 透明性の高い会計報告を行っているか?

支援を迷っている団体があれば、是非参考にしてくださいね。

まとめ:「学習支援をする団体に寄付をしたい」という方の参考に

今回は、学習支援や勉強を教える活動を行なっている団体を3つ紹介しました。

| 団体名 | 寄付ナビ編集部オススメのポイント |

| チャンス・フォー・チルドレン | ①低所得世帯の子どもを対象に、塾や習い事で使えるスタディクーポンを支給 ②「家庭環境にかかわらず、子どもがやりたいことを応援したい」という方にオススメ |

| カタリバ | ① 10代を対象としたキャリア教育で、子どもの意欲と創造性を引き出し、育む ② 創業者とスタッフの皆様の情熱が共感を呼び、3万人以上の支援者が活動を支えている |

| Learning for All | ① 一人の子どもが自立するまで、地域ぐるみでサポート ② 子どもたちを取り巻く社会構造を変えるための活動 |

| ワールド・ビジョン | ① 年に1度の写真付き成長報告 ② チャイルドとの手紙のやりとり ③ 支援地を訪問してチャイルドに会うことも可能 |

| シャンティ国際ボランティア会 | ① 設立以来約40年「教育には人生を変える力がある」という信念を持ち、アジアの子どもたちに教育を届けている ② 安心できる場所で、本に触れて読み書きを身につけることで、子どもたちは「生きる力を育む」ことができる |

今回の記事が、貧困などによる教育格差の課題に取り組む団体への寄付をお考えの方にとって、少しでも参考になれば幸いです。