(出典:セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンHP)

【2026/2/16 更新】

日本では、9人に1人の子どもが貧困状態にあると言われており、経済的に厳しい状況に置かれた貧困家庭が少なくありません。

ひとり親家庭や低所得世帯では、毎日の食事に困ったり、子どもが塾や習い事に通えなかったりと、生活のさまざまな場面で困難を抱えています。それにもかかわらず、公的な支援だけではすべての家庭に十分なサポートが行き届かないのが現状です。

こうした課題を解決するために、多くのNPOなどの支援団体が貧困家庭の支援活動を行っています。

この記事では、

- 貧困家庭・困窮世帯を支援するNPO団体の紹介

- 日本の貧困家庭の現状

- 貧困家庭に対するNPOの取り組み

について解説します。

「寄付をしたいけれど、どこにすればいいかわからない」「本当に支援が届くのか不安」という方も、この記事を読めば、自分に合った支援方法が見つかるはずです。あなたの寄付が、困難な状況にある家庭へ届くよう、ぜひ参考にしてみてください。

目次

貧困家庭・困窮世帯を支援するNPO団体5選

まずは「すぐにおすすめの寄付先を知りたい!」という方のために、寄付ナビ編集部が厳選したおすすめの団体を5つご紹介します。

グッドネーバーズ・ジャパン:貧困に苦しむひとり親家庭へ、カゴいっぱいの食品を届ける

グッドネーバーズ・ジャパンは、国内外で子ども支援の活動を行う認定NPO法人です。

国内では「グッドごはん」という、困窮するひとり親世帯へ定期的な食品の配付を行っています。

私たちは自分たちの住む日本を、先進国で裕福、貧困などないと思ってしまいがちです。

しかし、現実には「少なくない日本の子どもが相対的な貧困状態にある」と言われています。

「ひとり親家庭」では、状況はよりいっそう深刻です。

養育費を受け取れなかったり、仕事をしていても子どもや学校の都合で休まねばならず、収入が安定しないためです。

ひとり親のお母さんたちの声をお読みください。

「子どもが『おなかすいた』と言っているのに、食べさせてあげられないことがありました」

「365日ほぼ休みの日がありません。仕事、育児、介護のため1日24時間では足りません。自分の食事や睡眠時間を削っています」

「経済的に厳しい時に不安で悲観的になり、子どもへの罪悪感の中、その日その日を必死に過ごしていました」ひとり親家庭のお母さんたちは、大きな不安と孤独を抱えながら、ぎりぎりの日々を送っています。

グッドネーバーズ・ジャパン HP

そのような苦しい状況にある家庭を支援するため、グッドネーバーズ・ジャパンは「グッドごはん」というプログラムを実施しています。

グッドごはんでは、低所得のひとり親家庭を対象に、1回の配付で1世帯に買い物かごいっぱいの10,000円相当の食品を配付しています。

| 活動内容 | 低所得のひとり親家庭に食料を届ける |

| 活動地域 | 東京都・神奈川県・大阪府・佐賀県周辺など |

| 支援対象 | 経済的に困窮しているひとり親と子ども |

| 寄付の使途 | 食品の調達、食品を保存する設備費や輸送費、人件費など |

| 運営団体 | 認定NPO法人グッドネーバーズ・ジャパン |

初めてグッドごはんの食品を取りに来た方の多くは、かごいっぱいの食品を見て「これ、全部いただけるんですか?こんなにもらっていいんですか?」とびっくりされます。

あるお子さんは「ママと僕、二人だけで頑張っているからかなぁ。嬉しいね」と話してくれました。お子さんは毎食お腹いっぱい食べられるようになり、自分の食事を抜いていたお母さんは1日3食に戻すことができました。

グッドネーバーズ・ジャパンHP

「頑張っても頑張っても報われない、誰も助けてくれない……」苦しんでいるひとり親の方々が直面するのは、お金がないことだけではなく、孤独感や絶望感でもあるでしょう。

かごいっぱいの食品を届けることは、「応援するよ」「手助けするよ」という支援の声を届けることでもあります。

編集部オススメのポイント!

「ひとりじゃないよ」というメッセージを、お腹いっぱい食べれる安心感とともに届けたい!という方は、ぜひ支援を検討してみてください。

> 団体公式サイトで詳しくみる

寄付金控除の対象団体です

セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン:困窮するひとり親家庭に食料品や日用品を提供

海外の支援を行っている印象が強いセーブ・ザ・チルドレン。

実は、日本の「子どもの貧困」解決の活動にも力を入れています。

特に力を入れているのが、経済的に困難な状況にある家庭を対象とした、食料支援「応援ボックス」です。

2024年度は、長期休暇中の食支援として、夏休みと冬休みに合わせて合計10,000世帯に「応援ボックス」が届けられました。

申し込みのあった世帯を対象に行われたアンケートでは、以下のような深刻な状況が浮き彫りになったそうです。

・7割を超す世帯で十分な量の食料を買うお金がない

セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン

・長期休暇中に昼食を十分な量とれていない子どもは46.2%

・物価上昇による賃上げがあったのはわずか4.7%

・6割以上が新型コロナウイルス感染症拡大前の給与水準に戻っていない

・約7割の世帯が「夏休み期間中に日帰りの外出が経済的にできない」

・6割以上の世帯が初等中等教育の無償化や現金給付を望んでいる

またセーブ・ザ・チルドレン・ジャパンが過去実施したアンケートによると、学校の休校等で、貧困家庭の家計は強く圧迫されており、悲痛の声が上がっています。

- 食費を削っている。休校期間中に子どもの体重が3~6kg減ってしまった。

- 2日に一回の食事しかできないので水で空腹をしのいでいる。

- 食事だけでも満足に与えてあげたい。

| 活動内容 | 子どもたちへの給付金支援・食料品支援・虐待予防など |

| 活動地域 | 岩手県、宮城県、東京都など日本各地 |

| 支援対象 | 貧困・被災・虐待など困難を抱える子どもたち |

| 寄付の使途 | 食料品・学用品・給付金など子どもたちの支援活動全般 |

| 運営団体 | 公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン |

セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンの「応援ボックス」は、毎月の寄付で活動を支える「SC(Save the Children)サポート」への参加で支援することができます。

編集部オススメのポイント!

子どもの権利のパイオニアとして、約120カ国で活動するセーブ・ザ・チルドレン。

海外とともに日本の貧困を解決したい、と思われた方はぜひ寄付を検討してみてください。

> 団体公式サイトで詳しくみる

寄付金控除の対象団体です

カタリバ:教育支援や居場所づくりで、すべての若者が意欲と創造性にあふれる社会を

高校時代、友達とおしゃべりに熱中したり、夢を見つけて部活や勉強に夢中で取り組んだり、毎日をのびのびと過ごした方は多いのではないでしょうか。

しかし、生まれ育った環境によって苦境に陥り、その困難に一人で立ち向かわざるを得ない若者が日本にも多く存在します。

たとえば、貧困を理由に進学を諦めた高校生。

被災し、落ち着いて勉強する環境を失った受験生。

家庭を支えるためにアルバイトに励み、学習時間を削り、学校を休みがちになる学生。

どのような気持ちで毎日を過ごしているのかと思うと、心が苦しくなります。

認定NPO法人カタリバは、「意欲と創造性をすべての10代へ」をミッションに掲げ、小学生から高校生に対する教育支援や居場所づくりを行う団体です。

| 活動内容 | 安心できる居場所の提供、学習支援、食事支援、災害時の居場所の提供や学習支援、探究学習の実践支援など |

| 活動地域 | オンライン(全国)、岩手県、宮城県、福島県、東京都、島根県に加え、各地域団体を後方支援 |

| 支援対象 | 主に日本の小学生〜高校生など |

| 寄付の使途 | 人件費、教材・備品・消耗品費、移動・交通費など |

| 運営団体 | 認定NPO法人カタリバ |

編集部オススメのポイント!

カタリバが目指すのは、どんな環境にいたとしてもすべての子どもや若者が夢や可能性を広げられる社会。

その実現に向けた活動の資金となるのは、企業や個人から寄せられる寄付です。

カタリバとともに、若者がのびのびと生きられる社会をつくりたい!という方は、毎月の寄付をぜひ始めてください。

> 団体公式サイトで詳しくみる

寄付金控除の対象団体です

Learning for All:困難を抱えている小学生の生活全般をサポート

日本でも「貧困世帯の子ども」は少なくありません。

そのような家庭では、学校外での教育にかけられる費用が少なく、さまざまな経験や学習の機会が制限されています。

その結果、その子どもの家庭が再び貧困世帯になる可能性が高くなるという悪循環に陥ってしまうという現状があります。

「今の日本で、本当に貧困が広がっているの?」そんな疑問を耳にします。

Leaning for All

私たちの活動を知っていただくには、まず、問題を知っていただく必要があります。

日本の子どもたちは、あなたが思う以上に経済的な困窮に直面しており、

それが原因で社会から疎外されてしまっています。

そこで、安心できる居場所の中で子ども一人ひとりに寄り添った活動をしているのがLearing for All です。

子どもが安心して過ごせる環境づくりとして始まった「子どもの家」。

学童保育のような仕組みの中で、落ち着いてみんなとの生活を楽しむ環境を提供しながら、子どもたちの自立する力を養っています。

| 活動内容 | 「学習支援拠点」と「居場所支援拠点」の運営 |

| 活動地域 | 東京都、埼玉県など |

| 支援対象 | 小学生〜中学生(一部、高校生も) |

| 寄付の使途 | 人件費、教材印刷費・交通費・備品・消耗品費など |

| 運営団体 | 認定NPO法人Learning for All |

同団体が目指しているのは「すべての子どもたちが夢や幸せに向かって自由に、そしてしなやかに、自分の人生を切り拓くことができる社会」です。

編集部オススメのポイント!

「教育格差・厳しい生活に苦しむ子どもたちをサポートしたい」

「子どもの貧困を本質的に解決したい」

そう感じられる方は、支援先として検討してみてはいかがでしょうか。

> 団体公式サイトで詳しくみる

寄付金控除の対象団体です

チャンス・フォー・チルドレン:低所得世帯の小中高生も、塾や習い事の機会を

公益社団法人チャンス・フォー・チルドレンは、低所得世帯の小学生から高校生に「スタディクーポン」と呼ばれる学校外教育バウチャーを支給することで、放課後格差・教育格差を是正する取り組みをしている団体です。

2013年度の全国学力テストの結果を分析すると、世帯収入の多寡で学力テストの正答率に約20%の開きが生じていました。

チャンス・フォー・チルドレンHP

世帯収入の低い家庭(子どもにかけられる学校外教育費の少ない家庭)の子どもほど、学力テストの正答率が低いことがわかります。

収入の低い家庭では「自分の教育にもっとお金をかけてほしい」と言える子どもは多くありません。

そんな子どもたちのため、子どもの塾や習い事にのみ使用できるクーポンを発行し支援をする取り組みが始まりました。

これまで「スタディクーポン」の支援を受けた子どもたちは日本各地にいます。

東日本大震災に苦しんだ子どもたちや、生活保護受給世帯の子どもたちなど、クーポンはさまざまな場所に届けられていました。

| 活動内容 | スタディクーポンの支給、大学生ボランティア等による相談支援 |

| 活動地域 | 岩手県、宮城県、福島県、東京都、千葉県、神奈川県、埼玉県、兵庫県、大阪府、京都府など |

| 支援対象 | 経済的困難を抱える子ども・被災した子ども |

| 寄付の使途 | クーポン発行費、大学生ボランティアの相談支援費、スタッフ人件費など |

| 運営団体 | 公益社団法人チャンス・フォー・チルドレン |

直近では千葉市がCFCのスタディクーポンの仕組みを導入するなど、公的資金を動かすアドボカシー的な側面も持ち併せています。

子どもの貧困についての課題や団体の詳細は、こちらも参考にされてみてはいかがでしょうか。

編集部オススメのポイント!

「日本の未来を担う子どもたちを皆さまと一緒に支えていきたい」

この代表の想いに共感された方は、寄付を検討してみるのも良いかもしれません。

> 団体公式サイトで詳しくみる

寄付金控除の対象団体です

日本の貧困家庭の現状や課題

日本における貧困の実態とは?

「貧困」って具体的にどういうこと?

貧困という言葉から、どこか遠い国の飢餓で苦しむ子ども、といった想像をする人も多いと思います。日本でスマートフォンを持ち、コンビニで菓子パンや駄菓子などを買っている人が「貧困」であるといわれてもピンとこないかもしれません。

「貧困」には、「絶対的貧困」と「相対的貧困」という二つの考え方があります。

・ 絶対的貧困

世界銀行が定義する「1日を2.15ドル未満で過ごす人」。

一般的な貧困のイメージはこの「絶対的貧困」に該当します。

(引用:World bank)

・ 相対的貧困

「貧困線(等価可処分所得の中央値の半分の額)を下回る等価可処分所得しか得ていない者」。

つまり、世帯の収入から、税金や社会保険料等を引いた「手取り収入」 の中央値の半分以下の生活を送る人。

「絶対的貧困」は、食べ物や水を得ることも難しく生きること自体が困難な状態と言えるでしょう。一方「相対的貧困」は、確かに水を飲むには困らなければ、一応食事もできているけれども、我慢したり困ったりすることが人よりもかなり多く、他の人との暮らしの差を毎日突きつけられる状態とも言えるかもしれません。

日本の子どもの貧困の状況をデータで見てみよう

厚生労働省の国民生活基礎調査によると、2021年の貧困線は以下になります。※1

- 1人世帯:127 万

- 2人世帯:約180万円

- 3人世帯:約220万円

- 4人世帯:約254万円

相対的貧困率は 15.4%で、 子ども(17 歳以下)の相対的貧困率は 11.5%です。これは子ども約8~9人に対して1人の割合です。※2

また、世帯員別にみてみると、ひとり親家庭の44.5%が貧困線を下回っています。

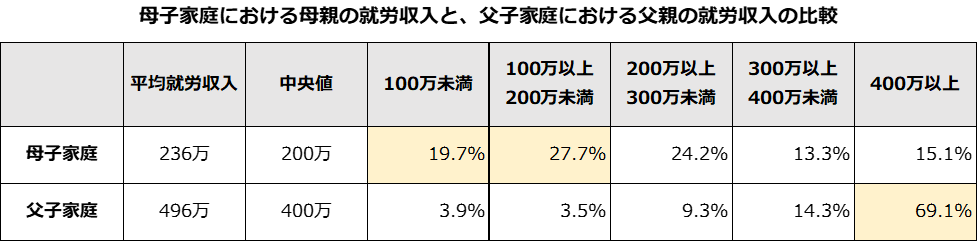

ひとり親家庭の内訳として、母子家庭と父子家庭を比較してみると、世帯数では、母子世帯は119.5万世帯に対して、父子世帯は14.9万世帯 で、約6.5倍母子世帯の方が多いです。

収入別にみると、母子家庭では母親自身の年間就労収入の中央値は200万円に対して、父子家庭における父親自身の収入の中央値は400万円です。母子家庭においては、母親自身の就労収入が200万円未満の家庭が約50%に上りますが、父子家庭においては約7%です。(厚生労働省「令和3年度全国ひとり親世帯等調査結果報告」)

父子家庭よりも母子家庭のほうが経済的に困窮しているという現状があります。なお、「母子家庭」においても、母親の就業率は86.3%です。働いているけれども困窮している、それが相対的貧困下にある多くの家庭の状況です。※3

※1:世帯人数が2人になっても、必要な支出が単純に2倍になるわけではありません。 そのため、ひとり世帯の貧困線に、世帯人数の平方根をかけることで、世帯人数ごとの貧困線を計算します。※2:人口推計(2022年10月1日現在/統計局)によると、17歳以下の人数は1千7百73万8000人であり、そのうちの11.5%は約200万人です。※3:2023年8月時点での、全国で一番低い最低賃金は853円で、月20日間、1日8時間働いて得られる年収が約160万円です。東京都の最低賃金の1072円でも、フルタイムで働いて年収約200万円にしかなりません。また、あくまで額面の年収で、社会保険等ひかれるため手取り収入はもっと減ります。なお、ひとり親世帯には税制上の控除もあります。

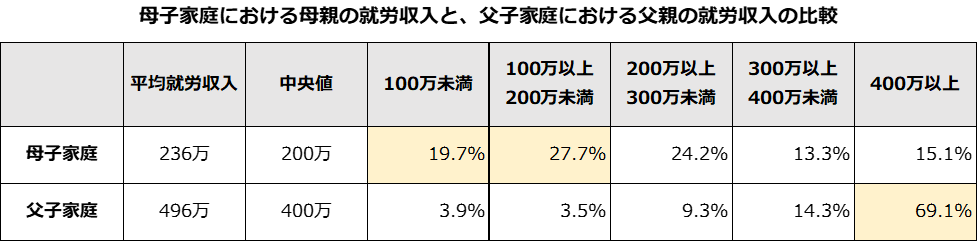

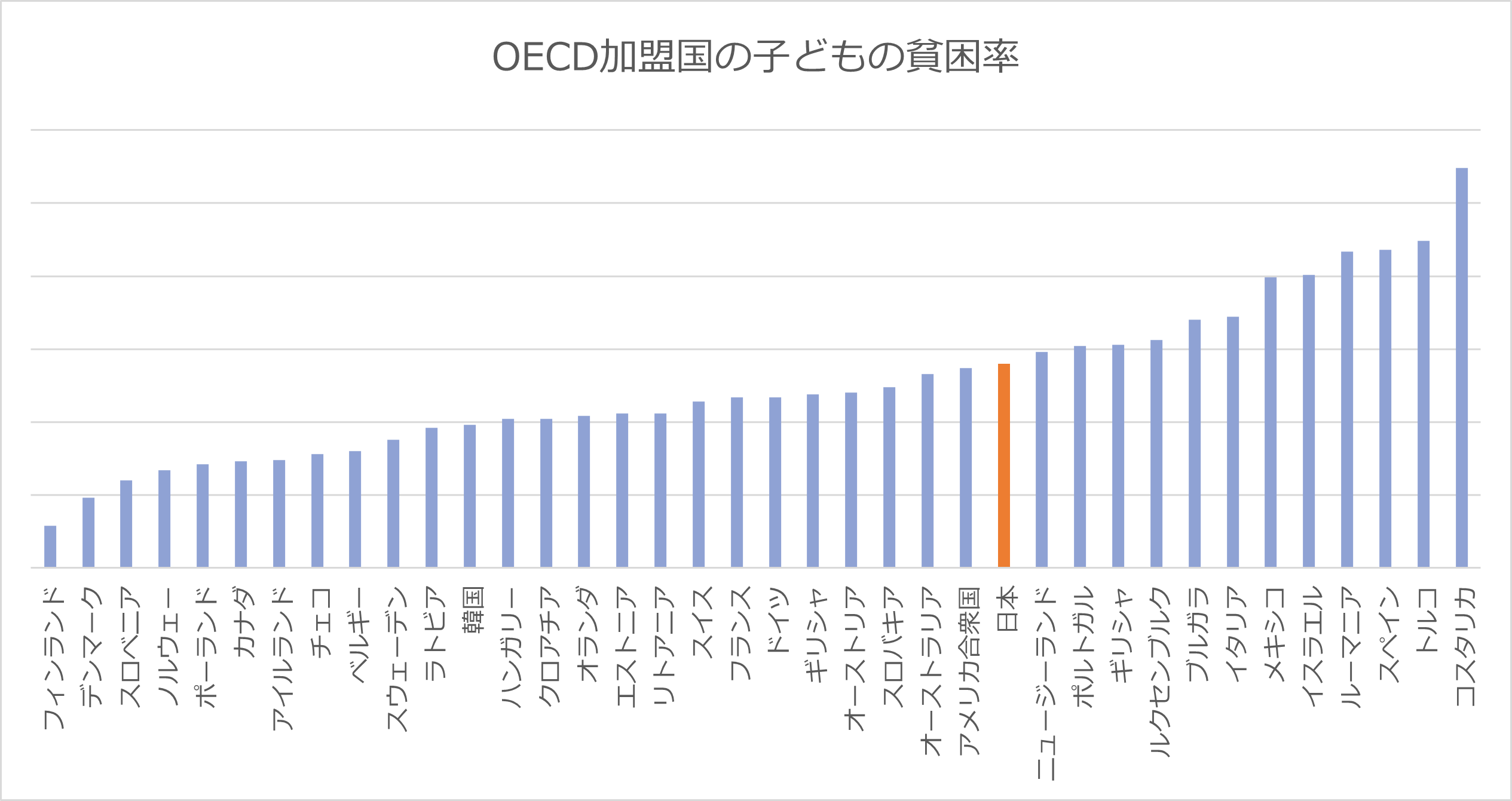

海外との比較

日本の状況を海外と比較してみましょう。

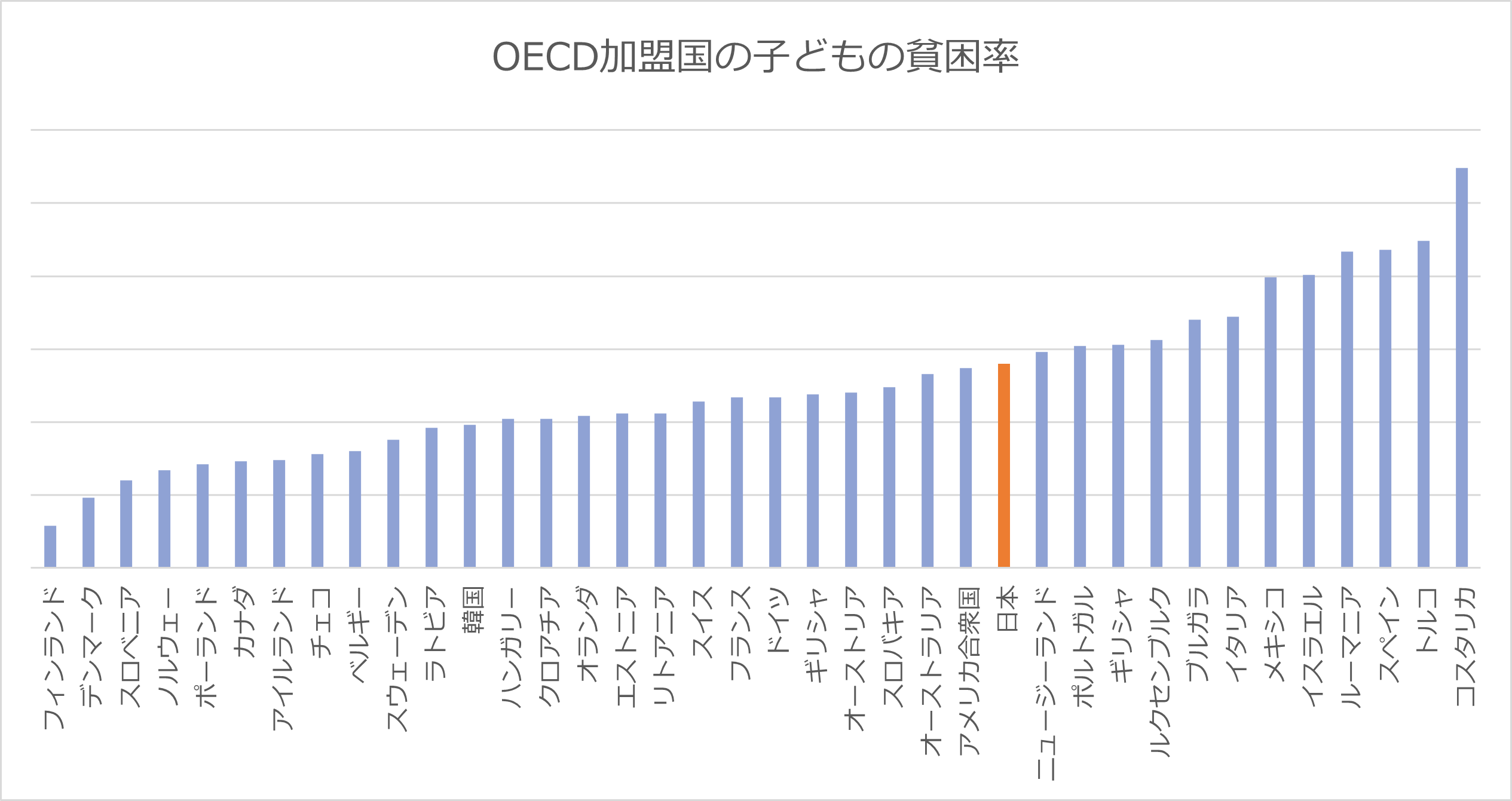

子どもの相対的貧困率は、先進国の集まりとされているOECD加盟国38か国中、13番目に高いです。

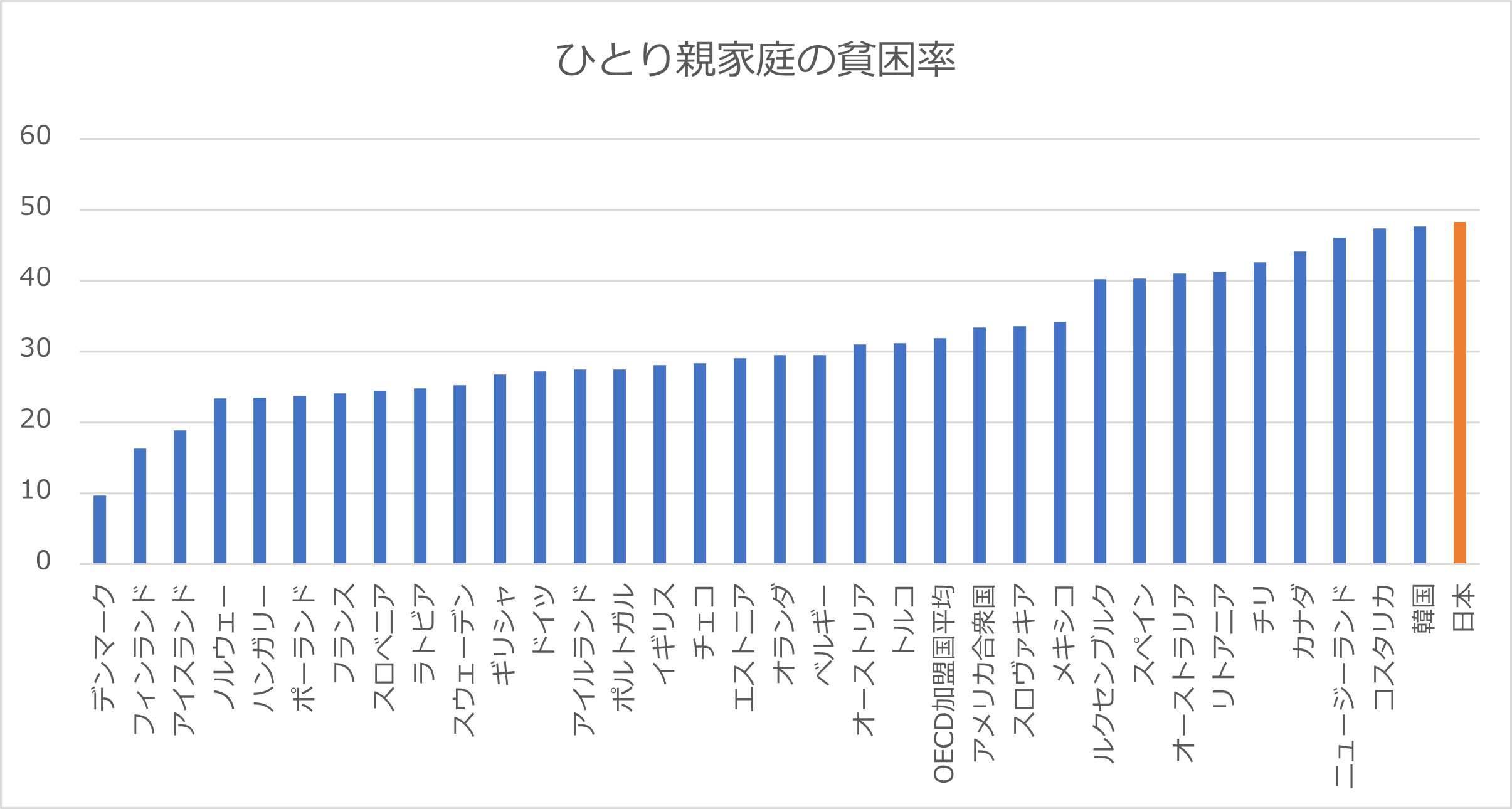

ひとり親の貧困率はOECD加盟国中ワースト1位です。

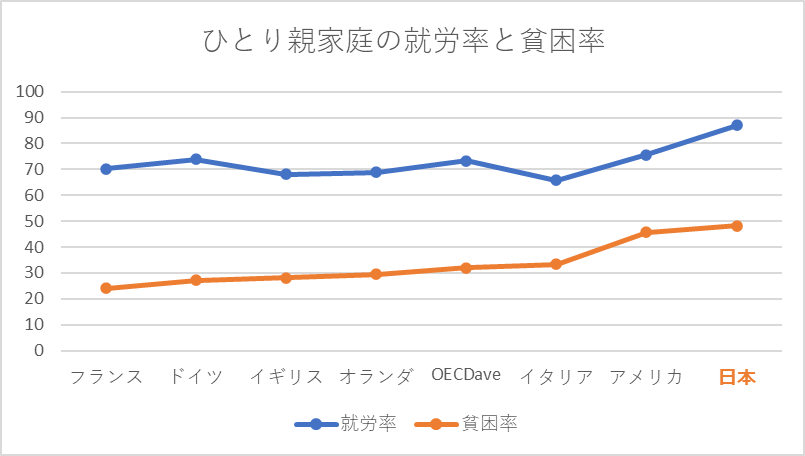

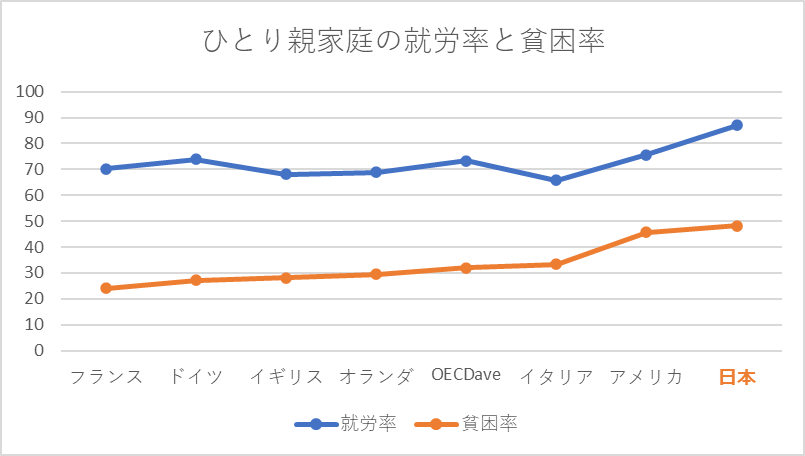

さらに、世界規模の課題について国際的な話し合いを行う場であるG7の、参加国7か国のうち、日本のひとり親世帯の就労率は圧倒的に高いのですが、同時に、貧困率も高いのです。

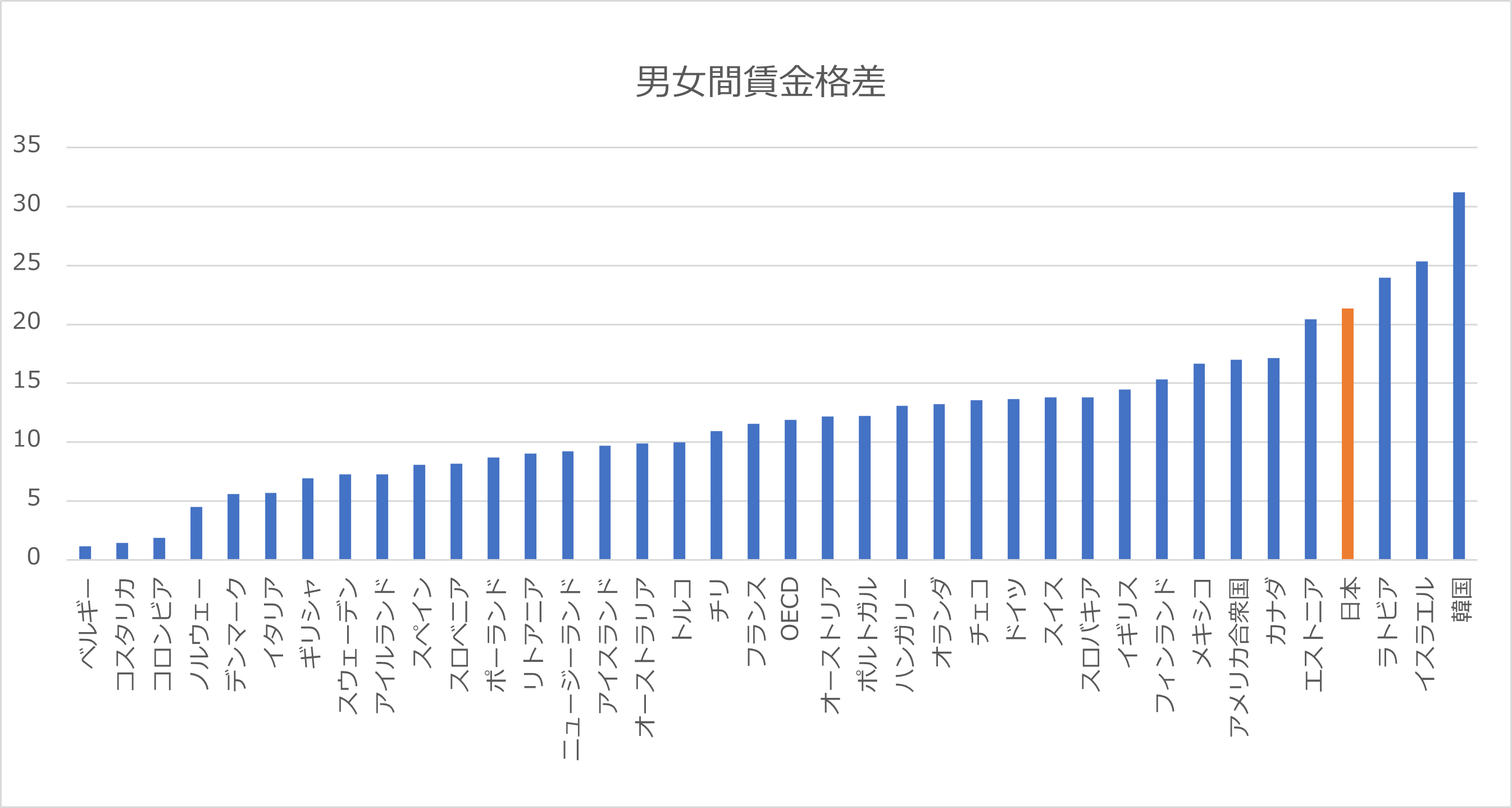

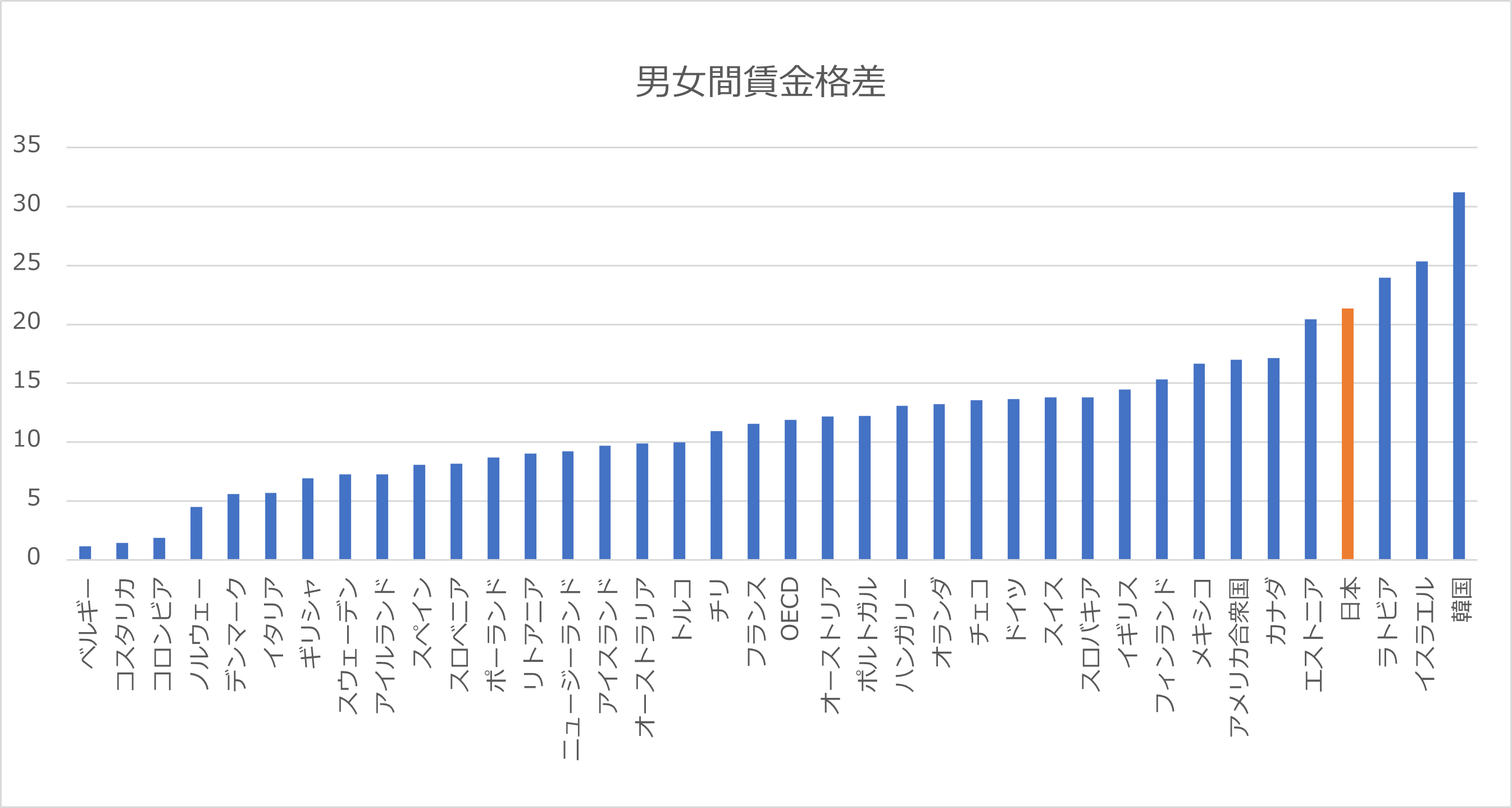

先に見たように日本のひとり親家庭は、約88%が母子家庭です。働いているにも関わらず貧困率が高いことは、男女雇用格差の問題と切り離せません。男性所得の中央値に対する男性と女性の所得中央値の差である「男女間賃金格差」は、OECD加盟国中ワースト4位です。

貧困家庭が直面する具体的な問題

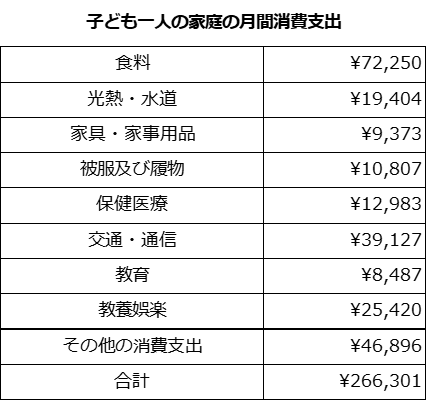

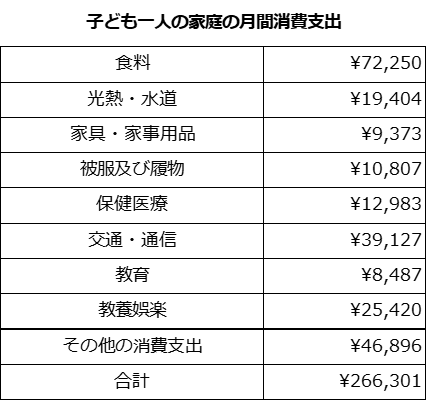

子ども一人の家庭では、平均して月間26万円の支出があります。(「2019年全国家計構造調査 家計収支に関する結果」)

年間だと、約310万円の支出です。賃貸の場合さらに、平均で月約5〜6万円の賃貸料もかかってきます。

では、年収300万円に満たない世帯はどのようにしてやりくりしているのでしょうか。年収が低い世帯ほど、家計における、食費・水道光熱費の占める割合が高くなり、教育・教養娯楽の割合が著しく低くなります。さらに、年収200万円未満の世帯は、食費が平均よりも月2万6千円低い状態です。切り詰めながら、なんとか食費や水道光熱費を捻出している状態であることが想像できます。

お金がないということは、単なる経済的な格差の問題にとどまりません。生活習慣が乱れたり、食生活が乱れたりすることで健康を損なうことも増えます。学習習慣が身につかないなどの理由で進学の機会を失いやすくなります。経験が不足するといったことにも繋がります。

健康格差

お菓子よりも野菜などのほうが身体には良いと思います。でも経済的にゆとりがない家庭は、ゆとりがある家庭よりも、肉・魚・野菜・果物・大豆の摂取量が減ってしまうようです。

一方、菓子や菓子パンを毎日食べる子は、生活にゆとりがない家庭に多く、乳幼児のうちにインスタント麺やカップ麺を食べたことがある子どもは、ゆとりがない家庭に多いそうです。(厚生労働省「平成27年乳幼児栄養調査」)

一見すると、菓子や菓子パンは嗜好品で、インスタント麺などは自炊よりも割高であることも多いと感じてしまう方もいらっしゃるかもしれません。しかし、お金のない中でなんとかおなか一杯に食べさせてあげたいと考えると、菓子パンなど一つでカロリーの高いものを優先してしまったり、ひとり親家庭で、親が働いている間に子どもが一人で食事を摂ることを考えると、やはりパンやインスタント麺などが手軽になってしまうことが想像できます。(参考:NHKスペシャル取材班『健康格差』,講談社新書,2017)

また、健康状態の調査においては、貧困世帯の親の29%は「普段の健康状態が悪い」と回答しており、貧困でない世帯の倍の比率であったそうです。(参考:相対的貧困世帯と親及び子の行動と意識 東京大学社会科学研究所教授 石田 浩)

参考にした論文では、子どもの健康状況は、貧困世帯と貧困でない世帯とで有意な差は見られなかったようですが、一緒に暮らす親の健康状態は、子どもにも何らかの影響があると思われます。

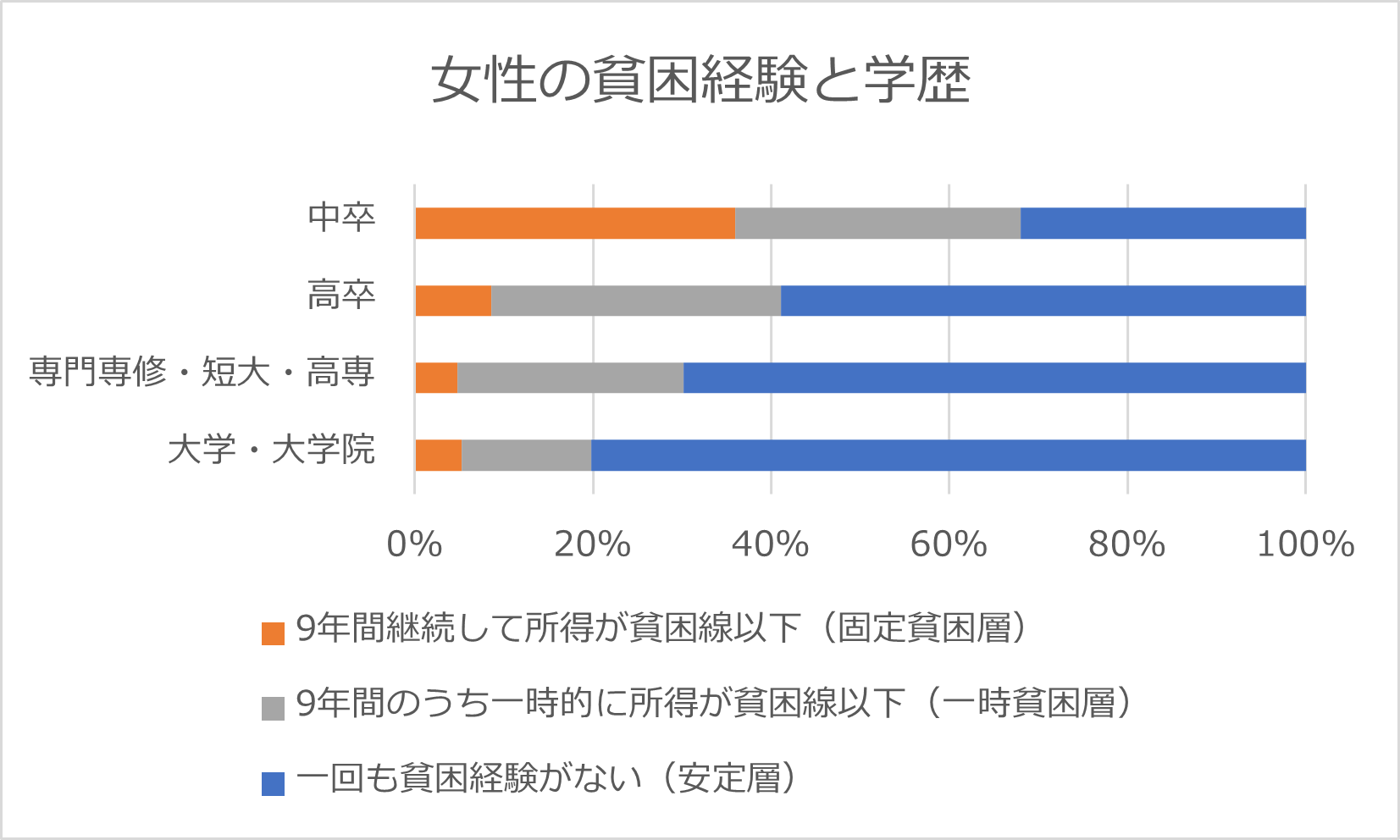

学歴格差

日本社会では、学歴が生涯年収に影響してしまいます。

貧困と学歴の関係が明確に示された調査もあります。1994年から2002年の9年間の間に、対象とした若年女性を追跡調査したところ、中卒では9年間継続して所得が貧困線以下の人が36%になりましたが、大卒・大学院卒では5.3%にとどまったそうです。(参考:阿部彩『子どもの貧困』岩波新書,2008 家計経済研究所の調査による)

出所:岩田正美,2007

また、子どもの学歴についての親の考え方も、世帯年収等によって違いが現れます。世帯年収が低い家庭の親ほど、子どもの進学は高校まで、と考える割合が高くなります。

親の学歴はそのまま収入の差にもつながることも多く、また子どもの学歴についての考え方等にも違いが現れ、子どもにも影響があるといえるでしょう。

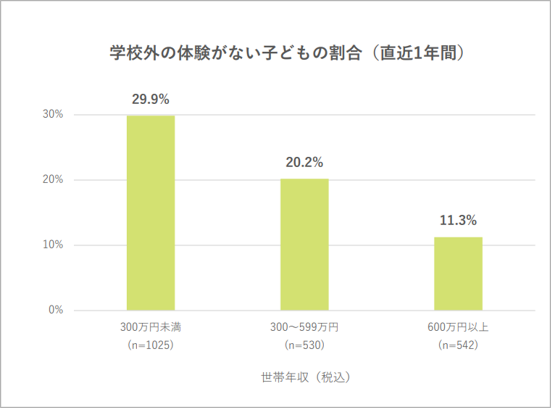

体験格差

経済的な格差は、スポーツや音楽、習字といった習い事など、スポーツや文化芸術活動、川遊びなどの自然体験、動物園や水族館に行くなどの文化的体験の格差にも繋がります。

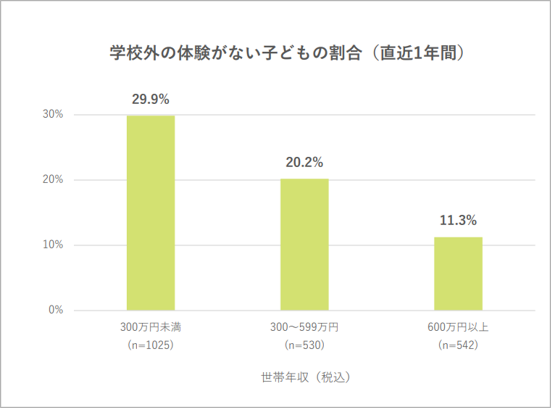

「子どもの「体験格差」実態調査 最終報告書」※4

子どもがやってみたいと思う学校外の体験を、経済的な理由でさせてあげられなかったと答えた親の割合も、世帯年収が低いほど多くなります。

このように、家庭の経済状況は、子どもの生活習慣や食生活、学習の機会、勉学以外の体験など、多角的に影響をします。結果として、貧困下で育った子どもたちは、進学の機会や就労の機会を失いやすく、貧困は世代を超えて連鎖してしまうのです。

※4:同調査では、世帯人数別の貧困線を勘案し、低所得世帯を世帯年収300万円未満と定義しています。

体験格差については、別の記事でもまとめていますので、ご覧ください。

NPOなどの支援団体が果たす役割

行政の公的なサービスは、決められた手続きに基づいて申請し、審査を経て初めて利用可能となります。申請そのものの難しさも問題視されていますし、審査も厳しいです。例えば、生活保護については捕捉率(本来生活保護を利用できる人に、制度が届けられている割合)という考え方がありますが、日本は20%未満で、欧米諸国は60%以上です。(参考『生活保護「改革」ここが焦点だ!』あけび書房 出所:日弁連パンフレット)日本は捕捉率が非常に低いのです。これは、制度があっても、必要な人にきちんと届いていない状況を示しています。

さらに、公的なサービスでは緊急性がある場合なども対応が難しい場合も多いです。個々人の抱える問題に個別に柔軟に対応することが難しいからこそ、インフォーマルな資源である民間のサービスなども大切になります。

NPOなどの支援団体は、行政の公的なサービスでは手が届かない部分を補いながら、貧困家庭を多角的に支える重要な存在と言えます。

健康・福祉支援、経済的支援、教育支援など、支援の形はさまざまです。具体的にどのようなNPOが、どのような取り組みを行っているのか見ていきましょう。

貧困家庭に対するNPOの取り組み

健康・福祉支援

行政の支援として、特定の疾病における医療費助成や、家庭で余っている食品を集めて、食品を必要としている人たちが住む地域の支援団体に届けるフードドライブ事業などがあります。

しかし、養育費未払いや、病気などで就業が難しいひとり親世帯は更に厳しい経済状況にあり、十分な支援が届いていません。

そうした生活困窮状態のひとり親や子どもを対象に、食を提供する団体を紹介します。

グッドネーバーズ・ジャパン:孤立しがちな”ひとり親家庭”へ、温かい食事を

低所得のひとり親家庭を対象に食品を配付することで、ひとり親家庭のを食事をサポートする取り組みを行なっているのがグッドネーバーズ・ジャパンです。

編集部オススメのポイント!

> 団体公式サイトで詳しくみる

寄付金控除の対象団体です

経済的支援

行政の支援には、所得に応じた児童手当や生活保護がありますが、児童手当は中学卒業までです。

経済的に困窮する高校生に継続的な給付金を提供する活動を紹介します。

セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン:「子ども給付金」で困難な状況にある子どもたちを支援

セーブ・ザ・チルドレンは、1919年に設立され100年以上の歴史を持つ、子ども支援専門の国際NGOです。

2016年から経済的に困難な状況にある子育て世帯への支援の一環として、東北における被災地や、その他災害の影響を受けた地域を中心に給付金事業を行ってきました。

2022年以降は対象地域を全国に広げ、特に疾病や障害、ヤングケアラー、また言語的障壁、仮放免や無国籍などといった経済的・生活上の困難がある世帯の子どもたちを対象に、卒業や新入学に関わる費用の負担が軽減できるよう実施しています。

編集部オススメのポイント!

> 団体公式サイトで詳しくみる

寄付金控除の対象団体です

教育支援

行政は低所得家庭の学生に奨学金や受験時の学習塾費用補助を提供していますが、多くの地域では塾や習い事は自費負担です。

これを補うために、寄付を原資に塾のクーポンを無償提供するNPOや、困難な家庭環境の子どもに居場所、食事、学習支援を提供する団体を紹介します。

チャンス・フォー・チルドレン:「塾や習い事に通えない」子どもたちに、スタディ・クーポンを届ける

「塾や習い事などの学校外の教育格差をなくしたい」と考え、教育支援に特化した「スタディクーポン」を発行しようと考えたのが公益社団法人チャンス・フォー・チルドレンです。

編集部オススメのポイント!

> 団体公式サイトで詳しくみる

寄付金控除の対象団体です

Learning for All :公民館や学童など地域と協力して「子どもの貧困」を解決する

認定NPO法人Learning for All は通常時から貧困家庭の子どもを対象に、学習支援や居場所支援など、世帯全体を総合的にサポートする活動を行なっています。

編集部オススメのポイント!

> 団体公式サイトで詳しくみる

寄付金控除の対象団体です

地域社会の支援

行政の支援だけでは生活が難しい家庭に向けて、無料または低価格で食事を提供し、子どもの居場所を作る子ども食堂や、無料または低価格で学習指導や学習場所を提供する活動を紹介します。

カタリバ:地域の方々と食卓を囲み、子どもたちに”安心”を届ける子ども食堂

子どもの貧困対策に力を入れている東京都足立区から、カタリバが事業を受託する形で、2016年8月にスタートしたのが「アダチベース」です。

アダチベースは、子ども食堂としての役割も含む、居場所支援の拠点です。

編集部オススメのポイント!

> 団体公式サイトで詳しくみる

寄付金控除の対象団体です

政策・施策

「子どもの貧困」問題を解決するため、総合的な対策を進める法律や、地方自治体による独自の支援策やプログラムが展開されています。

これらの取り組みを実践と政策提言で後押しするNPO団体の活動を紹介します。

フローレンス:ひとり親家庭が“貧困の連鎖”から抜け出すため、病児保育など支援

ひとり親家庭のために低価格で病児保育を提供することで、この貧困の連鎖から抜け出そうとしているのが「認定NPO法人フローレンス」です。

編集部オススメのポイント!

> 団体公式サイトで詳しくみる

寄付金控除の対象団体です

まとめ:あなたの寄付が社会を変える力になる

貧困家庭・困窮世帯が直面する課題は、公的支援だけでは解決しきれない部分が多くあります。

だからこそ、NPOなどの支援団体が、その隙間を埋める形で、健康・福祉支援、教育支援など、多方面から支援を行っています。

そして、こうしたNPOの活動を支えているのが、寄付という支援の力です。

少額の寄付でも、多くの支援が集まれば大きな力となって、「困窮している家庭に温かい食事を届ける」といった具体的な支援に繋がり、ひいては社会を変える原動力になります。

「どこに寄付すればいいかわからない」「少額でも意味があるのか不安」と感じていた方も、本記事で紹介した団体の活動を知ることで、共感できる支援の形を見つけていただけたのではないでしょうか。

あなたのご寄付が、貧困に苦しんでいる家庭に希望を届け、未来を支える力になります。 ぜひ、ご自身にできる形で支援を始めてみませんか?