寄付をする人であれば、自分が支払った寄付が本来の目的通りに使われているのか気になるのは、至極当然のことだと思います。

この記事では、どうすれば信頼できる寄付先を見つけることができるのかを解説します。

目次

寄付を100%現地の活動に充てると表明している団体

寄付金を全額、受益者のために使うと公言している事例を2つご紹介します。

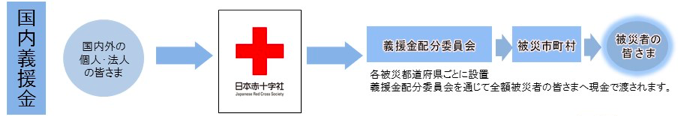

事例1:国内で被災した方への義援金(日本赤十字社)

義援金は厳密には寄付と異なりますが、日本赤十字社の国内義援金は、間接経費がかからないそうです。

日本赤十字社にお寄せいただいた「義援金」は、被災県に設置される義援金配分委員会に全額送金され、同委員会で定める配分基準に従って被災者へ届けられます。

日本赤十字社HP

義援金は、国や自治体が行う復旧事業や日赤の災害救護活動などに使われることは一切ありません。

災害が起きた時に募金をしようと思い立っても、どこに寄付をすればいいのか、迷われる方は多いのではないでしょうか。

「日本赤十字社の国内義援金」と頭の片隅に覚えておくと、いざという時に役に立つかもしれません。

事例2:発展途上国の子どもたちに教育の機会を(スクール・エイド・ジャパン)

公益財団法人スクール・エイド・ジャパンは「一人でも多くの子どもたちに人間性向上のため教育機会と教育環境を提供すること」を目的とした、教育支援団体です。

同団体HPより引用

寄付金はカンボジアとバングラデシュで、学校や孤児院の建設・運営、子どもたちの給食の提供などに使われます。

寄附金・会費は、全額現地の支援費に使います。

スクール・エイド・ジャパンHP

School Aid Japanでは、皆様からいただいた寄附金・会費は「全額、現地の支援費に使う」ことを原則として活動しています。

皆様の寄附金・会費が、全額現地の支援費に使われることによって、現地の「現実が変わった」ことを確認できる支援にしています。

孤児院用、就学支援用、学校運営用などと、使い道を指定して寄付することもできます。「途上国の子どもたちに教育を届けたい」という理念に共感された方は、団体HPもご参考になさってください。

経費の削減はもちろん大事、でもそれだけでは判断できません

寄付者からすれば、自分が拠出した寄付は1円でも多く現地に届けてほしいと願うのは、当然の感覚です。

もちろん、無駄な経費は削減すべきですし、団体側も本来の目的通りに寄付を使うに越したことはありません。

寄付者の方から、よく頂く質問でもある「人件費」と「広報費」について、解説します。

NPOのスタッフがお給料をもらっていいの?

営利企業とNPOで、活動によって得た収益を配当のように分配できるか否か、という違いはあるものの、NPOも営利企業と同じようにお給料は受け取れます。

あくまで法人格は目的を達成するための乗り物にすぎません。

志のある方々を、あなたが寄付によって支える。

彼らが、子どもたちや困っている方々など、活動の受益者をサポートする。

そういった素敵な応援の循環が起こるための、”一番初めの起点”として人件費を捉えると、嬉しい気持ちで寄付もできるはずです。

募金を集めるのに募金を使うのはどうなの?

確かに広報にかけたお金以上に寄付を多く集められなければ非難されても仕方がないかもしれません。

しかし営利企業が広告を打つのと同じように、NPOも広告に投資することで効果的に寄付を集めることに繋がり、結果的に受益者の課題も早く解決に向かいます。

新たにもたらされた寄付収入によって、被災地や貧困に苦しむ子ども達に「勉強する機会」を提供できましたし、それだけでなく嬉しかったのが広告を通じて私たちの活動を知り、仲間になってくださった支援者の方々と出会えたことでした。

活動の持続可能性という観点からも、寄付は100%現地の支援活動に送るべき、という考え方は個人的に賛同できません。

寄付をする際は、その団体の活動全体やスタッフさんも包括して応援する、という意識を持ちたいですね。

「信頼できる団体」と「寄付してはいけない団体」の見分け方

もしあなたが「寄付金を100%現地で活用する団体」以上に、「寄付金を有効に役立ててくれる団体」を探しているのなら、何を基準に選べばいいのでしょうか?

企業の良し悪しを判断する材料として、一般的に「ひと・もの・お金」の3つが大切と言われます。

寄付先としてNPOを判断する上で、これらを適切な言葉に言い換えると「職員・活動・会計」になります。

これらを踏まえて「信頼できる団体」と「寄付してはいけない団体」を見分けるポイントを紹介します。

ポイント1:財務情報を公開しているか?

言い換えれば、決算情報を公開していない団体は、透明性という観点から、疑問符を付けざるをえないでしょう。

寄付したお金がきちんと活用しているか?をチェックしてみましょう。

チェックするポイントは、活動内容によっても異なりますが、一般的には「事業費」と「管理費」の比率をみます。

(以下の区分は、 「NPO法人会計基準協議会」WEBサイトより)

- 事業費:目的とする事業を行うために直接要する人件費やその他の経費

(例)ある事業を遂行するために支出した人件費、Tシャツ等の売上原価(仕入れや製作費) - 管理費:各種の事業を管理するための費用

(例)総会及び理事会の開催運営費、管理部門に係る役職員の人件費

もちろん最終的には「寄付が何に使われたか?」より「どれだけ役に立ったか?」で評価すべきなので、「管理費の比率が低ければ低い方が良い」といった考え方に個人的には賛同しません。

ですが、「管理費の比率が高すぎる」「そもそも収支報告を公開していない」など、寄付してはいけない団体を見分けるには有効でしょう。

ポイント2:スタッフの「顔が見える」か?

スタッフ、なかでも理事や職員(特に代表や事務局長など経営層)の「顔が見える」か?を確かめてみましょう。

逆に、理事や事務局長など経営層さえも、名前や写真などが載っていない団体は、「後ろめたいことがあって隠れている」と捉えられてもおかしくありません。

ちなみに株式会社でも、「顔が見える」は株価とも相関するという傾向が判明したそう。

日本の株式時価総額の上位200社について、ウェブサイトに社長と役員の写真が載っている会社と、社長だけの会社、両方とも載っていない会社を過去に調べたことがありました。すると業種に関係なく、株価は写真があるほど高くなる傾向があった

(「社長の写真でわかる意外な投資の法則(藤野英人)」 より)

ポイント3:法人格は?

その団体の正式名称を調べて、どのような法人格をもっているか?をチェックしてみましょう。

また法人登記をしても、一般的な「NPO法人」は認証制度を取っているので、簡単に言えば提出した書類に不備がなければ法人の設立自体はできます。

したがって、「NPO法人」と名乗っていても、きちんと活動していなかったり、なかには反社会的活動の隠れ蓑に使われている場合すらあるみたいです。

一方「認定NPO法人」となると、話は別です。

認定NPO法人に寄付をすると税制優遇の対象になるのは、このような理由からです。

「社団法人」や「財団法人」についても、基本的な違いは同様に考えてよいでしょう。

- 一般財団法人・一般社団法人:事業の公益性の有無にかかわらず、準則主義(登記)により簡便に法人格を取得できる一般的な法人制度

- 公益財団法人・公益社団法人:民間有識者からなる第三者委員会による公益性の審査(公益目的事業を行うことを主たる目的とすること等)を経て、行政庁(内閣府又は都道府県)から公益認定を受ける

しかし、認定NPO法人や公益法人の方が、より適切に寄付金を管理をしている傾向があると推測しやすいでしょう。

ポイント4:協働先の企業・団体は?

どのような会社や団体と一緒に活動しているのか?を調べてみましょう。

- 行政との連携

- 企業・財団からの支援・協働

- 表彰歴

- 個人寄付者数

などが、(ポイント1と同じように)WEBサイトの「団体概要」や「○○(団体名)について」といったカテゴリに見つかることが多いはずです。

もちろん「大手企業から支援を受けている」といっただけで、信頼できる活動をしているかは判定できません。

(私がNPO法人に在籍していたとき、何社か大手企業さんに初めてご支援いただいた時には、書類の提出や質問への回答など、毎回やりとりが大変でした。)

社会的に信頼されている団体と協働しているか?たくさんの個人から応援されているか?などをチェックしてみましょう。

ポイント5:活動報告を定期的にされているか?

ブログやニュースなどのコーナーを調べてみて、「月1回以上」など定期的に更新があるか?をチェックしましょう。

きちんと活動できていない団体は、ボロが出てしまいます。

また、「現場で手が回らないので、情報発信に時間がとれない」というケースもあります。

ただし、定期的に活動を報告している団体については、「情報公開を重視している」「支援者を大事にしている」「活動が、関係者の理解を得られている」(自信を持って発信できる)などの傾向と相関しやすいと感じています。

ポイント6:メディアに掲載されているか?

寄付先を選ぶ際に、団体がメディアで取り上げられているかどうかも一つの判断材料となります。メディアに取り上げられる団体は、その活動が社会的に認められており、一定の信頼性があることが伺えます。

新聞、テレビ、雑誌、またはオンラインメディアで紹介されている団体は、取材を受ける際にその活動や成果が公に検証されていることが多く、透明性の高い団体であることが期待できます。

一方で、全くメディアで取り上げられていない団体の場合、その活動が公に認知されておらず、信頼性が確認しにくいケースもあります。もちろん、全ての団体がメディアに露出しているわけではありませんが、少なくともある程度の公共の場での認知や信頼が得られている団体を選ぶことで、寄付金の使い道が確実であると感じられるでしょう。

また、信頼性の高いメディアに取り上げられている場合、その団体が公的な機関や他の団体からも評価されていることが多いため、こうした情報を参考にすることで、寄付先として適切かどうかをより慎重に判断できます。

私が信頼している寄付先を、分野別にご紹介します

最後に、具体的にどのNPO・NGOに寄付すればよいのかについて、私自身も毎月寄付していて、信頼している団体をご紹介させていただきます。

ぜひ寄付先の候補として、チェックしてみてください。

途上国の人びとを支援する、おすすめの寄付先2団体

ロシナンテス:水と医療が届かない地域で失われる命を救う

認定NPO法人ロシナンテスは、アフリカに安全な水と医療を届ける、日本発祥の国際協力団体です。

| 活動内容 | 医療が整っていない村への巡回診療や、給水所・診療所の建設など |

| 活動地域 | スーダン・ザンビアなど |

| 支援対象 | 乳幼児とその母親・地域の村人など |

| 寄付の使途 | 衛生知識を学ぶ講習や、医療施設の整備にかかる費用等 |

| 運営団体 | 認定NPO法人ロシナンテス |

ロシナンテスは、きれいで安全な水を提供することは、病気を予防するための一番の近道だと考えています。

安全な水で病気そのものの数を減らしたうえで、かかってしまった病気をしっかり治療する。この方法で良い循環を生み出し、目の前で失われる命を減らそうとしています。

編集部オススメのポイント!

> 団体公式サイトで詳しくみる

寄付金控除の対象団体です

ユニセフ:食料や栄養が足りていれば、「助かるはず」の幼い命を守る

世界では5歳の誕生日を迎えられずに亡くなる子どもが後を断ちません。

この課題を解決すべく、活動を行なっているのがユニセフです。

もう何日も食事らしい食事をとれず、下痢も続いて日に日に衰弱が進んでいました。

体重計が指した数字は4.2kg。

本来あるべき体重の約半分です。

日本ユニセフ協会HP

お腹を空かせて命を落とす子どもがいる、想像するだけでも心が痛みますね。

こうした子どもたちに、ユニセフは様々な栄養支援を行なっています。

ユニセフによる栄養支援の一例

- 治療食や医薬品の提供

- 定期的な発育観察や栄養指導

- 予防接種デーを利用したビタミンAの投与

- 安全な水や衛生施設の提供・設置

(出典:日本ユニセフ協会HP)

それでも支援を必要としている子どもたち全員が助かっている訳ではなく、今も世界中の子どもたちが重度の急性栄養不良に苦しめられています。

| 活動内容 | 医療・保健・衛生・教育など多岐に渡る |

| 活動地域 | ガーナ、パキスタン、バングラデシュなど世界190ヶ国 |

| 支援対象 | 貧困・紛争・緊急支援が必要な国に住む子どもたち |

| 寄付の使途 | ワクチン・医療器具・研修実施費用など |

| 運営団体 | 公益財団法人日本ユニセフ協会(日本窓口) |

ユニセフの支援活動は、民間からの寄付が支えています。

「ユニセフ・マンスリーサポート・プログラム」では、毎月任意の金額を口座引き落とし、もしくはカード引き落としで寄付することができます。

編集部オススメのポイント!

そしてユニセフによって集められた寄付金の80%以上が世界の子どもたちに届き、直接的な支援活動に使われているとのこと。

活動に共感された方は、ぜひ団体HPもご覧になってください。

> 団体公式サイトで詳しくみる

寄付金控除の対象団体です

日本国内の子どもを支援する、おすすめの寄付先2団体

カタリバ:貧困や被災などに苦しむ子どもたちに、教育の機会を

「勉強したいのに、できない・・・」

生まれ育った家庭や地域のために、苦しい思いをしている子どもたちが、この日本にもいることをご存知ですか?

日本全体で、子どもたちの9人に1人が「貧困」。

ひとり親家庭では、2人に1人に及ぶそうです。

※厚生労働省「令和4年国民生活基礎調査」より

「母子家庭のため、進学をあきらめた・・」「アルバイトに追われ、高校を中退してしまう」

そんな子供たちも含めて、小学生から高校生まで学習サポートや心のケアを行うのが、認定NPO法人カタリバです。

「勉強する機会を奪われた子どもたちを、サポートしたい!」そんな想いのもと、私たちが始めたのが無料の放課後教室です。(中略)

日本中の子ども達が、生まれ育った環境や家庭などの格差によって、夢や可能性を閉ざされてしまうことが決してないように、活動しています。カタリバ HP

2000年に活動をスタートして、高校生のキャリア学習支援など行なっていたカタリバですが、子どもたちの学習サポートをはじめたのは、東日本大震災がきっかけだったそう。

岩手県や宮城県など被災地で、仮設住宅に住むなど十分な学習環境がない子供たちに、放課後学校を開いてきました。

現在では、東京都足立区や熊本地震の被災地などにも活動が広がっています。

| 活動内容 | 安心できる居場所の提供、学習支援、食事支援、災害時の居場所の提供や学習支援、探究学習の実践支援など |

| 活動地域 | オンライン(全国)、岩手県、宮城県、福島県、東京都、島根県に加え、各地域団体を後方支援 |

| 支援対象 | 主に日本の小学生〜高校生など |

| 寄付の使途 | 人件費、教材・備品・消耗品費、移動・交通費など |

| 運営団体 | 認定NPO法人カタリバ |

日本中の子どもたちが、生まれ育った環境や家庭などの格差によって、夢や可能性を閉ざされてしまうことが決してないように、活動しているそうです。

編集部オススメのポイント!

全国の子どもたちに支援を広げるため、特に募集しているのが、月1,000円から応援するサポーター会員。

「教育に課題意識を抱いてきた」「子供たちの夢を応援したい」といった方は、サイトをご覧になってみてください。

> 団体公式サイトで詳しくみる

寄付金控除の対象団体です

グッドネーバーズ・ジャパン:孤立しがちな”ひとり親家庭”へ、温かい食事を

認定NPO法人グッドネーバーズ・ジャパンは、低所得のひとり親世帯で生活する子どもたちを対象に、定期的に食品を無料で配付する「グッドごはん」という活動を行っています。

グッドごはんによって、子どもは生まれた家庭の状況にかかわらず、お腹いっぱい食べることができます。

以前は食費節約のために美紀さんだけが食事を抜くこともあり、そんなときに、葵ちゃんからこう聞かれたそうです。

グッドネーバーズ・ジャパン HP

『ママ、どうしてご飯たべないの?』

食品を受け取るようになってから、母娘はいつも一緒に食事をとれるようになりました。

このように、社会的に孤立しがちなシングルマザーを助けることができます。

食品の配付は、家計の支援にとどまらない、精神的な繋がりを生み出します。

| 活動内容 | 低所得のひとり親家庭に食料を届ける |

| 活動地域 | 東京都・神奈川県・大阪府・佐賀県周辺など |

| 支援対象 | 経済的に困窮しているひとり親と子ども |

| 寄付の使途 | 食品の調達、食品を保存する設備費や輸送費、人件費など |

| 運営団体 | 認定NPO法人グッドネーバーズ・ジャパン |

私自身グッドネーバーズ・ジャパンのことは以前から知っていたのですが、実際にボランティアに参加させていただいた際に信頼できると感じ、毎月の寄付をスタートしました。

編集部オススメのポイント!

社会の仕組みを変えるような川上の支援ばかりに注目が集まりがちですが、グッドごはんのように目の前で困っている人を助ける活動は、とても本質的だと感じました。

「いま、目の前で困っている親子を助けたい」「お腹を空かせている子どものために行動したい」といった方は、ぜひサイトで詳しくご覧になってみてください。

> 団体公式サイトで詳しくみる

寄付金控除の対象団体です

よくある質問

寄付先のおすすめや団体への寄付について、よくある質問をまとめました。

どのような基準で寄付先を選べばいいですか?

寄付先は、団体の透明性、実績、活動内容が明確で、自分の価値観や支援したい分野と一致している団体を選びましょう。公式サイトや認定NPOの情報を確認するのも有効です。

寄付したお金はどのように使われますか?

寄付金は主に活動資金や運営費として使われますが、団体によって具体的な用途は異なります。団体の年次報告書や会計報告書を確認すると良いでしょう。

寄付した金額は税制上の優遇を受けられますか?

税金控除の対象となる寄附金について、公益社団法人および公益財団法人、社会福祉法人、認定NPO法人などに寄付を行うと、税金控除の対象となります。「控除の対象となる寄附金」については国税庁のHPに記載されています。

NPO法人に関しては、そのすべてが対象となるわけではなく、所轄庁の認定を受けた認定NPO法人(または特例認定NPO法人)が対象となります。認定NPO法人は「内閣府NPOホームページ」で検索可能です。

毎月の継続寄付と一度きりの寄付の違いは何ですか?

毎月の寄付には、団体にとって大きなメリットがあります。入金タイミングや金額が予測できるため、長期的な活動計画を立てやすくなる点です。また、使途が固定されない寄付であれば、その時点で最も必要な用途に活用できるため、柔軟性が高いという特徴もあります。

したがって、少額であっても毎月継続する寄付は、安定した支援につながり、大きな効果が期待されます。

寄付先の団体の信頼性はどう確認できますか?

一般的に、企業の良し悪しを判断する材料として「ひと・もの・お金」の3つが大切と言われます。NPOでは、それは「ひと・活動・お金」です。

さらに寄付先として判断する上で、「ひと・活動・お金」を適切な言葉に言い換えると、「職員・活動・会計」です。

- 職員の顔が見えるか?

- 活動によって問題を解決しているか?

- 透明性の高い会計報告を行っているか?

支援を迷っている団体があれば、是非参考にしてください。

寄付をやめたいときはどうすればいいですか?

寄付をやめたい場合は、団体に直接連絡し、停止手続きを行います。通常、公式サイトに設置されているフォームやメールアドレスから解約手続きできます。

物品寄付やボランティアも支援として有効ですか?

はい、有効です。物品寄付やボランティア活動は、団体の運営や支援活動を物資面や人的サポートで助けることができます。団体のニーズに合った形で支援を選びましょう。

まとめ:あなたの想いに合った寄付先を見つけよう

寄付にはさまざまな方法があり、支援したい社会課題や団体の活動内容によって選択肢が広がります。本記事では、国内外のNPO・NGOの特徴や、寄付の際にチェックすべきポイントを紹介しました。

改めておすすめの団体をまとめましたので、ぜひ参考にしてください。

| 団体名 | 編集部オススメのポイント |

| ロシナンテス | ① 日本人医師が立ち上げた、日本発祥の団体 ② 川原さん自ら寄付者向けに活動を報告 |

| ユニセフ | ①すべての子どもの命と権利を守るため、 約190の国と地域で活動 ②月2,000円の支援を1年間続けると、栄養治療食720袋が届けられ、栄養不良の子ども5人を助けることができる |

| カタリバ | ① 10代を対象としたキャリア教育で、子どもの意欲と創造性を引き出し、育む ② 創業者とスタッフの皆様の情熱が共感を呼び、3万人以上の支援者が活動を支えている |

| グッドネーバーズ ・ジャパン | ① ひとり親家庭との密なコミュニケーション ② 貧困対策事業と合わせてアドボカシー活動も行う |

寄付は、継続することでより大きなインパクトを生み出せます。無理のない範囲で、自分にできる支援を考えてみましょう。