【2025/11/17 更新】

「寄付を始めてみたいけど、どうすればいいのかわからない」

「どんな団体を選べばいいの?」

「寄付を通じてどんな変化があるのだろう?」

そんな疑問をお持ちの方へ、寄付先の選び方から寄付の方法、寄付後の体験までをしっかりサポートするガイドをお届けします。

寄付は、誰もが社会課題の解決に参加できる身近な行動です。しかし、いざ始めようと思うと、理由や方法、選択肢に迷うこともあるのではないでしょうか。

この記事では、

- なぜ寄付をするのか?独自インタビューから考える6つの理由

- どこに寄付すれば良い?自分にあった寄付先の選び方

- どのような寄付がある?さまざまな寄付の方法

- 寄付したらどうなる?報告書や寄付のメリット

- 寄付ナビがおすすめする寄付先5選

を具体的にご紹介します。

この記事を読むことで、寄付についての理解が深まり、あなたにぴったりの寄付の方法や団体が見つかるはずです。ぜひ最後までご覧ください。

目次

なぜ寄付をするのか?

寄付をする理由は人それぞれですが、その背景には社会や個人への思いやり、責任感、さらには未来をより良くしたいという願いがあります。

このセクションでは、寄付をする6つの主な理由について詳しく解説します。

それぞれの理由に基づき、実際の寄付体験を紹介した「寄付ナビ」の記事も引用しながら、寄付の魅力や意義をお伝えします。

理由1:社会貢献のため

寄付は、自分の力で少しでも社会を良くしたいという気持ちを形にできる方法のひとつです。誰かの役に立ちたいという思いが、地域や世界の未来を支える一歩になります。

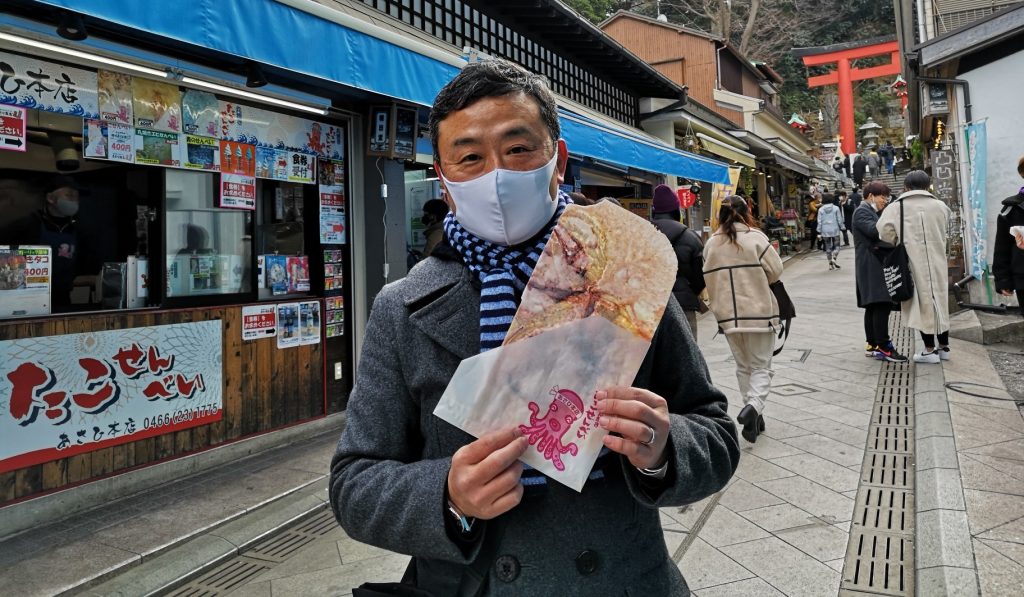

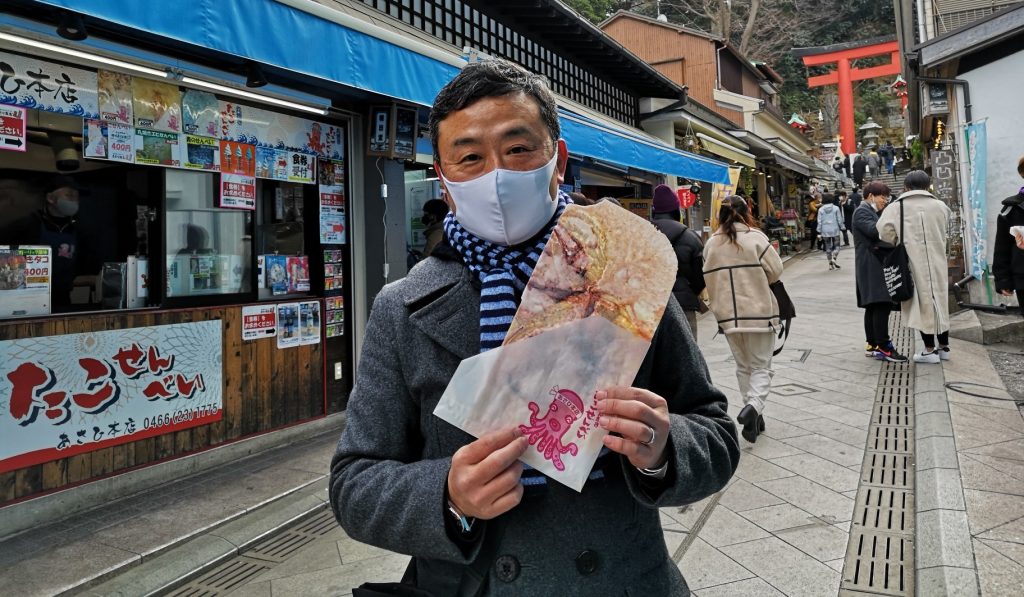

以下記事では、毎月8つものNPOに寄付を続けている下山さんの体験をインタビューを通じて紹介しています。

下山さんは、寄付先を選ぶ際に「どんな成果が生まれているか」を大切にしていて、寄付を通じて社会に貢献している実感を得ているそうです。

また、自分自身の価値観が広がり、生活がより豊かに感じられると語っています。

寄付を始めることで、社会への貢献だけでなく、自分自身の気持ちにも温かい変化が訪れるかもしれません。

理由2:特定の社会課題を解決したい

寄付は、自分が心を動かされた社会課題に対して、具体的な行動を起こす手段です。

「この問題をどうにかしたい」と感じた瞬間が、寄付を始めるきっかけになることもあります。

寄付体験者として寄付ナビがインタビューした別府さんは、かものはしプロジェクトのサポーター会員です。

別府さんが寄付を始めた決め手は、「子どもたちを支援したい」という強い思いでした。特に、高校生の娘を持つ親として、娘と同じくらいの年齢の子どもたちが人身売買の被害に遭っている現状を知り、「何とかしたい」「私も支援したい」と感じたことが寄付のきっかけだったそうです。

さらに、かものはしプロジェクトの活動内容や、寄付金がどのように使われているかを透明性の高い報告書で知ることで、支援の意義を深く実感し、継続的な寄付を続ける決意を固めました。

「子どもたちを守りたい、明るい未来を届けたい」という思いが、別府さんにとって寄付を続ける大きな原動力となっています。

理由3:団体や活動に共感した

寄付を始める大きなきっかけの一つが、団体やその活動への共感です。

活動内容や理念に共鳴し、「この団体を応援したい」という気持ちから寄付を決断する方が多くいます。

インタビューで紹介している神田さんは、会社の退職を機にグッドネーバーズ・ジャパンの国内子どもスポンサーを始めました。

神田さんは以前、子どもたちへの教育事業を幅広く展開する企業で働いており、子どもの教育問題に日常的に触れていました。

その経験から、グッドネーバーズ・ジャパンの活動にすぐに共感し、寄付を始めたそうです。さらに、寄付の決め手となったのは、「食べられない子どもがいる」という現実でした。「食べること」は生活の基盤であり、それを満たす環境がなければ子どもたちの未来を奪ってしまうと感じたとのことです。

その思いから、「大人である自分たちが何とかしなければならない」と考え、寄付を通じて子どもたちの支援を続けることを決意しました。

団体や活動への共感は、寄付を長く続ける原動力となります。

理由4:自分が直接支援ができないから

寄付は、時間や能力的な制約があって直接的な支援が難しい場合でも、自分の代わりに支援を実現する手段となります。特に、国境を越えた支援においては寄付が非常に有効です。

インタビューで紹介している大柿さんは、ワールド・ビジョン・ジャパンのチャイルド・スポンサーを10年以上続けています。

寄付を始める決め手となったのは、カンボジア旅行で目にした子どもたちの生活でした。現地の厳しい状況を知り、「自分にも何かできないか」と考えたそうです。

しかし、日本での仕事や語学への不安から直接支援は難しいと感じ、すぐに支援を実現できる寄付を選びました。

寄付は、直接行動できなくても、思いを形にして誰かを支える方法の一つです。

理由5:感謝や恩返しのため

寄付は、自分が受けた恩を社会に返す手段として考えられることもあります。過去の経験や支えへの感謝から、「今度は自分が誰かを支えたい」という思いを寄付で形にする方もいます。

インタビューで紹介している橋田さんは、地元高知で若者支援を行っている「NPO法人ひとまき」のサポーターとして毎月の寄付をされています。

以前の職場では、病児保育の利用会員担当や特別養子縁組の立ち上げなどを通じて、社会に貢献する仕事を任されてきました。

しかし、社歴が長くなるにつれて、「このままでいいのかな」という疑問を抱くようになり、自らの可能性を広げるために独立を決意したそうです。

独立を機に、「自分も社会に還元することを意識するようになった」と語り、現在は寄付を通じて若い世代を応援することに力を入れています。

「これからの未来を作る若者たちを支えたい」という思いが、寄付を続ける原動力となっています。

理由6:節税のため

寄付には、税金を減らすことができる「寄附金控除」というメリットがあります。節税を目的として寄付を始める方も多く、その仕組みを知ることで、より効果的に社会貢献が可能になります。

対象となる寄付は、自治体へのふるさと納税や、認定NPO法人などへの寄付が含まれます。これらの寄付を行うと、所得税や住民税の控除が受けられ、負担を軽減しながら社会に貢献することができます。

詳しくは以下の記事でも紹介しているので、ご覧ください。

このように、寄付をする理由は人それぞれです。

社会貢献や特定の課題解決、感謝の気持ちなど、さまざまな思いが寄付のきっかけとなります。

また、自己表現や倫理観といった個人的な価値観がモチベーションになることもあります。

初めての寄付を始めるには?3つのステップでわかる寄付ガイド

「寄付を始めたいけれど、どこに寄付をすればいいのかわからない」「どんなポイントに注意すればいい?」そんな疑問をお持ちではありませんか?

寄付をする際には、いくつかのポイントを押さえて考えることが大切です。

このセクションでは、初めて寄付を考える方のために、寄付先の選び方、寄付の方法、寄付後に得られる体験やメリットについて、実際の寄付の手順を想定した3つのステップでわかりやすく解説します。

ステップ1:信頼できる寄付先の選び方

寄付を検討する際、多くの方が「信頼できる団体に寄付したい」と考えるのではないでしょうか。

寄付ガイドの最初のステップでは、以下のポイントを押さえながら「信頼できる寄付先の選び方」を解説します。

- 信頼できるかどうかを見極めるための3つのチェックポイント

- 寄付の使途について

- 寄付が使われるタイミングについて

信頼できるかどうかを見極めるための3つのチェックポイント

寄付の基本的な意味を理解した次のステップは、自分の支援が本当に必要とされている活動や団体などの寄付先を見つけることです。

このセクションでは、寄付先を選ぶ際に、その団体が信頼できるかどうかを見極めるための3つのチェックポイントを紹介します。

企業の良し悪しを判断する材料として、一般的に「ひと・もの・お金」の3つが大切と言われます。

NPOでは、それは「ひと・活動・お金」です。

企業で言うところの”もの”、すなわち”商品”は、NPOがどのようなアプローチで問題を解決しようとしているのか、つまり活動の内容です。

その活動内容に賛同することが、まさしく、寄付を通じた応援と言えると思います。

さらに寄付先として判断する上で、「ひと・活動・お金」を適切な言葉に言い換えると、「職員・活動・会計」です。

以下に、それぞれについて解説します。

職員の顔が見えるか?

NPOの活動には、代表をはじめ、理事や職員、インターンやボランティアなど、多様なスタッフが関わっています。

団体の公式サイトで職員の顔を出していることは、活動に自信がある証拠です。

「自分のお金を誰に託すのか?」を知ることで、より安心して寄付を続けることができます。

その上で、職員数やボランティアの人数など、関わっている人の数も確認できると、なお良いと思います。

- 職員の顔:携わっている人の顔が見えるか。「自分のお金を誰に託すのか」を知ることが重要。

- 職員数:どれくらいの人が関わっているか。人数が多ければいいわけではありません。

あなたと似たような想いを持って活動しているスタッフがいる団体なら、それはあなたの価値観とマッチする団体かもしれません。

活動によって問題を解決しているか?

同じ社会問題に取り組んだとしても、解決するアプローチは団体によって、実にさまざまです。

例えば「子どもの貧困」と一口に言っても、

- 学習支援を通じて、子どもの学力向上に資する

- 食品配付を通じて、健康や栄養状態を改善する

- 相談窓口を通じて、虐待や暴力などを予防する

というように、団体によって活動の領域は異なります。

そもそもNPOが取り組んでいる問題は、すぐに解決には至らず、長い時間がかかることが多いです。

寄付先として検討している団体の支援アプローチは本質的に問題を解決し得るのか、またそのアプローチに共感するかどうか、などを見ると良いでしょう。

- 支援アプローチ:問題を解決、もしくは改善する活動を行っているか。

- 活動の実績:活動によって、しっかりと実績や成果を上げているか。

そうした活動の進捗を定期的に報告するプログラムが整っている団体であれば、自らのお金がどのように活用されたかの理解が進み、寄付をするモチベーションが増します。

透明性の高い会計報告を行っているか?

ほとんどのNPOは、会計報告を公式サイトで公開しています。

逆に会計報告を公開していない団体は、資金を不正に利用しているのではないかと、寄付者から疑問を持たれても仕方がないでしょう。

団体の公式サイトを確認すると「会計報告」や「年次報告」といった形で、会計や財務に関する情報を公開していることが多いので、チェックしてみましょう。

支出の内訳を、例えば事業費80%・管理費20%としている団体であれば、「1,000円寄付したら、おおよそ800円が直接的な活動に、200円が活動を継続していくために必要な費用に変わるんだ」と目安をつけることもできます。

- 会計報告:透明性の高い報告を行っているか。

- 寄付の使い道:納得できるお金の使い方をしているか。

さらに、監査法人や公認会計士による監査を受けていることを確認できれば、より信用度は高まると思います。

詳細はこちらの記事もご覧ください。

どんな活動の何のため寄付が使われているの?

次に、その寄付金がどのように使われているのかを知ることも大切です。

寄付先の活動内容や寄付金の具体的な使途を理解することで、自分の支援がどのように役立っているのかをイメージしやすくなります。

子どもの貧困|カタリバ

2001年創業で20年以上の活動実績を誇るカタリバは、全国に6つの拠点を構え、家庭環境や災害によって困難を抱えている10代の支援を行っています。

カタリバは、困難な環境にいる子どもたちに学びの機会や生活支援を届けるために、寄付金を以下のように活用しています。

カタリバHP

> 団体公式サイトで詳しくみる

寄付金控除の対象団体です

ひとり親の貧困問題|グッドネーバーズ・ジャパン

グッドネーバーズ・ジャパンは、国内の子どもの貧困対策事業「グッドごはん」で、ひとり親世帯への食品配付を行っています。

寄付金の具体的な活用例として、毎月3,000円の寄付で12世帯分の食品(120,000円相当)をひとり親家庭に提供することができます。

このような支援により、子どもたちは毎日の食事を通じて成長を促し、学習や友人との交流に積極的に取り組むことが可能になります。

グッドネーバーズ・ジャパンHP

> 団体公式サイトで詳しくみる

寄付金控除の対象団体です

不登校の子どもたちが抱える課題

チャンス・フォー・チルドレンは、経済的困難を抱える子どもたちに対して、学習塾や習い事などで利用できる「スタディクーポン」を提供し、教育格差の解消を目指しています。

寄付金の使途については、以下のように公表されています:

- 寄付金の85%以上:子どもへの直接的な支援費(事業費)として使用。

- うち65%以上:スタディクーポン費として、学習塾や習い事に利用できるクーポンの提供に充当。

- 残り20%未満:大学生ボランティアと子どもたちの面談費、調査研究費など、個別的な支援を行うための費用に充当。

- 寄付金の15%未満:管理費として、管理スタッフの人件費や広告費など、活動を間接的に支えるための費用に使用。

チャンス・フォー・チルドレンHP

> 団体公式サイトで詳しくみる

寄付金控除の対象団体です

その他の寄付の使われ方については、以下の記事もご覧ください。

どういう時に寄付が必要になるの?

「そもそもどんな時に寄付が必要とされるの?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。

ここでは、寄付が必要とされるタイミングについて、それぞれ詳しく解説します。

継続寄付と単発寄付|寄付のタイミングの違い

寄付には、大きく分けて「継続寄付」と「単発寄付」の2つの方法があります。

- 継続寄付(定期寄付):毎月や毎年、定期的に一定額を寄付する方法です。団体が安定的に活動を続けるための支えとなり、計画的な支援が可能になります。例えば、子どもたちの教育支援や医療支援など、長期的な取り組みが必要な分野でよく活用されます。

- 単発寄付(一回寄付):特定のイベントや緊急時(災害や紛争発生時など)に、一度きりの寄付を行う方法です。被災地の復興支援や、突発的な社会問題への対応に向けて、多くの団体が単発寄付を募ることがあります。

どちらの方法も重要であり、目的に応じて使い分けることで、より効果的な支援が可能になります。

活動費としての寄付と緊急支援の寄付|寄付金の使われ方の違い

また寄付金の使われ方も、「団体の継続的な活動を支えるため」と「緊急支援のため」の2つに大別されます。

- 団体の継続的な活動費・運営費:NPOやNGOが日々行っている支援活動を支えるための寄付です。例えば、途上国の子どもたちに教育を提供する活動や、国内でひとり親家庭を支援するプログラムなど、社会課題の解決に向けた持続的な取り組みに活用されます。

- 災害などの緊急支援のための寄付:地震・台風・紛争など、突発的な危機が発生した際に、迅速な支援を行うための寄付です。食料や医療物資の提供、被災地の復興支援など、早急な対応が求められる場面で活用されます。

長期的な支援を必要とする活動には継続的な寄付が、突発的な災害や緊急支援には単発寄付が効果的です。どのような寄付が自分の考えに合っているかを理解し、適切な形で支援を行うことが大切です。

ステップ2:寄付の方法

信頼できる寄付先を見つけたら、次に考えるのはどのような形で支援を行うかです。

寄付の方法にはさまざまな選択肢があり、自分のライフスタイルや価値観に合った方法を選ぶことで、寄付をより身近に感じることができます。

ここでは、お金による寄付や不用品寄付などの方法の特徴、選び方を解説します。

お金による寄付の方法

お金による寄付にはさまざまな方法があり、どの方法を選ぶかで寄付の対象や仕組みが異なります。ここでは、以下の3つの主なルートについて解説します。

直接団体に寄付する

大きく、マンスリー・サポートと呼ばれたりする継続的な寄付と、都度の寄付に大別されます。

継続的な寄付があることで団体は収入の見込みを立てやすくなり、活動に長期的な視点で力強く取り組むことができます。継続収入が大切なのは家計も同じなのでイメージしやすいですよね。

一方で、都度の寄付は災害などの際に極めて重要です。

継続的な寄付と言うと、心理的なハードルを感じられるかもしれません。

しかし、団体が取り組む社会課題の解決をサポートするためにとても有効な手段であることに加えて、送られてくる年次報告書などを通じて、寄付の使途を確認したり、成果を実感できるといった大きなメリットもあります。

解約・退会はいつでも可能ですので、ぜひ毎月の家計の中で無理のない範囲で継続的な寄付を始めることを考えてみてください。

寄付ポータルサイトから寄付する

現代では、インターネットを活用した寄付の方法が広がり、寄付をより身近で簡単なものにしています。ここでは、主な寄付ポータルサイトやプラットフォームを3つ紹介し、それぞれの特徴や活用方法を解説します。

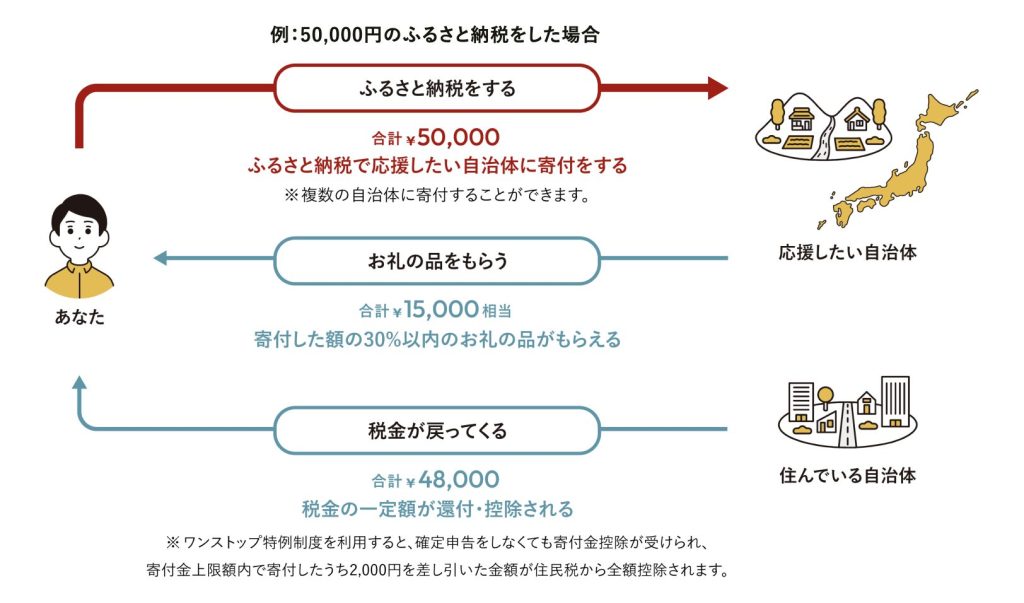

ふるさと納税を通じた寄付

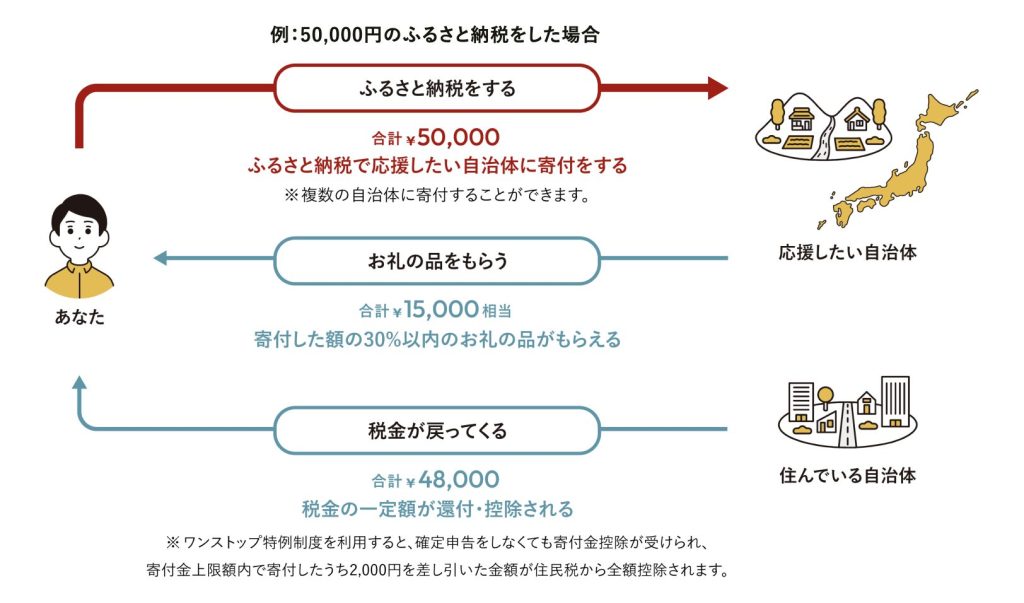

ふるさと納税は、自分が応援したい自治体やその活動を寄付という形で支援できる仕組みです。寄付した金額の一部は所得税や住民税から控除されるため、地域貢献と節税の両方を実現できます。

一部のふるさと納税では、地域の課題や取り組みを「プロジェクト」として掲載しており、より具体的な使い道を選んでふるさと納税を行うことができます。例えばふるさとチョイスGCFでは「ピースワンコ・ジャパン」や「フローレンス」のような団体が取り組む社会課題のプロジェクトを応援することができます。

8300頭の命を救った広島から「全国殺処分ゼロ」へ。 野犬の保護・譲渡促進を | ピースワンコ

ふるさとチョイスGCF

ふるさと納税の仕組みについては、ふるさとチョイスのHPで紹介されている以下の図をご覧ください。

ふるさと納税についてはこちらの記事もご覧ください。

特定のプロジェクトを「クラウドファンディング」で寄付

クラウドファンディングは、特定のプロジェクトや課題に対して、インターネットを通じて寄付を募る仕組みです。ふるさと納税が自治体を通じた寄付であるのに対し、クラウドファンディングは個別のプロジェクトに直接支援できる点が特徴です。

日本国内で広く利用される寄付型クラウドファンディングのプラットフォームとしては、READYFORが有名です。災害支援、医療、教育、環境保護など、幅広い分野のプロジェクトが掲載されており、達成後も進捗状況が報告されるため、寄付がどのように活用されたかを確認できます。

READYFOR HP

寄付金控除を受けられるのは、国や自治体、学校法人、認定NPO法人、公益社団法人、公益財団法人、社会福祉法人など、税制上の寄附金控除の適用対象とされる団体が実施するプロジェクトに限られます。

そのため、クラウドファンディングを活用する際には、支援先の団体が寄附金控除の対象となるかを事前に確認することが重要です。

税制上のメリットを活用したい場合は、各プラットフォームや団体の情報をよく確認するようにしましょう。

※READYFORの「プロジェクトをさがす」ページで#寄付金控除型のタグで検索ができます。

オンライン募金についてはこちらの記事もご覧ください。

その他のネット募金など

ネット募金といえばよく耳にするYahoo!ネット募金ではTポイントを使った寄付が可能で、少額から気軽に参加できます。

またフリマアプリでの寄付の事例として有名なメルカリ寄付は、不要な物品の売上金を寄付に回せる仕組みです。断捨離やフリマアプリの利用が、社会貢献につながる新しい形の寄付です。

Yahoo!ネット募金の評判や口コミについてはこちらの記事もご覧ください。

企業を通じて寄付する

企業が提供する寄付の仕組みを活用する方法も効果的です。

自分自身の購入や契約が社会貢献に直結するため、寄付のハードルを下げる仕組みと言えます。

例えば、ソフトバンクのチャリティプログラム「チャリティスマイル」は利用料金の一部が寄付に回る仕組みで、ユーザーが特別な手続きをすることなく社会貢献に参加できます。

ご利用料金にお客さまが10円プラス、ソフトバンクも10円プラス、計20円を毎月寄付いたします。 オンラインや店頭でのお申込みに加え、ソフトバンク携帯電話から「*8888」に電話(自動音声システム)でもかんたんにお申し込みが可能です。

ソフトバンク

不用品寄付

不要になった衣類や家具、家電製品などを寄付することも、資源の有効活用として社会に貢献する方法の一つです。

ただし、団体によって受け付けている不用品の種類が異なります。例えば、衣類を受け入れている団体もあれば、家庭用品などを求めている団体もありますので、事前に公式ホームページで詳細を確認することが重要です。

各団体の募集内容を確認し、自分の寄付が最も効果的に活かされる形で届けられるようにしましょう。

その他寄付の方法ついては、以下の記事もご覧ください。

ステップ3:寄付をしたらどうなる?

寄付先を選び、実際に寄付をした後には、どのような変化があるのでしょうか。

寄付先への支援を行うと、団体からの活動報告や寄附金控除といった制度の利用、さらには心にポジティブな影響を与えるメリットがあります。

ここでは、寄付をした後に得られる3つのポイントについて詳しく解説します。

活動報告書が届く

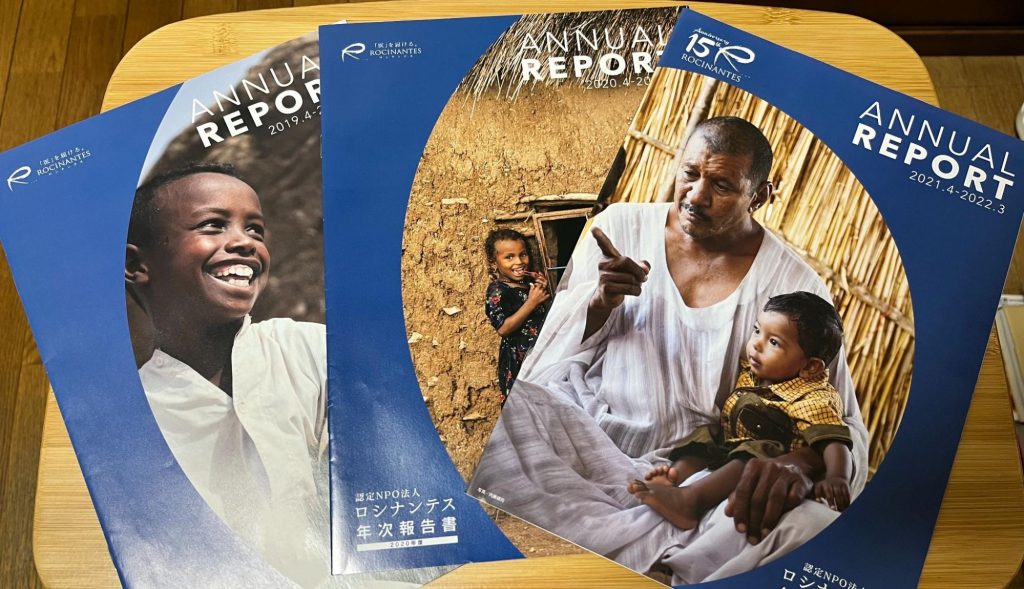

寄付を行うと、多くの団体では活動報告書やニュースレターが定期的に送られてきます。

例えば、寄付後すぐにウェルカムレターが届き、団体の活動や支援の概要を知ることができます。

その後、ニュースレターが年3~4回程度(メールや郵送で)送られ、寄付金がどのように活用されているのか、最新の活動報告が共有されます。

また、年1回の年次報告書や活動報告書では、1年間の成果や寄付金の具体的な使途について詳しいデータやストーリーがまとめられています。

ロシナンテス年次報告書

活動報告を通じて、自分の寄付が社会にどのように貢献しているかを実感することができるでしょう。

寄附金控除が受けられる

寄付をした場合、確定申告を行うことで寄附金控除を受けることができます。これは、寄付によって所得税や住民税が減額される制度で、結果として経済的なメリットも得られます。

寄附金控除を受けるためには、寄付先が認定NPO法人や公益財団法人であることが必要です。また、確定申告には寄付時に受け取った領収書が必要となるため、保管を忘れないようにしましょう。

寄附金控除は、寄付者にとって負担を軽減しながら社会貢献を実現する有益な仕組みです。

詳しくはこちらの記事もご覧ください。

寄付するメリットとデメリット

寄付は社会貢献の一環であり、多くの人が何かしらの形で行っていますが、その一方で寄付を始める際に不安を感じる人も少なくありません。

ここでは、寄付を行うことで得られるメリットと、寄付に伴うデメリットについて具体的に解説します。

寄付するメリット

社会への貢献と充実感

寄付は、地域社会や世界中の困難に立ち向かう人々を支援することで、社会貢献の喜びや達成感を得ることができます。

特に、子ども支援や環境保護など、自分が関心のある活動を行う団体に寄付することで、社会に役立つ実感が得られるでしょう。

税金控除の対象になる

多くの認定NPO法人や公益財団法人への寄付は、確定申告を行うことで寄付金控除を受けられる場合があります。

これにより、寄付金の一部が税金から還付され、結果的に金銭的な負担を軽減できることがメリットの一つです。

詳細な税制優遇措置については、国税庁の寄付金控除制度に関する情報をご参照ください。

自己成長や新しい視点の獲得

支援活動を通じて、寄付先の活動や課題に触れることで、自分自身の視野が広がり、社会課題について深く理解できるようになります。

また、寄付による支援先とのつながりが生まれることで、自身の成長や新たな価値観の発見にもつながります。

ポジティブなイメージ形成

個人にとっても、企業にとっても、寄付を行うことは他者からの信頼や好印象を得る機会でもあります。

企業の社会貢献活動として寄付を行うことで、ブランドイメージの向上や社会的信用の獲得に役立つ場合も多く、ビジネスの観点でも価値が認められるケースがあります。

寄付するデメリット

経済的な負担

寄付は基本的に自己資金で行うため、経済的な負担がかかります。継続的な支援を望む場合には、無理のない範囲で計画的に行うことが重要です。

また、寄付金が税金控除対象であっても、控除額以上の支出が発生することに留意する必要があります。

透明性や信頼性の不安

寄付先の団体がどのように資金を運用しているかは、団体の透明性や信頼性によります。支援先の運営実態が明確でない場合、不安を感じることも少なくありません。

寄付を行う際には、団体の実績や運営体制、資金の使い道を事前に確認することが大切です。

期待した成果が得られない場合がある

寄付による支援の成果がすぐには見えないこともあります。

特に、社会問題の解決には時間がかかるため、すぐに成果を実感できないこともデメリットの一つです。長期的な視点で支援する意識が必要になります。

感情的な影響

社会課題や困難な状況に直面している人々の現実に触れることで、感情的に影響を受けることもあります。寄付を通して悲しい現実に気づき、無力感を感じることもあるかもしれません。

そのような場合には、支援を通して自分ができる範囲で貢献していることに目を向けることが重要です。

寄付には社会貢献や自己成長など、得られるメリットがたくさんありますが、一方で経済的な負担や信頼性の確認といったデメリットもあります。

どちらの側面も考慮し、自分にとって無理のない方法で寄付活動を続けることが大切です。

寄付ナビおすすめ寄付先の紹介

ここまでお読みいただき、寄付についての理解が深まったのではないでしょうか。

最後に、寄付ナビがおすすめする信頼できる団体をご紹介します。

グッドネーバーズ・ジャパン:孤立しがちな”ひとり親家庭”へ、温かい食事を

認定NPO法人グッドネーバーズ・ジャパンは、低所得のひとり親世帯で生活する子どもたちを対象に、定期的に食品を無料で配付する「グッドごはん」という活動を行っています。

グッドごはんによって、子どもは生まれた家庭の状況にかかわらず、お腹いっぱい食べることができます。

以前は食費節約のために美紀さんだけが食事を抜くこともあり、そんなときに、葵ちゃんからこう聞かれたそうです。

グッドネーバーズ・ジャパン HP

『ママ、どうしてご飯たべないの?』

食品を受け取るようになってから、母娘はいつも一緒に食事をとれるようになりました。

このように、社会的に孤立しがちなシングルマザーを助けることができます。

食品の配付は、家計の支援にとどまらない、精神的な繋がりを生み出します。

| 活動内容 | 低所得のひとり親家庭に食料を届ける |

| 活動地域 | 東京都・神奈川県・大阪府・佐賀県周辺など |

| 支援対象 | 経済的に困窮しているひとり親と子ども |

| 寄付の使途 | 食品の調達、食品を保存する設備費や輸送費、人件費など |

| 運営団体 | 認定NPO法人グッドネーバーズ・ジャパン |

寄付ナビスタッフもグッドネーバーズ・ジャパンの活動に共感し、実際に寄付を行っています。信頼性や寄付の意義について詳しく知りたい方は、ぜひ以下の記事もご覧ください。

編集部オススメのポイント!

社会の仕組みを変えるような川上の支援ばかりに注目が集まりがちですが、グッドごはんのように目の前で困っている人を助ける活動は、とても本質的だと感じました。

「いま、目の前で困っている親子を助けたい」「お腹を空かせている子どものために行動したい」といった方は、ぜひサイトで詳しくご覧になってみてください。

> 団体公式サイトで詳しくみる

寄付金控除の対象団体です

カタリバ:貧困や被災などに苦しむ子どもたちに、教育の機会を

「勉強したいのに、できない・・・」

生まれ育った家庭や地域のために、苦しい思いをしている子どもたちが、この日本にもいることをご存知ですか?

日本全体で、子どもたちの9人に1人が「貧困」。

ひとり親家庭では、2人に1人に及ぶそうです。

※厚生労働省「令和4年国民生活基礎調査」より

「母子家庭のため、進学をあきらめた・・」「アルバイトに追われ、高校を中退してしまう」

そんな子供たちも含めて、小学生から高校生まで学習サポートや心のケアを行うのが、認定NPO法人カタリバです。

「勉強する機会を奪われた子どもたちを、サポートしたい!」そんな想いのもと、私たちが始めたのが無料の放課後教室です。(中略)

日本中の子ども達が、生まれ育った環境や家庭などの格差によって、夢や可能性を閉ざされてしまうことが決してないように、活動しています。カタリバ HP

2000年に活動をスタートして、高校生のキャリア学習支援など行なっていたカタリバですが、子どもたちの学習サポートをはじめたのは、東日本大震災がきっかけだったそう。

岩手県や宮城県など被災地で、仮設住宅に住むなど十分な学習環境がない子供たちに、放課後学校を開いてきました。

現在では、東京都足立区や熊本地震の被災地などにも活動が広がっています。

| 活動内容 | 安心できる居場所の提供、学習支援、食事支援、災害時の居場所の提供や学習支援、探究学習の実践支援など |

| 活動地域 | オンライン(全国)、岩手県、宮城県、福島県、東京都、島根県に加え、各地域団体を後方支援 |

| 支援対象 | 主に日本の小学生〜高校生など |

| 寄付の使途 | 人件費、教材・備品・消耗品費、移動・交通費など |

| 運営団体 | 認定NPO法人カタリバ |

日本中の子どもたちが、生まれ育った環境や家庭などの格差によって、夢や可能性を閉ざされてしまうことが決してないように、活動しているそうです。

編集部オススメのポイント!

全国の子どもたちに支援を広げるため、特に募集しているのが、月1,000円から応援するサポーター会員。

「教育に課題意識を抱いてきた」「子供たちの夢を応援したい」といった方は、サイトをご覧になってみてください。

> 団体公式サイトで詳しくみる

寄付金控除の対象団体です

ユニセフ:食料や栄養が足りていれば「助かるはず」の幼い命を守る

世界では5歳の誕生日を迎えられずに亡くなる子どもが後を断ちません。

この課題を解決すべく、活動を行なっているのがユニセフです。

もう何日も食事らしい食事をとれず、下痢も続いて日に日に衰弱が進んでいました。

体重計が指した数字は4.2kg。

本来あるべき体重の約半分です。

日本ユニセフ協会HP

お腹を空かせて命を落とす子どもがいる、想像するだけでも心が痛みますね。

こうした子どもたちに、ユニセフは様々な栄養支援を行なっています。

ユニセフによる栄養支援の一例

- 治療食や医薬品の提供

- 定期的な発育観察や栄養指導

- 予防接種デーを利用したビタミンAの投与

- 安全な水や衛生施設の提供・設置

(出典:日本ユニセフ協会HP)

それでも支援を必要としている子どもたち全員が助かっている訳ではなく、今も世界中の子どもたちが重度の急性栄養不良に苦しめられています。

| 活動内容 | 医療・保健・衛生・教育など多岐に渡る |

| 活動地域 | ガーナ、パキスタン、バングラデシュなど世界190ヶ国 |

| 支援対象 | 貧困・紛争・緊急支援が必要な国に住む子どもたち |

| 寄付の使途 | ワクチン・医療器具・研修実施費用など |

| 運営団体 | 公益財団法人日本ユニセフ協会(日本窓口) |

ユニセフの支援活動は、民間からの寄付が支えています。

「ユニセフ・マンスリーサポート・プログラム」では、毎月任意の金額を口座引き落とし、もしくはカード引き落としで寄付することができます。

編集部オススメのポイント!

そしてユニセフによって集められた寄付金の80%以上が世界の子どもたちに届き、直接的な支援活動に使われているとのこと。

活動に共感された方は、ぜひ団体HPもご覧になってください。

> 団体公式サイトで詳しくみる

寄付金控除の対象団体です

かものはしプロジェクト:日本国内で虐待や貧困で苦しむ子どもを救うための活動

認定NPO法人かものはしプロジェクトは「子どもが売られない世界をつくる」をミッションに、カンボジアでの児童買春やインドでの人身売買の問題を解決すべく活動してきた団体です。

| 活動内容 | 被害者の権利と正義を取り戻すための仕組み作りなど |

| 活動地域 | インド |

| 支援対象 | 人身売買の被害にあった女性・子どもなど |

| 寄付の使途 | サバイバーのリーダーシップ研修、被害者の裁判費用など |

| 運営団体 | 認定NPO法人かものはしプロジェクト |

そんなかものはしプロジェクトは、2019年より日本国内の課題にも取り組み始めました。

主な事業内容は以下の通りです。

- 困難に直面する若者への支援強化:児童養護施設に自立支援の専門家を派遣、退所後に困難に直面した若者からの相談対応や、金銭管理指導を支援。

- 退所後も安心して生活できる仕組みづくり:退所後にサポートが激減する状況を変えるため、退所後支援の充実に向けたネットワークづくりや政策提言などを実施。

編集部オススメのポイント!

「虐待や、その経験から今まさに助けを必要としている子どもが同じ街にいるかもしれない、そんな子どもたちのために何かしたい」

「世界の問題も気になるが、自分の暮らす日本の未来も良くしていきたい」

そんな想いに共感された方は、是非団体公式ページから詳細をご覧ください。

> 団体公式サイトで詳しくみる

寄付金控除の対象団体です

ロシナンテス:水と医療が届かない地域で失われる命を救う

認定NPO法人ロシナンテスは、アフリカに安全な水と医療を届ける、日本発祥の国際協力団体です。

ロシナンテスは、きれいで安全な水を提供することは、病気を予防するための一番の近道だと考えています。

安全な水で病気そのものの数を減らしたうえで、かかってしまった病気をしっかり治療する。この方法で良い循環を生み出し、目の前で失われる命を減らそうとしています。

編集部オススメのポイント!

> 団体公式サイトで詳しくみる

寄付金控除の対象団体です

その他のおすすめ団体についてはこちらの記事もご覧ください。

まとめ:あなたに合った寄付の方法を見つけよう

寄付にはさまざまな方法があり、自分の価値観やライフスタイルに合った形で社会貢献ができます。本記事では、寄付の種類や選び方の解説とおすすめの寄付先を紹介しました。

- 寄付の種類:お金の寄付だけでなく、物品寄付やポイント寄付、ボランティアなど、多様な支援方法があります。

- 団体選びのポイント:信頼できるNPO・NGOを選ぶために、活動内容や寄付金の使途、認定NPO法人かどうかをチェックしましょう。

- 寄付のメリット:税制優遇が受けられるケースもあり、社会貢献と同時に自己負担を軽減できる可能性があります。

寄付は無理のない範囲で継続することが大切です。まずは関心のある社会課題から、自分に合った寄付の方法を見つけてみましょう。