「子どもの貧困をなくすため、対策を行なっている団体を知りたい」

「子どもの自立を促進するような活動があれば、その事例を知りたい」

こんな想いをお持ちの方へ、子どもの貧困対策を行なっている支援団体をまとめました。

各団体が注力する活動から、日本の貧困問題への理解を深めていただけたら嬉しいです。

目次

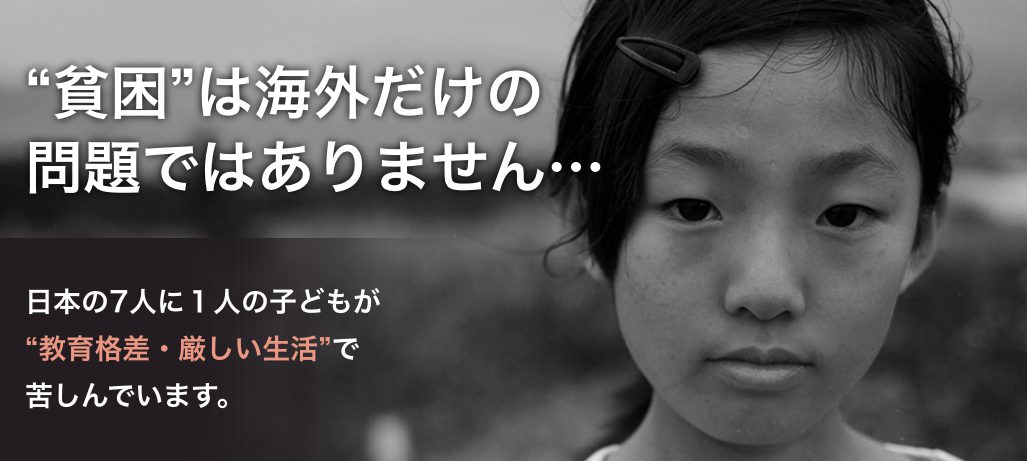

子どもの貧困の支援団体

寄付ナビがおすすめする団体7選を紹介します。

グッドネーバーズ・ジャパン:生活の厳しい貧困家庭に温かい食事を届ける

国際的に人道支援を行う認定NPOグッドネーバーズ・ジャパンは、国内向けに「グッドごはん」という活動を行なっています。

一般的には豊かな国とされている日本でも、様々な事情により満足な食事をとれない家庭もあります。

中には、子どもに食事を取らせるため、ギリギリまで食事を抜く親御さんも。

家計は常にギリギリです。いつも疲れを感じていて体調を崩しやすいそうですが、パートを休むと収入が減ってしまうため、なかなか休めません。

グッドネーバーズ・ジャパンHP

食費も1~2万円に切り詰めているので、子どもにお腹いっぱい食べさせられないことに罪悪感を感じています。

グッドネーバーズ・ジャパンの「グッドごはん」では、低所得のひとり親家庭に食品を配付しています。

1日あたり33円(毎月1,000円)の寄付を1年間続けると、ひとり親家庭4世帯分の食品をプレゼントできます。

ひとり親家庭に配付される食品

余裕のない日々を送るひとり親を支え、子どもたちがお腹いっぱいにご飯が食べられるよう、応援してみませんか?

子どもが美味しそうにご飯を食べる様子をイメージして、なんだか心が温まった……そんな方は、ぜひ寄付を検討してみてください。

> 団体公式サイトで詳しくみる

寄付金控除の対象団体です

PR

フローレンス:貧困に陥りやすい「ひとり親」に病児保育を

”貧困”と”ひとり親”は密接に関係しています。

低所得に陥りやすいのにも関わらず、一人で子育てをしているので、子どもが熱を出した時は仕事を休まざるを得ず、家計はますます厳しくなってしまいます。

ひとり親になって以来、休むことなく働き続けてきました。

フローレンスHP

幼い娘と息子と私の3人暮らしです。

仕事を急に休むことがないよう、日頃から注意して暮らし、ひとり分の有休で自分と子ども2人の急病に対応するために、自分が病気の時は『這ってでも仕事に行けるなら行く』とギリギリのところで対応してきました。

認定NPO法人フローレンスは、こうしたひとり親が安心して仕事に専念できるよう、病児保育を行っている団体です。

フローレンスはひとり親への支援以外にも、予期せぬ妊娠により育てられない赤ちゃんを育ての親につなぐ「赤ちゃん縁組」、障がいを持って生まれてきた子どもの「障害児保育」といった、さまざまな事業を行なっています。

「私も母が女手一つで育ててくれたから、子育ての大変さがわかる」

「ひとり親が独りにならないように、私にできることから始めたい」

こんな風にお考えの方は、ぜひ寄付を検討されてみてはいかがでしょうか。

> 団体公式サイトで詳しくみる

寄付金控除の対象団体です

PIECES:虐待などで孤立する子どもに寄り添い自律を促す

約5日に1人のペースで、日本の子どもが虐待によって命を落としているのはご存知ですか?

厚生労働省の調査によると、虐待の相談対応件数は年々増加しており、2018年度は過去最高の約16万件にも及びます。

「自分は頑張っても意味がない」

PIECES HP

「誰も助けてくれない」

子ども達は孤立してしまうと、このように思うようになります。

そして、子ども達の中から、遊びたい、学びたい、何かをやってみたい、自分で挑戦したいという意欲がなくなっていきます。

認定NPO法人PIECESは虐待や育児放棄などによる「子どもの孤立」に対策すべく、子どもの生活に寄り添い、子どもの主体性や自主性を育む活動を行っています。

信頼できる他者がいることは、子どもたちにとって大きな心の支えになります。

PIECESの活動によって、子どもの孤立が解消されると同時に、新たな支援対象となる子どもの早期発見にも繋がっているそうです。

チャンス・フォー・チルドレン:子どもへの学習支援で、貧困に対策

親の所得格差は、子どもの教育格差へと繋がります。

進学や就職も低所得世帯の子どもはそうでない子どもより非常に困難で、その下の世代まで貧困が続いてしまう「貧困の再連鎖」が、この国の課題となっています。

3歳の頃に父を亡くしました。

母は生活保護と事務のパートで生計を立て、僕を育ててくれました。

家計に余裕があるはずもなく、幼い頃から貧しい生活でした。高校生になると、長年の苦労がたたってか、母はガンを患ってしまいました。

チャンス・フォー・チルドレンHP

母が入院中、弟たちの世話と家事をこなしながら学校へ通っていました。

母が夜遅くまで働きながら、家事や僕たちの世話をしてくれたありがたみを痛感しました。

公益社団法人チャンス・フォー・チルドレンは、低所得世帯の小学生〜高校生を対象に、塾代や習い事の費用として利用できる「スタディクーポン」を提供している団体です。

チャンス・フォー・チルドレンに寄付をすると、例えば以下のような活動に使われます。

- CFC東日本:東日本大震災で被災した経済困窮世帯の子どもへのスタディクーポン提供

- CFC西日本:関西の経済困窮世帯の子どもへのスタディクーポン提供

- 新型コロナ緊急支援:新型コロナウイルスの影響を受けた経済困窮世帯の子どもへのスタディクーポン提供

困難を抱える家庭の子どもも、スタディクーポンで多様な学びの機会を得ることができます。

「教育こそ、子どもたちに必要な支援だ」

「厳しい環境にある子どもにも学びの機会を提供したい」

こんな風にお考えの方は、ぜひ支援を検討されてみてはいかがでしょうか。

> 団体公式サイトで詳しくみる

寄付金控除の対象団体です

ブリッジフォースマイル:児童養護施設を出た後の”子どもの一人暮らし”を支援

児童養護施設と聞くと「両親のいない孤児が保護される場所」というイメージが強いですが、実は最も多い理由が親からの虐待です。

親が怒ること よくあるって周囲が言うから、殺されそうになっても、これが当たり前なのかと思ってた。

ブリッジフォースマイルHP

そんな彼らも、18歳になると施設を出なくてはならず、いきなり社会に放り出されます。

仕事をして生活費を稼ぎ、住む場所を決めて、バランスの取れた食事をとる、すべて一人でこなさなくてはならず、これは退所直後の18歳にとって、とてもハードルが高いことです。

認定NPO法人ブリッジフォースマイルは、児童養護施設を出る前後の子どもたちを一貫してサポートしている団体です。

たとえば活動の一つである「一人暮らし準備セミナー」では、引越しの手続きや金銭の管理など、一人暮らしをする上で必須となる知識やスキルを学ぶことができます。

退所後に孤立することがないよう、横のネットワーク作りにも力を入れているそうです。

ここまで、子どもの貧困を支援している団体の活動事例を、5つご紹介させていただきました。

「日本の子どもが置かれている現状が分かった」

「子どもの貧困は、私たち、大人の問題なんだ」

こんな風に感じていただけた方は、ぜひできる範囲でアクションを起こしてみてはいかがでしょうか。

Learning for All :困難を抱えている小中学生の学習や生活全般をサポート

日本では、子どもの9人に1人が貧困状態にあり、特にひとり親世帯では約2人に1人が貧困に直面しています。

また、小中学生の不登校児童生徒数は増加傾向にあり、過去最多の約30万人に達しています。 さらに、児童虐待相談対応件数は年間20万件以上と深刻な状況が続いています。

父親のDVが原因で、母親と2人の兄弟と一緒に家を逃げ出してきた小学生の男の子がいます。DVの影響で母親は精神的に不安定になることが多く、子どもたちに過度にあたってしまうこともあります。その子にとって、家は安心できる空間ではありません。

Leaning for All HP

このような困難に直面する子どもたちを支援するため、Learning for Allは、地域と協力しながら包括的なサポートを提供しています。

2010年、学習支援からスタートしたLearning for Allですが、これまでの経験から「学び」を支えるだけでは足りないと確信し、以下の活動を行っています。

- 居場所づくり:小学生から高校生までの子どもたちに、安心して過ごせる場所を提供し、個別の支援計画を立ててサポートしています。

- 学習支援:学習に課題を抱える子どもたちに対し、大学生ボランティアが個別指導を行い、学力向上をサポートしています。

- 食事支援:子ども食堂やフードパントリーを通じて、栄養のある食事を提供し、子どもたちの健やかな成長を支えています。

- 保護者支援:保護者への相談対応や情報提供を行い、子どもたちの成長を家庭からもサポートできるよう支援しています。

- 訪問支援:拠点に通うことが難しい子どもたちの家庭を訪問し、個別のニーズに合わせた支援を行っています。

- 住まいの支援:施設退所後の若者にシェルターや住宅支援を提供

こうした包括的な取り組みにより、全国各地の子どもたちに幅広く支援を届けています。これらのLearning for Allの活動は、活動に賛同する企業や個人の寄付によって支えられています。

| 活動内容 | 「学習支援拠点」と「居場所支援拠点」の運営 |

| 活動地域 | 東京都、埼玉県など |

| 支援対象 | 小学生〜中学生(一部、高校生も) |

| 寄付の使途 | 人件費、教材印刷費・交通費・備品・消耗品費など |

| 運営団体 | 認定NPO法人Learning for All |

編集部オススメのポイント!

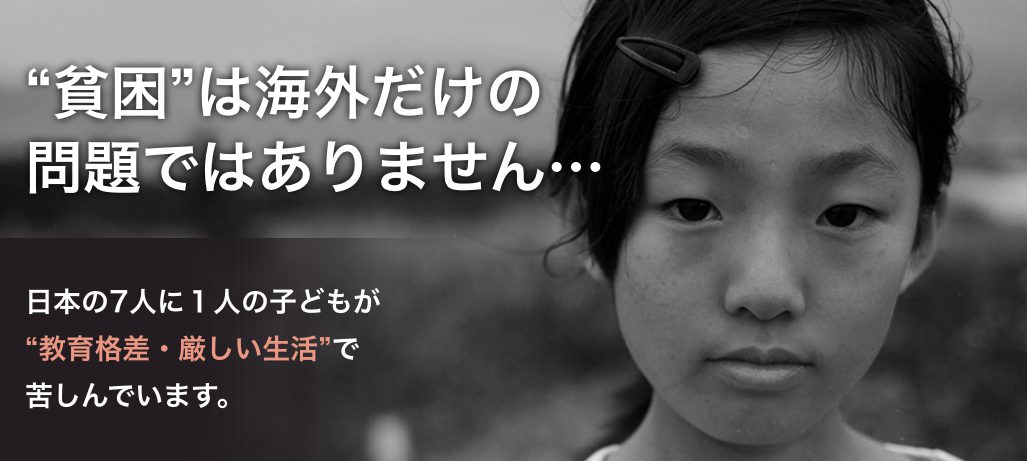

「教育格差・厳しい生活に苦しむ子どもたちをサポートしたい」「子どもの貧困を本質的に解決したい」

そう感じられる方は、是非団体公式ページから詳細をご覧ください。

> 団体公式サイトで詳しくみる

寄付金控除の対象団体です

カタリバ:すべての10代が未来を創る力を育むために

日本では、家庭の経済状況や地域差により、学びの機会に格差が生じています。

特に、貧困や家庭環境の問題、地域の教育資源の不足が、子どもたちの成長や将来の選択肢を狭める要因となっています。

さらに、被災地では学校や学習環境の整備が遅れ、精神的なケアも十分に受けられない子どもたちが多くいます。こうした課題は、学力格差の拡大や自己肯定感の低下を招き、将来への希望喪失につながる深刻な問題となっています。

母は昔から体が弱かったのですが、災害のショックで寝込むことが増えていきました。私が母と妹の2人をサポートをしながら、壊れかけた家の片づけをしたり、水や食料の手配をしたり……。高校は授業が行われていたのですが、私は行きたくても行けなくて、友達にも会えないのがすごく辛かったです

カタリバ HP

このような状況を改善するため、カタリバは、すべての10代が未来を創る力を育める社会を目指し、多岐にわたる支援活動を展開しています。代表的な活動を紹介します。

- 居場所支援:

「アダチベース」は東京都足立区で展開する、困難を抱える子どもたちのための安心できる居場所を提供するサービスです。学びや交流の機会を創出しています。また、全国の子ども食堂支援を行う「むすびえ」と協力し、食事支援も行っています。 - 被災地の放課後学校:

「コラボ・スクール」を宮城県女川町・岩手県大槌町で運営し、震災の影響を受けた子どもたちの学習支援と心のケアを実施してきました。 - 被災地緊急支援:

「sonaeru」では災害発生時に、子どもたちの学びを継続するための緊急支援を実施しています。

このように、カタリバは全国の子どもたちに学びと居場所を提供しています。これらの活動は、多くの個人や企業からの支援を受けて実現しています。

| 活動内容 | 安心できる居場所の提供、学習支援、食事支援、災害時の居場所の提供や学習支援、探究学習の実践支援など |

| 活動地域 | オンライン(全国)、岩手県、宮城県、福島県、東京都、島根県に加え、各地域団体を後方支援 |

| 支援対象 | 主に日本の小学生〜高校生など |

| 寄付の使途 | 人件費、教材・備品・消耗品費、移動・交通費など |

| 運営団体 | 認定NPO法人カタリバ |

編集部オススメのポイント!

「すべての子どもたちが平等に学び、未来を創る力を育んでほしい」「困難な状況にある子どもたちを支援したい」

こんな風に感じていただけた方は、ぜひ寄付を検討されてみてはいかがでしょうか。

> 団体公式サイトで詳しくみる

寄付金控除の対象団体です

その他の寄付の仕方

上記の各団体への募金や寄付によって国内の子どもを支援する以外にも、物品の寄付による支援の方法もあります。

不要になった衣類や家具、家電製品などを寄付することも、資源の有効活用として社会に貢献する方法の一つです。

ただし、団体によって受け付けている不用品の種類が異なります。例えば、衣類を受け入れている団体もあれば、家庭用品などを求めている団体もありますので、事前に公式ホームページで詳細を確認することが重要です。

各団体の募集内容を確認し、自分の寄付が最も効果的に活かされる形で届けられるようにしましょう。

その他寄付の方法ついては、以下の記事もご覧ください。

寄付のメリット

ここまで社会課題や寄付先について解説してきましたが、「そもそも寄付のメリットは?」と気になる方もいらっしゃるかと思います。

寄付は社会貢献の一環であり、多くの人が何かしらの形で行っていますが、その一方で寄付を始める際に不安を感じる人も少なくありません。

ここでは、寄付を行うことで得られるメリットついて具体的に解説します。

詳しくはこちらの記事もご覧ください。

社会への貢献と充実感

寄付は、地域社会や世界中の困難に立ち向かう人々を支援することで、社会貢献の喜びや達成感を得ることができます。

特に、子ども支援や環境保護など、自分が関心のある活動を行う団体に寄付することで、社会に役立つ実感が得られるでしょう。

税金控除の対象になる

多くの認定NPO法人や公益財団法人への寄付は、確定申告を行うことで寄付金控除を受けられる場合があります。

これにより、寄付金の一部が税金から還付され、結果的に金銭的な負担を軽減できることがメリットの一つです。

詳細な税制優遇措置については、国税庁の寄付金控除制度に関する情報をご参照ください。

税金控除や節税についてはこちらの記事もごらんください。

自己成長や新しい視点の獲得

支援活動を通じて、寄付先の活動や課題に触れることで、自分自身の視野が広がり、社会課題について深く理解できるようになります。

また、寄付による支援先とのつながりが生まれることで、自身の成長や新たな価値観の発見にもつながります。

よくある質問

最後に、寄付先のおすすめや団体への寄付について、よくある質問をまとめました。

どのような基準で寄付先を選べばいいですか?

寄付先は、団体の透明性、実績、活動内容が明確で、自分の価値観や支援したい分野と一致している団体を選びましょう。公式サイトや認定NPOの情報を確認するのも有効です。

寄付したお金はどのように使われますか?

寄付金は主に活動資金や運営費として使われますが、団体によって具体的な用途は異なります。団体の年次報告書や会計報告書を確認すると良いでしょう。

寄付した金額は税制上の優遇を受けられますか?

税金控除の対象となる寄附金について、公益社団法人および公益財団法人、社会福祉法人、認定NPO法人などに寄付を行うと、税金控除の対象となります。「控除の対象となる寄附金」については国税庁のHPに記載されています。

NPO法人に関しては、そのすべてが対象となるわけではなく、所轄庁の認定を受けた認定NPO法人(または特例認定NPO法人)が対象となります。認定NPO法人は「内閣府NPOホームページ」で検索可能です。

毎月の継続寄付と一度きりの寄付の違いは何ですか?

毎月の寄付には、団体にとって大きなメリットがあります。入金タイミングや金額が予測できるため、長期的な活動計画を立てやすくなる点です。また、使途が固定されない寄付であれば、その時点で最も必要な用途に活用できるため、柔軟性が高いという特徴もあります。

したがって、少額であっても毎月継続する寄付は、安定した支援につながり、大きな効果が期待されます。

寄付先の団体の信頼性はどう確認できますか?

一般的に、企業の良し悪しを判断する材料として「ひと・もの・お金」の3つが大切と言われます。NPOでは、それは「ひと・活動・お金」です。

さらに寄付先として判断する上で、「ひと・活動・お金」を適切な言葉に言い換えると、「職員・活動・会計」です。

- 職員の顔が見えるか?

- 活動によって問題を解決しているか?

- 透明性の高い会計報告を行っているか?

支援を迷っている団体があれば、是非参考にしてください。

寄付をやめたいときはどうすればいいですか?

寄付をやめたい場合は、団体に直接連絡し、停止手続きを行います。通常、公式サイトに設置されているフォームやメールアドレスから解約手続きできます。

物品寄付やボランティアも支援として有効ですか?

はい、有効です。物品寄付やボランティア活動は、団体の運営や支援活動を物資面や人的サポートで助けることができます。団体のニーズに合った形で支援を選びましょう。