(出典:フローレンスHP)

【2025/06/08 更新】

近年、子どもへの虐待に関連する悲惨なニュースを目にすることが多くなりました。

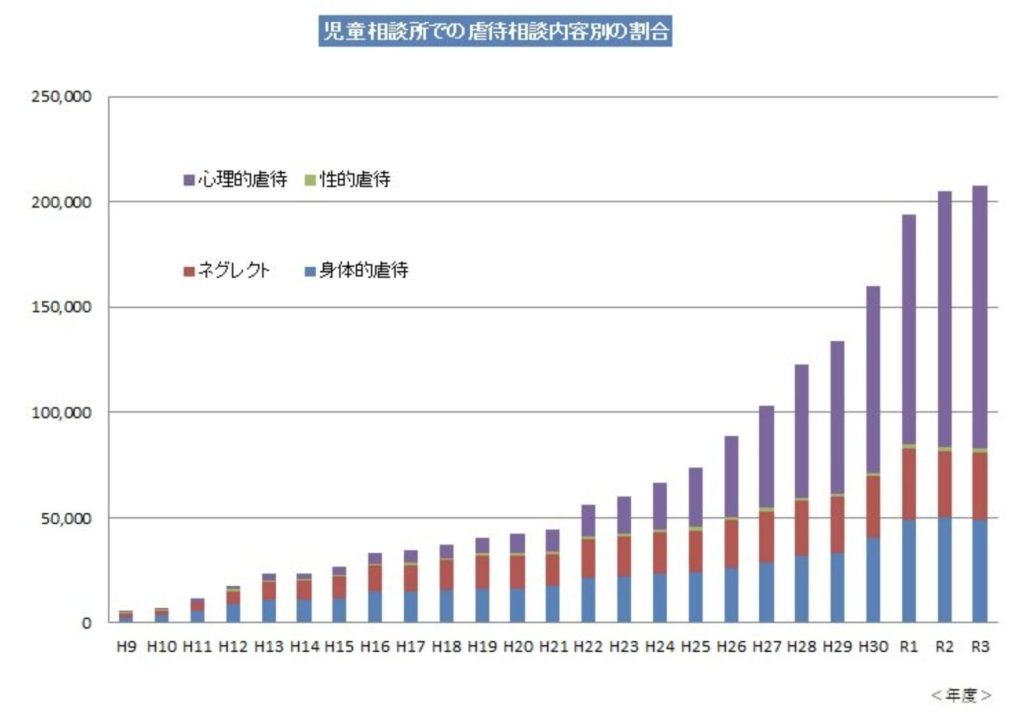

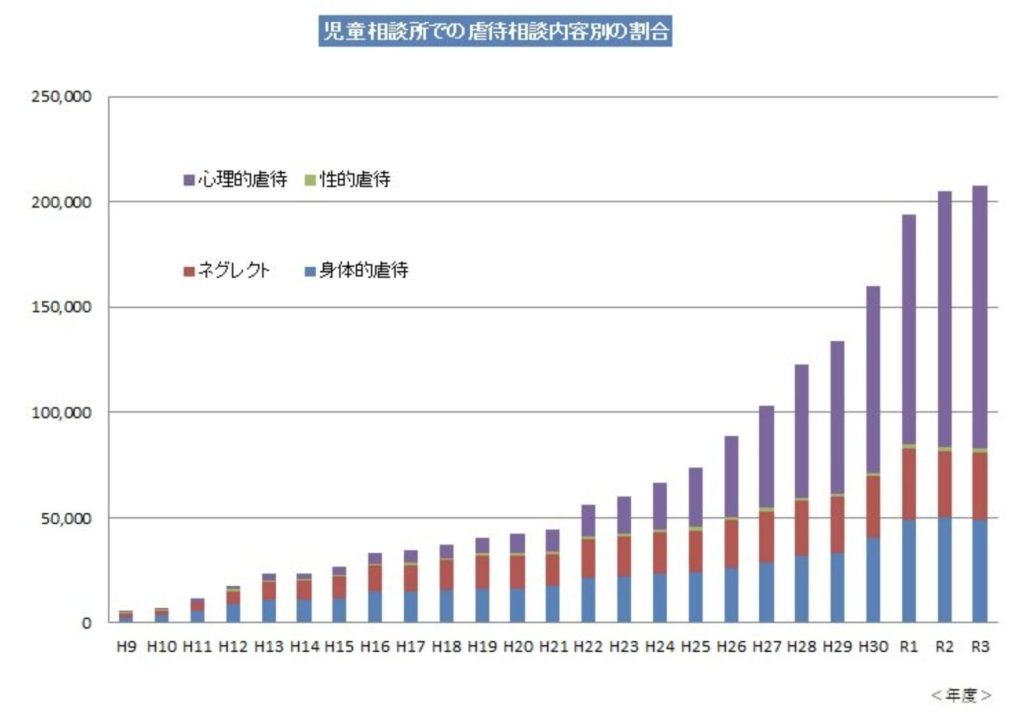

こども家庭庁によると、令和4年度の児童虐待相談対応件数は約21万9,170件で、前年度より11,510件(+5.5%)増え、過去最多を更新したそうです。

読者の方の中には、支援したいという気持ちはあっても、寄付に踏み出せないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。

この記事では以下の項目を通じて、寄付に対する不安や疑問を解消し、どのようにして支援ができるのかを詳しく解説します。

- 虐待防止の活動を行う団体の紹介

- 日本における虐待の現状と課題の整理

- 虐待を予防するためのアプローチ方法の紹介

- 寄付先・募金先の選び方

あなたにぴったりの寄付先がきっと見つかるはずですので、ぜひ最後までご一読ください。

目次

虐待防止の活動を行うおすすめ募金先NPO7選

まずは「すぐにおすすめの寄付先を知りたい!」という方のために、寄付ナビ編集部が厳選したおすすめの団体を3つご紹介します。

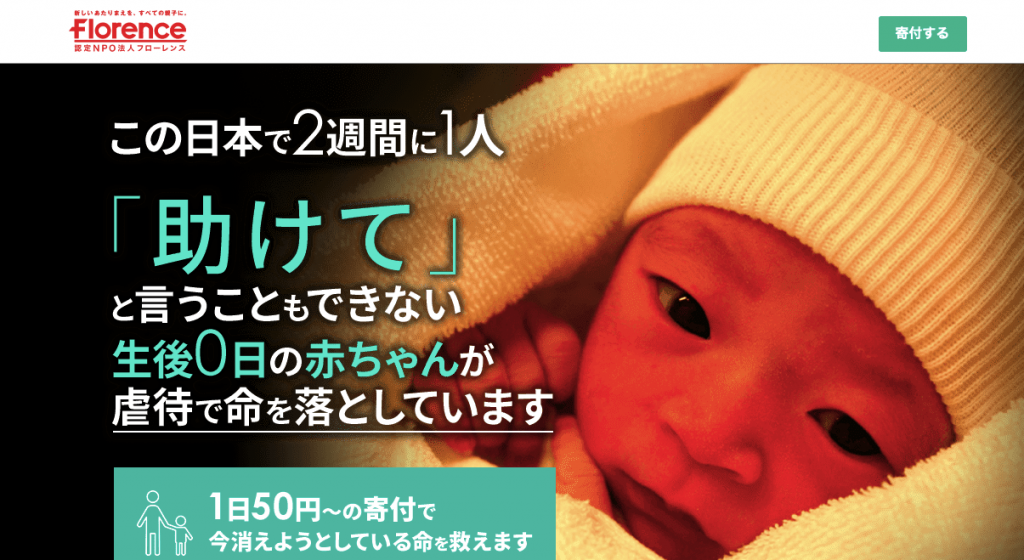

フローレンス:赤ちゃん縁組で、虐待死から命を救う

子どもを虐待から守るためには何か事件が起きてからでは遅いものです。

虐待に至るまでに、それぞれの家庭では様々な理由で親子関係が悪化してしまっています。

最悪の結果を招く前に子どもたちを守る方法がありました。

それは「子どもが生まれる前から親のケアをする」というものです。

子どもの虐待死の背景には「予期せぬ妊娠」があります。

フローレンス HP

貧困、性犯罪の被害など様々な事情を背負い、相談できずに孤立した女性が、自宅や公園のトイレで出産を迎えてしまう。

そんな信じがたい悲劇が、今この日本で起きています。

残念ながら自分で我が子を育てることの出来ない親がいます。

そんな方たちが不安や悩みを一人で抱え込み、最終的には虐待につながってしまう。

そうならないために「赤ちゃん縁組」に取り組んでいるのが認定NPO法人フローレンスです。

フローレンスでは赤ちゃん・生みの親・育ての親、すべての人が幸せになる社会を目指しています。

生みの親に向けた「にんしん・養子縁組相談」や養子を迎えたい方に向けた「特別養子縁組」を通し、全ての子どもたちを虐待から守る活動を行っています。

| 活動内容 | 特別養子縁組、妊娠・特別養子縁組相談、養親研修 |

| 活動地域 | 日本各地 |

| 支援対象 | 赤ちゃん・妊婦、障害児家庭、ひとり親家庭など |

| 寄付の使途 | 生みの親の産前の生活支援費、育ての親への研修費、生みの親の相談時の出張費など※ |

| 運営団体 | 認定NPO法人フローレンス |

※ 「赤ちゃん縁組」事業についての例

編集部オススメのポイント!

「子どもを持つ全ての親を応援したい」や「愛情ある家庭で育てられる子どもを増やしたい」と考えられる方は、支援先として検討してみてよいかもしれません。

> 団体公式サイトで詳しくみる

寄付金控除の対象団体です

セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン:体罰のない社会の実現を目指して、法律の整備を提言

日本では児童相談所が対応する虐待相談件数が年々増加しており、2023年度には22万5,509件と前年度比5.0%増で過去最多を記録しました。特に、ネグレクトや心理的虐待、そして「面前DV」(子どもの前で親同士がケンカするケース)が増えています。

こうした状況を受け、2019年には児童福祉法などの改正で子どもへの体罰が禁止されましたが、法律が変わっても大人の認識や子どもへの接し方がすぐに変わるわけではありません。

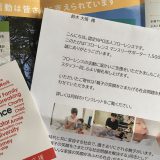

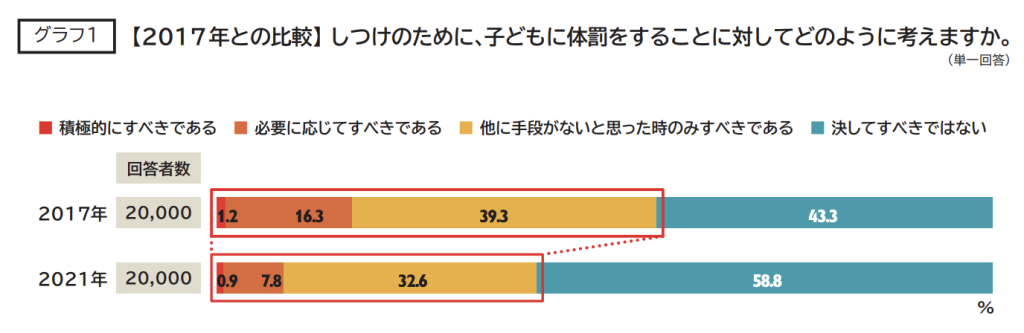

実際、公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンが2021年に実施した調査では、約4割の大人がいまだに体罰を容認していることが明らかになっています。

出典:子どもに対するしつけのための体罰等の意識・実態調査結果報告書 – セーブ・ザ・チルドレン

セーブ・ザ・チルドレンは、児童虐待防止法に基づいた啓発活動と、被害家庭への直接支援を行っています。主な取り組みは以下の通りです。

- 社会啓発:体罰やネグレクトに代わる「ポジティブ・ディシプリン」等の子育て法をWebやワークショップで紹介し、誰でもすぐ実践できるヒントを提供

- 政策提言:体罰禁止法の実効性を高めるため、相談・通報体制の強化や保護者支援プログラムの公的導入を政府・自治体に働きかける

セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンは、「生きる・育つ・守られる・参加する」という子どもの権利を実現するために、2003年から日本でも活動しています。

子どもの貧困や虐待といった国内の課題に取り組むほか、自然災害時には緊急支援から復興支援まで幅広く展開。これまでに多くの子どもたちへ手を差し伸べてきており、寄付はこうした支援活動の運営費用として大切に活用されています。

| 活動内容 | 子どもたちへの給付金支援・食料品支援・虐待予防など |

| 活動地域 | 岩手県、宮城県、東京都など日本各地 |

| 支援対象 | 貧困・被災・虐待など困難を抱える子どもたち |

| 寄付の使途 | 食料品・学用品・給付金など子どもたちの支援活動全般 |

| 運営団体 | 公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン |

編集部オススメのポイント!

「子どもの虐待をなくすため、社会の仕組みを変える活動が必要だ」

「本当に支援を必要としている子どもたちを助けたい」

そのようにお考えの方は、是非セーブ・ザ・チルドレンへの寄付をご検討ください。

> 団体公式サイトで詳しくみる

寄付金控除の対象団体です

Learning for All :困難を抱えている小中学生の学習や生活全般をサポート

日本では、子どもの9人に1人が貧困状態にあり、特にひとり親世帯では約2人に1人が貧困に直面しています。

また、小中学生の不登校児童生徒数は増加傾向にあり、過去最多の約30万人に達しています。 さらに、児童虐待相談対応件数は年間20万件以上と深刻な状況が続いています。

父親のDVが原因で、母親と2人の兄弟と一緒に家を逃げ出してきた小学生の男の子がいます。DVの影響で母親は精神的に不安定になることが多く、子どもたちに過度にあたってしまうこともあります。その子にとって、家は安心できる空間ではありません。

Leaning for All HP

このような困難に直面する子どもたちを支援するため、Learning for Allは、地域と協力しながら包括的なサポートを提供しています。

2010年、学習支援からスタートしたLearning for Allですが、これまでの経験から「学び」を支えるだけでは足りないと確信し、以下の活動を行っています。

- 居場所づくり:小学生から高校生までの子どもたちに、安心して過ごせる場所を提供し、個別の支援計画を立ててサポートしています。

- 学習支援:学習に課題を抱える子どもたちに対し、大学生ボランティアが個別指導を行い、学力向上をサポートしています。

- 食事支援:子ども食堂やフードパントリーを通じて、栄養のある食事を提供し、子どもたちの健やかな成長を支えています。

- 保護者支援:保護者への相談対応や情報提供を行い、子どもたちの成長を家庭からもサポートできるよう支援しています。

- 訪問支援:拠点に通うことが難しい子どもたちの家庭を訪問し、個別のニーズに合わせた支援を行っています。

- 住まいの支援:施設退所後の若者にシェルターや住宅支援を提供

こうした包括的な取り組みにより、全国各地の子どもたちに幅広く支援を届けています。これらのLearning for Allの活動は、活動に賛同する企業や個人の寄付によって支えられています。

| 活動内容 | 「学習支援拠点」と「居場所支援拠点」の運営 |

| 活動地域 | 東京都、埼玉県など |

| 支援対象 | 小学生〜中学生(一部、高校生も) |

| 寄付の使途 | 人件費、教材印刷費・交通費・備品・消耗品費など |

| 運営団体 | 認定NPO法人Learning for All |

編集部オススメのポイント!

「虐待防止に向けて、活動に協力したい」

「学習支援にとどまらない、包括的な支援に寄付したい」

と思われた方は、支援先として検討してみてもよいかもしれません。

> 団体公式サイトで詳しくみる

寄付金控除の対象団体です

かものはしプロジェクト:虐待や貧困で苦しむ子どもを救うための活動

日本では、児童相談所への虐待相談対応件数が年間20万件を超え、過去最多を更新し続けています。

虐待を受けた子どもたちは、身体的・精神的な傷を抱えながら施設での生活を余儀なくされ、その後の支援が十分でないケースも少なくありません。

多くの子どもたちが18歳になると児童養護施設を退所していきます。

かものはしプロジェクト

頼れる家族や相談できる大人とのつながりがなく、孤独の中、社会で必死で生きようとする若者たちもいるのです。また、虐待の精神的影響や、トラウマがふとした時に再発してしまうことなどから、対人コミュニケーションの難しさも抱えています。そのため、職場で人間関係がうまくいかず、心身の調子を崩し離職した若者が、仕事を失い、中にはその後ホームレス状態になってしまうというケースもあります。

こうした子どもたちの「帰れる場所」をつくるために、かものはしプロジェクトは、虐待を経験した若者のアフターケア支援を行っています。

かものはしプロジェクトは、虐待を受けた子どもたちが施設を出た後も安心して暮らせる環境を提供するため、以下のような活動を行っています。

- 住まいの支援:施設退所後の若者にシェルターや住宅支援を提供

- 就労サポート:就職・生活支援を行い、社会での自立を後押し

- メンタルケア:虐待の影響で苦しむ子どもたちに心理的サポートを提供

かものはしプロジェクトは、多くの退所者に対してアフターケア支援を実施。さらに、企業と連携した就職支援の取り組みを強化し、社会的自立に向けた支援を広げています。アフターケアにとどまらず、虐待の未然防止を目的とした妊産婦へのサポートにも力を入れています。

「かものはしプロジェクト」の活動は、活動に賛同する企業や個人の寄付によって支えられています。毎月1,000円で、退所後の若者がカウンセリングを受けるための支援や、住居支援プログラムの運営費に充当することができます。

| 活動内容 | 日本国内での子どもたちへの虐待防止、家庭環境の改善支援など |

| 活動地域 | 日本全国 |

| 支援対象 | 虐待リスクのある家庭、子ども、保護者など |

| 寄付の使途 | 施設を退所した若者のサポート、啓発活動、管理費用など |

| 運営団体 | 認定NPO法人かものはしプロジェクト |

編集部オススメのポイント!

「虐待や、その経験から今まさに助けを必要としている子どもが同じ街にいるかもしれない、そんな子どもたちのために何かしたい」

「世界の問題も気になるが、自分の暮らす日本の未来も良くしていきたい」

そんな想いに共感された方は、是非団体公式ページから詳細をご覧ください。

> 団体公式サイトで詳しくみる

寄付金控除の対象団体です

子どもの虐待防止センター:電話相談・プログラムで家庭を支える

社会福祉法人子どもの虐待防止センター(CCAP)は、1991年に「虐待を早期に発見し、子どもを守るとともに、虐待に陥りそうな家庭や親を支援する」ために設立された民間団体です

子どもの虐待防止センターが着目するのは、仕事や育児負担、親子関係の緊張が積み重なって発生する家族間のストレスや、貧困や住環境の不安定さによって引き起こされる経済的なストレスです。

こうした複合的な課題に対し、子どもの虐待防止センターは以下の活動を実施しています。

- 電話相談:匿名で利用できる窓口を設置し、悩みを抱えた保護者の声に寄り添います。

- グループケア・ペアレンティングプログラム:専門家による少人数制の学びの場で、ポジティブな子育て技術を実践的に習得。

- 専門職・行政向け研修:児童相談所や保育・教育現場での取り組みを支えるため、最新理論と事例を交えたセミナーを多数実施しています

「虐待に苦しむ家庭を支えたい」「子どもの安全な環境づくりに貢献したい」とお考えの方は、ぜひ子どもの虐待防止センターのHPもご覧ください。

Living in Peace:貧困・孤立の予防で虐待リスクを減らす

Living in Peaceは「機会の平等を通じた貧困削減」をミッションに掲げ、専従職員を置かず、理事も本業と両立しながら活動しています。

経済的に厳しい家庭や社会的養護下にある子どもたちは、情報格差や孤立が深刻化し、それがストレスとなって家庭内での虐待リスクを高めています。

この課題を解決するため、Living in Peaceでは主に2つの事業を展開しています。

- こどもプロジェクト:児童養護施設やひとり親家庭の高校生を対象に、お金の教育講座やキャリアセッションを実施。金銭的な不安を和らげる知識と、孤立を防ぐネットワークを提供しています。

- マイクロファイナンスプロジェクト:小口融資の仕組みを支援し、家庭の経済的安定を後押し。貧困によるストレスを軽減し、虐待の芽を未然に防ぎます。

「経済的なハンディキャップを乗り越え、自分の未来に夢を描ける子どもを増やしたい」という想いをお持ちの方は、ぜひLiving in Peaceへのご支援をご検討ください。

CAPNA:地域と手を取り合い、子どもを守るネットワーク

CAPNA(Child Abuse Prevention Network Aichi)は、1995年10月に日本で3番目の民間虐待防止団体として設立されました 。子どもに対する虐待を早期に発見し、家族も含めた総合的サポートを行うことで、子どもと家族の福祉向上を目指しています 。

CAPNAが着目するのは、仕事や育児によるストレス、親子間の孤立、経済的困窮などが重なって生じる虐待リスクです。

こうした課題に対し、CAPNAでは以下の活動を行っています。

- 電話・メール相談:匿名で利用できる窓口を通じ、悩める保護者に寄り添います。

- 緊急シェルターの紹介:一時保護や安全確保のためのシェルター情報を提供し、速やかな支援につなげます。

- グループケア/自助グループ:同じ悩みを持つ親同士が専門家とともに学び合い、孤立を防ぎます。

- 研修・セミナー:行政や教育・福祉関係者向けに最新理論と事例を交えた講座を多数開催しています。

「地域の手で、小さな命を守りたい」そんな想いをお持ちの方は、ぜひCAPNAの活動のご支援をご検討ください。

国内における虐待の現状と課題

近年、児童虐待の件数が増加しており、児童相談所への通報や相談件数も増加しています。

これは、社会的な認識が高まり、通報意識が向上した結果とも考えられますが、依然として虐待が深刻な問題であることを示しています。

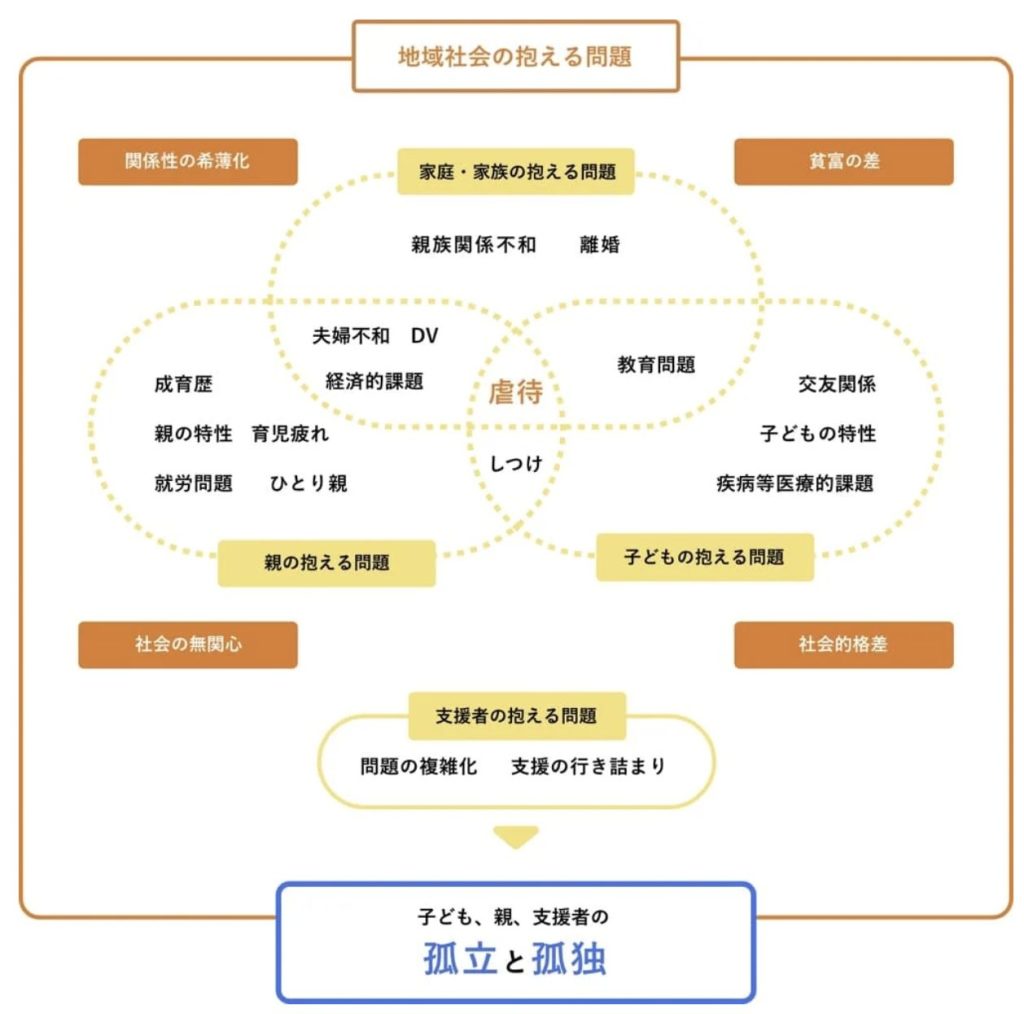

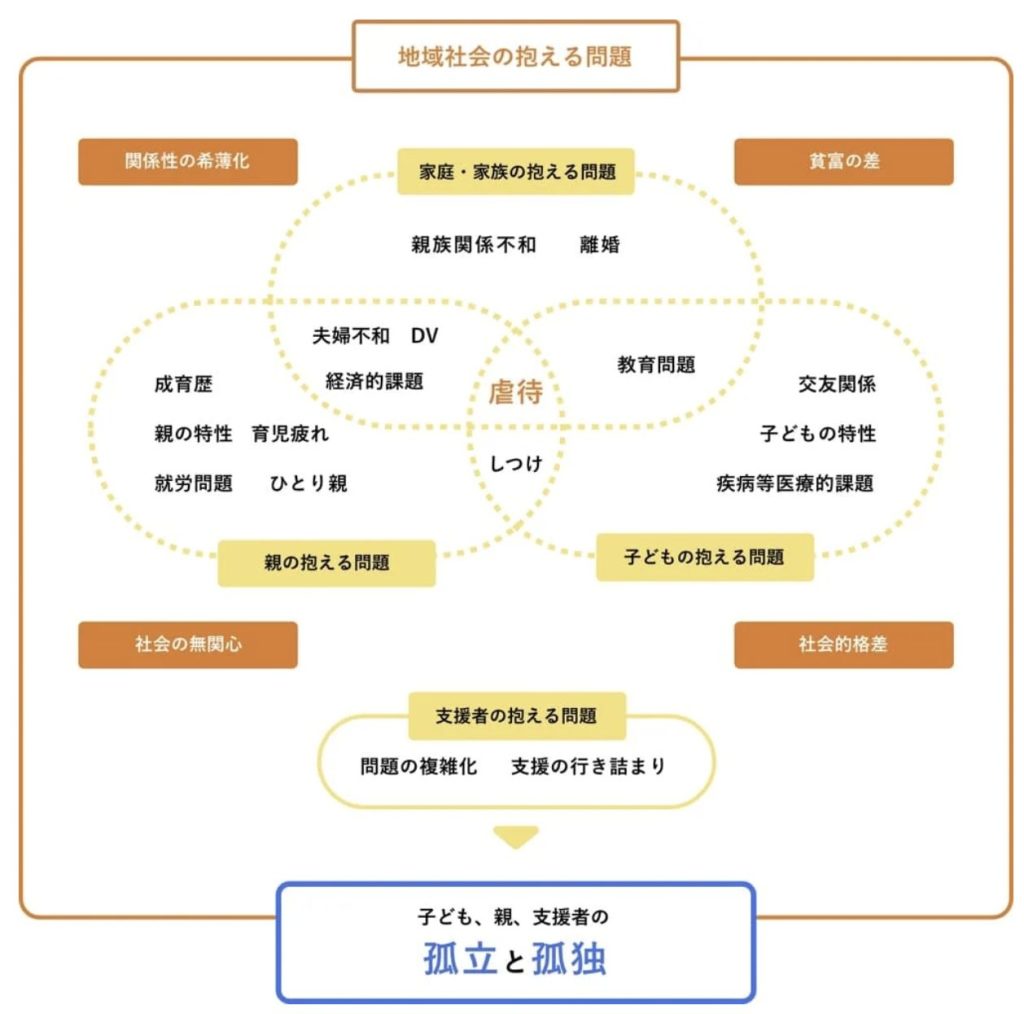

なぜ虐待は増えているの?

家庭内での虐待は、決して家庭の問題だけではありません。貧困や子育て環境の孤立化といった社会的要因が背景にあることが多く、経済的・心理的なストレスが子どもへの虐待リスクを高めています(参照:日本財団ジャーナル)。

出典:児童虐待防止協会

また、近年「虐待」の定義が広がったことも、件数増加に見える一因です。

虐待の種類と増加した「心理的虐待」

児童虐待は大きく分けて次の4タイプがあります。

- 身体的虐待:暴力や傷害など、子どもに直接的な身体的損傷を与える行為

- 心理的虐待:言葉の暴力や脅し、無視など、子どもの精神に対する虐待

- 性的虐待:子どもに対する性的行為やその強要

- ネグレクト(養育放棄):食事や医療、教育など、子どもの基本的なニーズを満たさない行為

中でも、先ほど触れた「心理的虐待」は、暴言や侮辱、子どもの前での配偶者間暴力などを含み、近年もっとも件数が伸びています。

出典:オレンジリボン

心理的虐待が近年急増している背景については、様々あると考えられていますが、定義の拡大・法改正の影響が大きいのでは、と言われています。

当初の虐待防止法(2000)では、「心理的虐待」とは「児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと」と定義されていた(第二条四)。それが一部改正(2004)によって「児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力」も定義につけ加えられた。いわゆる「面前DV」だが、条文上の定義では子どもの「面前」でなくても配偶者間に暴力があれば、それだけで子どもへの「心理的虐待」とされる。〈児童虐待〉の範囲が、親子間の不全から、配偶者間の不全にまでおし拡げられたのである

〈児童虐待〉は増えているのか – 滝川一廣

このように、虐待はプライベートな“密室”で起こることが多いため、外部からの発見が遅れがちです。

たとえ通報があっても、支援体制の不足や連携の弱さから適切なサポートにつながらないケースも多く、早期発見・早期対応を阻む大きな課題となっています。

これらの虐待問題を解決するためには、多角的な支援が求められます。様々な支援がある中で、この記事では3つの支援の形を紹介します。

虐待の予防

フローレンスは児童虐待の防止のために3つの事業を行なっています。

1.赤ちゃん縁組事業

子どもの虐待死の中で最も多い年齢層は0歳児であり、特に生後0日目の赤ちゃんが多数を占めています。フローレンスは2016年から「赤ちゃん縁組事業」を実施し、予期せぬ妊娠に直面した女性を医療・福祉機関へ繋ぐ支援を行っています。また、出産後に母親が希望する場合には、特別養子縁組の制度を通じて里親を紹介しています。

2.経済的に苦しい家庭への支援

子育て中の親が社会的・経済的に孤立すると、虐待につながるリスクが高まります。フローレンスは、ひとり親家庭を支援するために、寄付を原資とした安価な病児保育を提供しています。また、「こども宅食」事業では、複数のNPOや自治体と共同で、ひとり親家庭に2ヶ月に一度、食品を届ける支援を行っています。

3.保育ソーシャルワーク

保育園に通う子どもの不適切な養育の実態を迅速に把握するために、保育園にソーシャルワーカーを配置し、園とフローレンス事務局、行政などの関係機関が情報を連携して家庭を支援する活動を行っています。

これらの活動を通じて、フローレンスは児童虐待の防止に努めています。

インケア:虐待を受けた子どもの支援

上記のような虐待防止の支援に加えて、実際に虐待を受けた子どもたちを支援する取り組みも存在します。その一つが「インケア」です。

インケアとは、虐待を受けた子どもが児童養護施設に入所した際に提供されるサポートのことです。児童養護施設の役割として、保護者のいない子どもに対して安定した生活環境を提供し、生活指導・学習指導・家庭環境の調整などを行いつつ、子どもたちの健やかな成長と自立を支援します。

児童養護施設は児童福祉法に基づく児童福祉施設であり、入所手続きは各都道府県に設置されている児童相談所が公的責任のもとで行っています。

児童養護施設や孤児院、乳児院の役割や、施設への寄付方法について詳しく知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。

アフターケア:施設退所後も安心して生活できる社会を目指して

これまで、児童養護施設を退所した後の国からの支援はほとんどありませんでした。退所後も安心して生活できるよう、退所した若者に対して民間の支援が行き届くことを目指し、活動を始めたのが、かものはしプロジェクトです。

同団体はこれまでカンボジアやインドで人身売買撲滅活動を行ってきましたが、その経験を活かして2019年から国内で児童虐待の問題にも取り組み始めました。

かものはしプロジェクトの主な活動は次の二つです。

1.自立支援の専門家の派遣

児童養護施設に自立支援の専門家を派遣し、退所後に困難に直面した若者の支援を行っています。

2.支援ネットワークの構築と行政への働きかけ

退所後も安心して生活できる社会と仕組みを作るため、支援ネットワークを構築し、行政への働きかけを行っています。

> 団体公式サイトで詳しくみる

寄付金控除の対象団体です

以上、虐待防止の支援の形をご紹介しました。

これらの支援は、国や地方自治体だけでなく、NPOや企業、市民の協力が不可欠です。子どもたちが安心して成長できる環境を整えるためには、社会全体が一丸となり、継続的な支援を行うことが求められています。

支援先として信頼できる?3つのチェックポイント

続いて、寄付先を選ぶ際に「寄付してよかった」と感じられる3つのポイントを解説します。

企業の良し悪しを判断する材料として、一般的に「ひと・もの・お金」の3つが大切と言われます。

NPOでは、それは「ひと・活動・お金」です。

企業で言うところの”もの”、すなわち”商品”は、NPOがどのようなアプローチで問題を解決しようとしているのか、つまり活動の内容です。

その活動内容に賛同することが、まさしく、寄付を通じた応援と言えると思います。

さらに寄付先として判断する上で、「ひと・活動・お金」を適切な言葉に言い換えると、「職員・活動・会計」です。

以下に、それぞれについて解説します。

職員の顔が見えるか?

NPOの活動には、代表をはじめ、理事や職員、インターンやボランティアなど、多様なスタッフが関わっています。

団体の公式サイトで職員の顔を出していることは、活動に自信がある証拠です。

「自分のお金を誰に託すのか?」を知ることで、より安心して寄付を続けることができます。

その上で、職員数やボランティアの人数など、関わっている人の数も確認できると、なお良いと思います。

- 理事や職員などスタッフの顔が見えるか。

- どれくらいの人が関わっているか。人数が多ければいいわけではありません。

あなたと似たような想いを持って活動しているスタッフがいる団体なら、それはあなたの価値観とマッチする団体かもしれません。

活動によって問題を解決しているか?

同じ社会問題に取り組んだとしても、解決するアプローチは団体によって、実にさまざまです。

例えば「子どもの貧困」と一口に言っても、

- 学習支援を通じて、子どもの学力向上に資する

- 食品配付を通じて、健康や栄養状態を改善する

- 相談窓口を通じて、虐待や暴力などを予防する

というように、団体によって活動の領域は異なります。

そもそもNPOが取り組んでいる問題は、すぐに解決には至らず、長い時間がかかることが多いです。

寄付先として検討している団体の支援アプローチは本質的に問題を解決し得るのか、またそのアプローチに共感するかどうか、などを見ると良いでしょう。

- 寄付先の支援アプローチは問題を解決、もしくは改善しているか?

- しっかりと実績や成果を上げているか。

そうした活動の進捗を定期的に報告するプログラムが整っている団体であれば、自らのお金がどのように活用されたかの理解が進み、寄付をするモチベーションが増します。

透明性の高い会計報告を行っているか?

ほとんどのNPOは、会計報告を公式サイトで公開しています。

逆に会計報告を公開していない団体は、資金を不正に利用しているのではないかと、寄付者から疑問を持たれても仕方がないでしょう。

団体の公式サイトを確認すると「会計報告」や「年次報告」といった形で、会計や財務に関する情報を公開していることが多いので、チェックしてみましょう。

支出の内訳を、例えば事業費80%・管理費20%としている団体であれば、「1,000円寄付したら、おおよそ800円が直接的な活動に、200円が活動を継続していくために必要な費用に変わるんだ」と目安をつけることもできます。

- 透明性の高い会計報告を行っているか?

- 納得できるお金の使い方をしているか。

さらに、監査法人や公認会計士による監査を受けていることを確認できれば、より信用度は高まると思います。

まとめ:虐待防止には寄付も有効な支援のひとつ

今回は「認定NPO法人フローレンス」「公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン」「認定NPO法人Learning for All 」「認定NPO法人かものはしプロジェクト」の4つをご紹介しました。

| 団体名 | 寄付ナビ編集部オススメのポイント |

| フローレンス | ① 幼児を虐待から守るための方策として、特別養子縁組を推進 ② 社会変革集団として、国の制度を変えることにも力を入れており、2018年には児童虐待防止法の改正案を提言 |

| セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | ①子ども達の保健・栄養支援・教育支援を展開、2020年には世界で500万人以上の子どもたちに支援を届ける ②100年以上の歴史を持っている |

| Learning for All | ① 一人の子どもが自立するまで、地域ぐるみでサポート ② 子どもたちを取り巻く社会構造を変えるための活動 |

| かものはしプロジェクト | ① 人身売買の被害者女性の中から、国を変えるようなリーダーが生まれている ② 細やかに活動を報告するため、支援企業の協力による、質の高い年次報告書が届く |

| 子どもの虐待防止センター | ① 専門家チーム24時間相談対応 ② 全国ネットワーク充実支援体制 |

| Living in Peace | ① 被害者支援の国際的連携網強力 ② 防教育プログラム開発力の高さ |

| CAPNA | ① 地域密着の啓発活動展開力強化 ② 行政連携による迅速支援体制強化 |

日本でも一般市民に向けた啓発活動や、虐待を受けた子どもに対して学習の機会を提供するなどの様々な取り組みが行われていましたね。

虐待の事前防止のために、子どもが生まれる前から継続的なサポートを行っている団体もあることがわかりました。

ひとりでも多くの子どもたちが安心で安全に暮らすことが出来るよう、寄付という形でサポートしていくのも良いかもしれませんね。

皆さんが支援方法を探す際に少しでも参考になれば嬉しいです。