(出典:フローレンス HP)

【2025/11/17 更新】

「日本にも貧困がある」と聞いて、驚く方もいるかもしれません。

しかし実際、子どもの約9人に1人が貧困状態にあり、ひとり親家庭では半数近くが生活に困っています(厚生労働省 2023年)。

見た目にはわかりにくくても、食事や学びの機会が足りない家庭は少なくありません。

そうした家庭を支えるため、食料や学習の支援を届けている団体があります。

でも、「寄付したいけれど、何から始めればいいの?」という方も多いのではないでしょうか。

この記事では、そんな不安や疑問に答えながら、支援の方法について以下の項目を通じて詳しく解説していきます。

- ひとり親家庭や母子家庭を支援する団体の紹介

- 日本における「相対的貧困」とは?海外との比較

- 貧困家庭を支援する寄付先・募金先の選び方

あなたにぴったりの寄付先がきっと見つかるはずですので、ぜひ最後までご一読ください。

目次

ひとり親家庭支援の募金先NPO6選

まずは「すぐにおすすめの寄付先を知りたい!」という方のために、寄付ナビ編集部が厳選したおすすめの団体を6つご紹介します。

グッドネーバーズ・ジャパン:ひとり親家庭に温かい食事を届ける

日本ではひとり親家庭の約半数が貧困状態にあり、「食費を切り詰めるために食事を抜く」「子どもにお腹いっぱい食べさせてあげられない」そんな現実に直面している家庭が少なくありません。

特に、食品の値上げが続く中、「毎日の食事をどう確保するか悩んでいる」という声が多く、ひとり親家庭の負担は増す一方です。

「子どもが『おなかすいた』と言っているのに、食べさせてあげられないことがありました。」

グッドネーバーズ・ジャパン HP

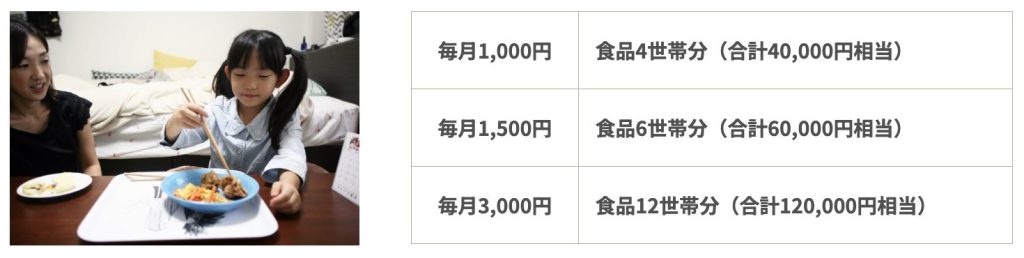

このような状況にあるひとり親家庭を支援するために、グッドネーバーズ・ジャパンは、低所得のひとり親世帯で生活する子どもたちを対象に、定期的に食品を無料で配付する「グッドごはん」を運営しています。

「グッドごはん」は、全国の多くの家庭に食品を届けることで、ひとり親家庭を支援しています。これまでに数万人規模の子どもたちへ食品を届けており、社会的な支えとして重要な役割を果たしています。この活動は、企業や個人からの寄付によって成り立っています。

| 活動内容 | 低所得のひとり親家庭に食料を届ける |

| 活動地域 | 東京都・神奈川県・大阪府・佐賀県周辺など |

| 支援対象 | 経済的に困窮しているひとり親と子ども |

| 寄付の使途 | 食品の調達、食品を保存する設備費や輸送費、人件費など |

| 運営団体 | 認定NPO法人グッドネーバーズ・ジャパン |

編集部オススメのポイント!

「いま、目の前で困っている親子を助けたい」「お腹を空かせている子どものために行動したい」といった方は、ぜひ「グッドごはん」への支援をご検討ください。

> 団体公式サイトで詳しくみる

寄付金控除の対象団体です

フローレンス:ひとり親家庭が“貧困の連鎖”から抜け出すため、病児保育など支援

女性の社会進出も進み、結婚・出産が仕事に及ぼす影響にも社会が寛大になりつつありますが、妊娠した女性や小さなお子様を持つ女性が働きづらい状況も未だにあるのが現実です。

ましてやひとり親ならなおさら。

ひとり親家庭は、低収入であることが多く、子育ても仕事もすべて一人で抱えています(認定NPO法人フローレンス WEBサイトより)。

そして、子育てをしながら働くひとり親が最も困ってしまうのが「子どもの病気」なんです。

大変なのは「子どもの急病時」です。

フローレンス HP

(中略)休みが続くことで収入が減り、最悪の場合はリストラの対象になるなど収入格差が生まれやすく、それが子どもの教育機会・社会的格差につながり、子ども自身の未来にも悪影響が及ぶ……という「世代間での貧困の連鎖」を生んでいきます。

そんなひとり親のために始まったのが「ひとり親支援」。

ひとり親家庭のために低価格で病児保育を提供することで、この貧困の連鎖から抜け出そうとしているのが「認定NPO法人フローレンス」です。

フローレンスは他にも、2004年に法人設立以来、赤ちゃん縁組や障害児保育といった事業を展開。

「親子の笑顔をさまたげる社会問題を解決する」をミッションとして活動しています。

| 活動内容 | 病児保育、障害児家庭支援、ひとり親家庭支援、経済困窮家庭支援、にんしん相談、特別養子縁組、こども宅食、政策提言活動など |

| 活動地域 | 日本各地 |

| 支援対象 | 子ども、ひとり親家庭、障害児家庭、経済的困窮家庭、赤ちゃん・妊婦など |

| 寄付の使途 | ひとり親家庭への病児保育提供、食品・日用品配送、孤立する妊婦の相談支援など、フローレンスの活動全般 |

| 運営団体 | 認定NPO法人フローレンス |

この他にも「赤ちゃん縁組」や「障害児保育」といった、子ども・親子をめぐる社会課題に取り組んでいます。

編集部オススメのポイント!

「母子家庭にまつわる格差をなくしたい」や「懸命に働くひとり親を応援したい」と考えられる方は、支援先として検討してみてよいかもしれません。

> 団体公式サイトで詳しくみる

寄付金控除の対象団体です

カタリバ:すべての10代が未来を創る力を育むために

日本では、家庭の経済状況や地域差により、学びの機会に格差が生じています。

特に、貧困や家庭環境の問題、地域の教育資源の不足が、子どもたちの成長や将来の選択肢を狭める要因となっています。

さらに、被災地では学校や学習環境の整備が遅れ、精神的なケアも十分に受けられない子どもたちが多くいます。こうした課題は、学力格差の拡大や自己肯定感の低下を招き、将来への希望喪失につながる深刻な問題となっています。

母は昔から体が弱かったのですが、災害のショックで寝込むことが増えていきました。私が母と妹の2人をサポートをしながら、壊れかけた家の片づけをしたり、水や食料の手配をしたり……。高校は授業が行われていたのですが、私は行きたくても行けなくて、友達にも会えないのがすごく辛かったです

カタリバ HP

このような状況を改善するため、カタリバは、すべての10代が未来を創る力を育める社会を目指し、多岐にわたる支援活動を展開しています。代表的な活動を紹介します。

- 居場所支援:「アダチベース」は東京都足立区で展開する、困難を抱える子どもたちのための安心できる居場所を提供するサービスです。学びや交流の機会を創出しています。また、全国の子ども食堂支援を行う「むすびえ」と協力し、食事支援も行っています。

- 被災地の放課後学校:「コラボ・スクール」を宮城県女川町・岩手県大槌町で運営し、震災の影響を受けた子どもたちの学習支援と心のケアを実施してきました。

- 被災地緊急支援:「sonaeru」では災害発生時に、子どもたちの学びを継続するための緊急支援を実施しています。

このように、カタリバは全国の子どもたちに学びと居場所を提供しています。これらの活動は、多くの個人や企業からの支援を受けて実現しています。

| 活動内容 | 安心できる居場所の提供、学習支援、食事支援、災害時の居場所の提供や学習支援、探究学習の実践支援など |

| 活動地域 | オンライン(全国)、岩手県、宮城県、福島県、東京都、島根県に加え、各地域団体を後方支援 |

| 支援対象 | 主に日本の小学生〜高校生など |

| 寄付の使途 | 人件費、教材・備品・消耗品費、移動・交通費など |

| 運営団体 | 認定NPO法人カタリバ |

編集部オススメのポイント!

「すべての子どもたちが平等に学び、未来を創る力を育んでほしい」「困難な状況にある子どもたちを支援したい」

こんな風に感じていただけた方は、ぜひ寄付を検討されてみてはいかがでしょうか。

> 団体公式サイトで詳しくみる

寄付金控除の対象団体です

セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン:困窮するひとり親家庭に食料品や日用品を提供

海外の支援を行っている印象が強いセーブ・ザ・チルドレン。

実は、日本の「子どもの貧困」解決の活動にも力を入れています。

特に力を入れているのが、経済的に困難な状況にある家庭を対象とした、食料支援「応援ボックス」です。

学校が長期休みに入る夏と冬とで「応援ボックス」による支援を行っており、2023年度の夏季休暇では、 過去最多6,412世帯から申し込みがあったそうです。

申し込みのあった6,412世帯を対象に行われたアンケートでは、以下のような深刻な状況が浮き彫りになったそうです。

・7割を超す世帯で十分な量の食料を買うお金がない

セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン

・長期休暇中に昼食を十分な量とれていない子どもは46.2%

・物価上昇による賃上げがあったのはわずか4.7%

・6割以上が新型コロナウイルス感染症拡大前の給与水準に戻っていない

・約7割の世帯が「夏休み期間中に日帰りの外出が経済的にできない」

・6割以上の世帯が初等中等教育の無償化や現金給付を望んでいる

またセーブ・ザ・チルドレン・ジャパンが過去実施したアンケートによると、学校の休校等で、貧困家庭の家計は強く圧迫されており、悲痛の声が上がっています。

- 食費を削っている。休校期間中に子どもの体重が3~6kg減ってしまった。

- 2日に一回の食事しかできないので水で空腹をしのいでいる。

- 食事だけでも満足に与えてあげたい。

| 活動内容 | 子どもたちへの給付金支援・食料品支援・虐待予防など |

| 活動地域 | 岩手県、宮城県、東京都など日本各地 |

| 支援対象 | 貧困・被災・虐待など困難を抱える子どもたち |

| 寄付の使途 | 食料品・学用品・給付金など子どもたちの支援活動全般 |

| 運営団体 | 公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン |

セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンの「応援ボックス」は、毎月の寄付で活動を支える「SC(Save the Children)サポート」への参加で支援することができます。

編集部オススメのポイント!

また、セーブ・ザ・チルドレンは公益社団法人なので税額控除を受けることができます。

月々の寄付を1年間継続していただくと、どのような活動が実現できるのかもHPに記載されています。

- 月1,500円のご寄付:通学に必要な体操服5人分に相当します。

- 月3,000円のご寄付:食の支援「お米5Kgと副菜になるレトルト食品4食分」10セットに相当します。

- 月10,000円のご寄付:中学生の制服3人分に相当します。

子どもの権利のパイオニアとして、約120カ国で活動するセーブ・ザ・チルドレン。

海外とともに日本の貧困を解決したい、と思われた方はぜひ寄付を検討してみてください。

> 団体公式サイトで詳しくみる

寄付金控除の対象団体です

キッズドア:物価高から子どもたちの未来を守る

認定NPO法人キッズドアは、日本国内の子どもの貧困解消を目指す団体です。

主な活動は、学習支援、体験活動、キャリア教育、物資・情報・就労支援などのファミリーサポート、調査・提言・啓発活動です。

こうした活動により、貧困や教育格差、体験格差、不登校などの子どもが抱える問題の解決に取り組んでいます。また、寄付やボランティアによる支援を受け付けています。

| 活動内容 | 子どもの貧困、教育格差、体験格差、その他子どもたちを取り巻く社会課題の解決 |

| 活動地域 | 関東・東北地域(オンライン学習会は全国から申し込み可能) |

| 支援対象 | 貧困、不登校、いじめ、障がい、外国にルーツがある、将来に夢や希望を持つことがとてもできない子どもたち |

| 寄付の使途 | 教材代、模試受験費用、貧困家庭への食品提供 |

| 運営団体 | 認定NPO法人キッズドア |

キッズドアは、学校給食がなくなる夏休みを乗り越えるため「食」と「心」の支えるために「夏休み緊急食料支援」を行っています。

子どもが学校で「痩せすぎ」と注意を受けましたが、もうどうしようもない

キッズドア

「夏休み緊急食料支援」では、今日を生きる命をつなぐための食料支援を行います。

夏休み終了後もキッズドアは、遅れた勉強を取り戻す学習支援や、夏休みの思い出を作る体験活動まで、未来をつなぐ支援を続けていきます。

この活動を応援したいと思った方は、是非団体公式HPもご覧ください。

> 団体公式サイトで詳しくみる

寄付金控除の対象団体です

チャンス・フォー・チルドレン:ひとり親世帯など、貧困家庭の子どもに学校外教育を提供

最後に紹介するのは、低所得世帯の子どもを対象に、塾や習い事で使えるスタディクーポンを支給している公益社団法人チャンス・フォー・チルドレンです。

所得水準や家庭環境などを勘案して、支給する子どもが決定されていますが、結果的にひとり親世帯の利用が多いそうです。

たとえば渋谷区では、利用者の6割近くがひとり親世帯であることが分かっています。

(出典:渋谷スタディクーポン事業 中間評価報告書ダイジェスト版)

3歳の頃に父を亡くしました。

母は生活保護と事務のパートで生計を立て、僕を育ててくれました。

家計に余裕があるはずもなく、幼い頃から貧しい生活でした。(中略)「今、しっかり勉強して大学を卒業し、会社に入れば母を支えられるかもしれない」と思い、CFCのクーポン利用に応募しました。

チャンス・フォー・チルドレン HP

クーポンをもらってからは予備校と自宅で懸命に勉強しました。

おかげで大学に合格することができました。

母子家庭などの困難な状況にある子どもであっても、スタディクーポンがあれば「やりたいことにチャレンジする」ことができます。

学力の向上に資するのもさることながら、子どもの自己肯定感にも良い影響があります。

| 活動内容 | スタディクーポンの支給、大学生ボランティア等による相談支援 |

| 活動地域 | 岩手県、宮城県、福島県、東京都、千葉県、神奈川県、埼玉県、兵庫県、大阪府、京都府など |

| 支援対象 | 経済的困難を抱える子ども・被災した子ども |

| 寄付の使途 | クーポン発行費、大学生ボランティアの相談支援費、スタッフ人件費など |

| 運営団体 | 公益社団法人チャンス・フォー・チルドレン |

CFCサポート会員に申し込むと、毎月1,000円からの寄付で、こうした活動を応援することができます。

編集部オススメのポイント!

チャンス・フォー・チルドレンへの寄付は寄付金控除の対象です。

確定申告すれば、寄付した金額の約半分ほどが還ってくるのもポイントです。

「家庭環境にかかわらず、子どもがやりたいことを応援したい」

「貧困の連鎖を断ち切れるのは、教育の支援だと思う」

こんな風に感じていただけた方は、ぜひ寄付を検討されてみてはいかがでしょうか。

> 団体公式サイトで詳しくみる

寄付金控除の対象団体です

ひとり親家庭を取り巻く貧困問題の現状と課題

ひとり親家庭の貧困問題は、日本社会において深刻な課題となっています。

ここで言う「貧困」という言葉について、少し考えてみたいと思います。

貧困という言葉から、どこか遠い国の飢餓で苦しむ子ども、といった想像をする人も多いと思います。日本でスマートフォンを持ち、コンビニで菓子パンや駄菓子などを買っている人が「貧困」であるといわれてもピンとこないかもしれません。

「貧困」には、「絶対的貧困」と「相対的貧困」という二つの考え方があります。

・ 絶対的貧困

世界銀行が定義する「1日を2.15ドル未満で過ごす人」。

一般的な貧困のイメージはこの「絶対的貧困」に該当します。

(引用:World bank)・相対的貧困

「貧困線(等価可処分所得の中央値の半分の額)を下回る等価可処分所得しか得ていない者」。

つまり、世帯の収入から、税金や社会保険料等を引いた「手取り収入」 の中央値の半分以下の生活を送る人。

「絶対的貧困」は、食べ物や水を得ることも難しく生きること自体が困難な状態と言えるでしょう。一方「相対的貧困」は、確かに水を飲むには困らなければ、一応食事もできているけれども、我慢したり困ったりすることが人よりもかなり多く、他の人との暮らしの差を毎日突きつけられる状態とも言えます。

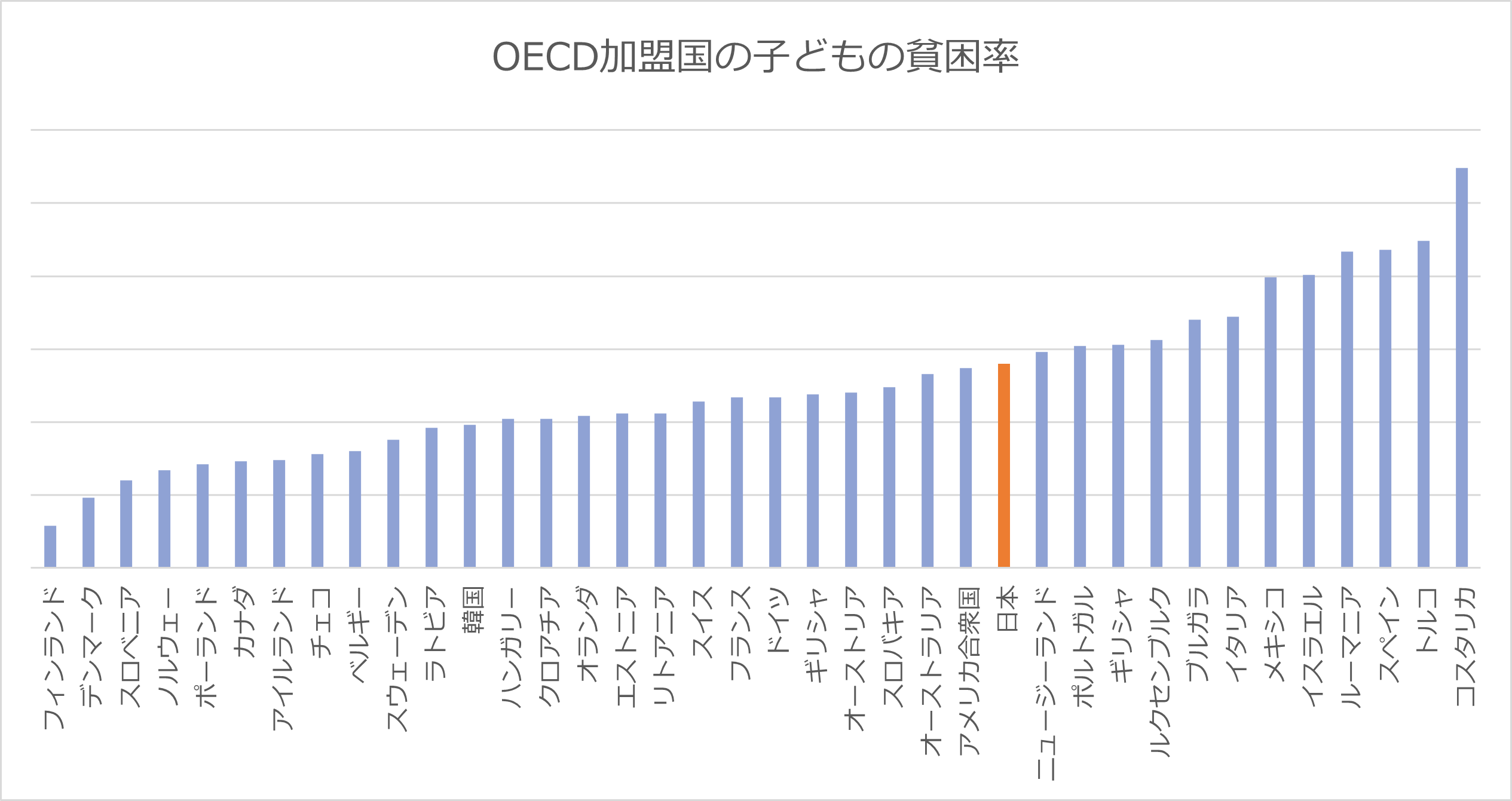

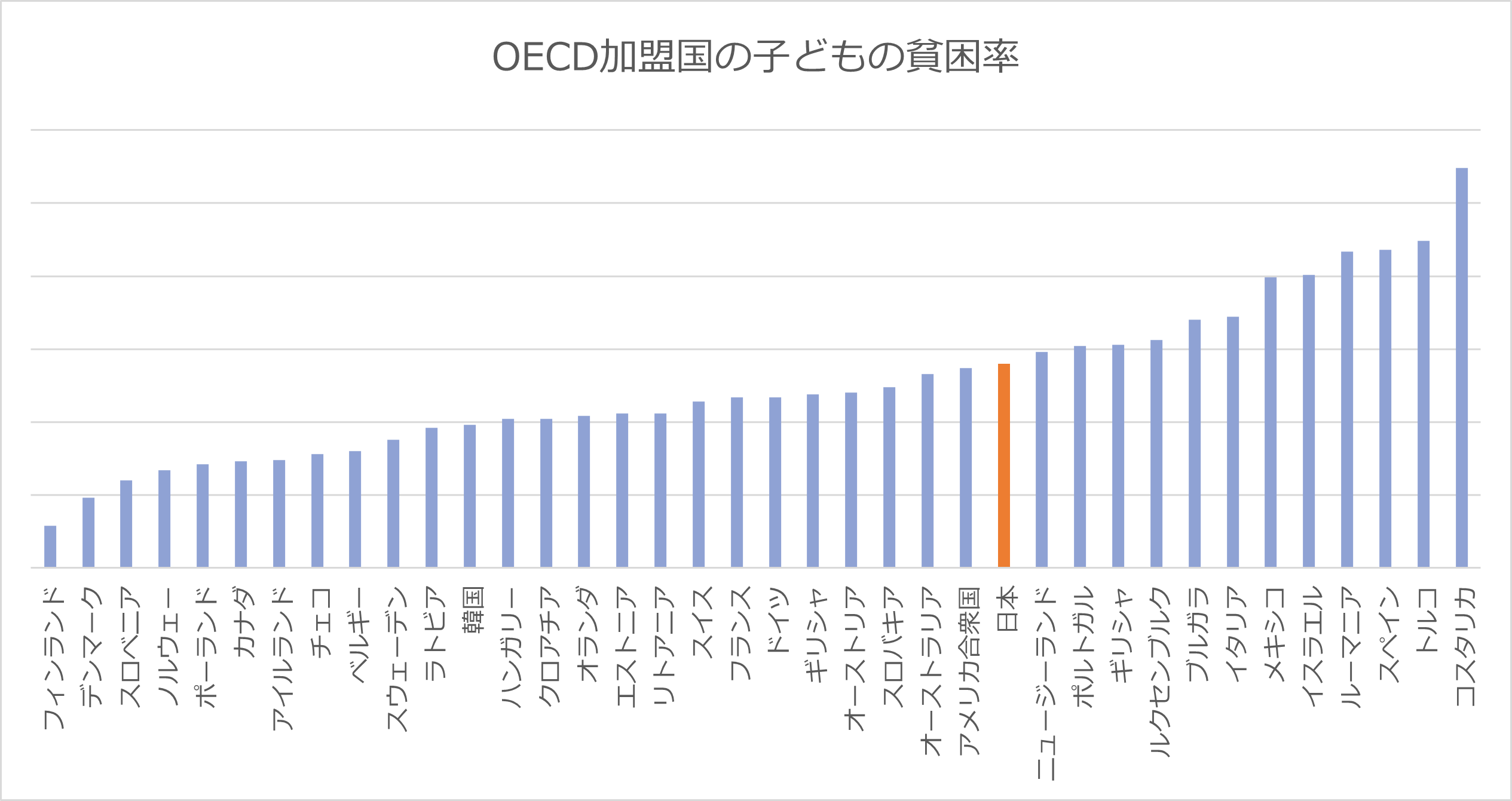

日本における相対的貧困率は 15.4%で、 子ども(17 歳以下)の相対的貧困率は 11.5%です。これは子ども約8~9人に対して1人の割合です。

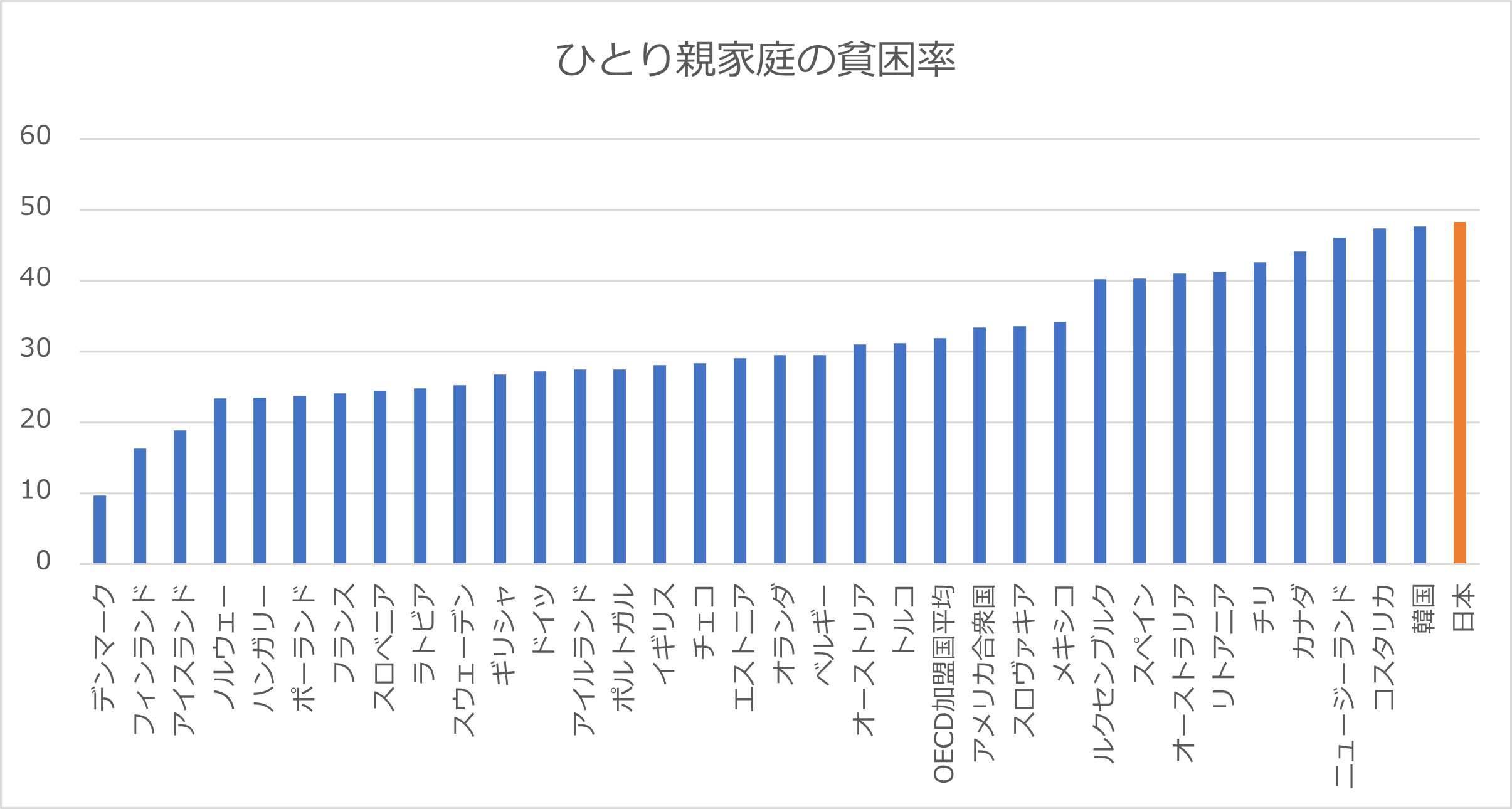

この相対的貧困率について、先進国の集まりとされているOECD加盟国38か国中、日本は13番目に高いのです。

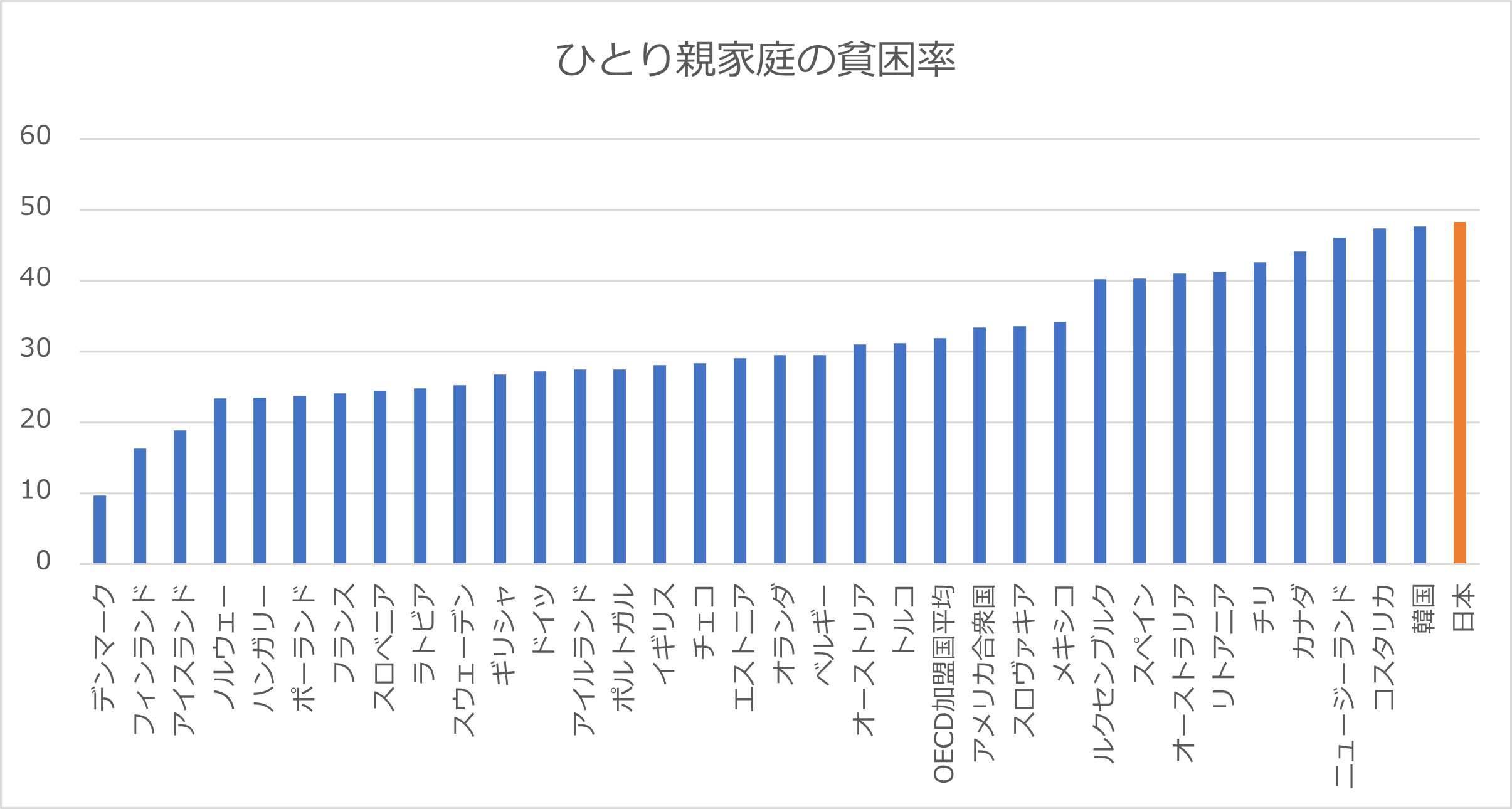

ひとり親の貧困率はOECD加盟国中、なんとワースト1位です。

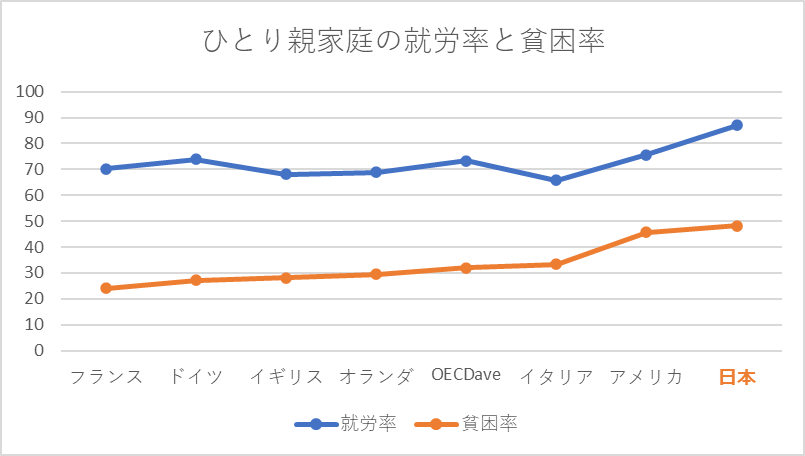

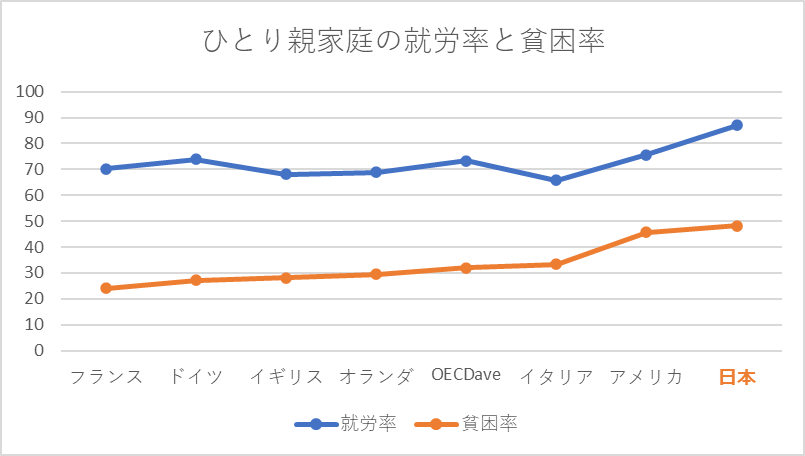

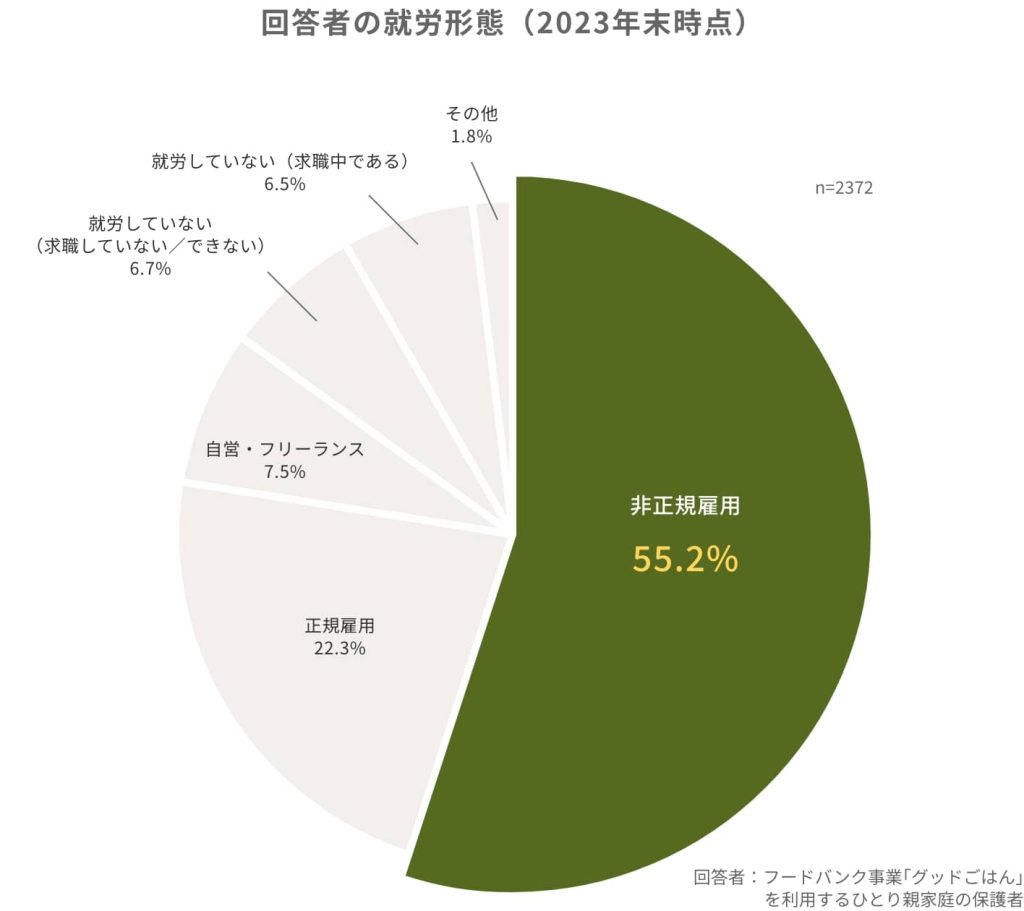

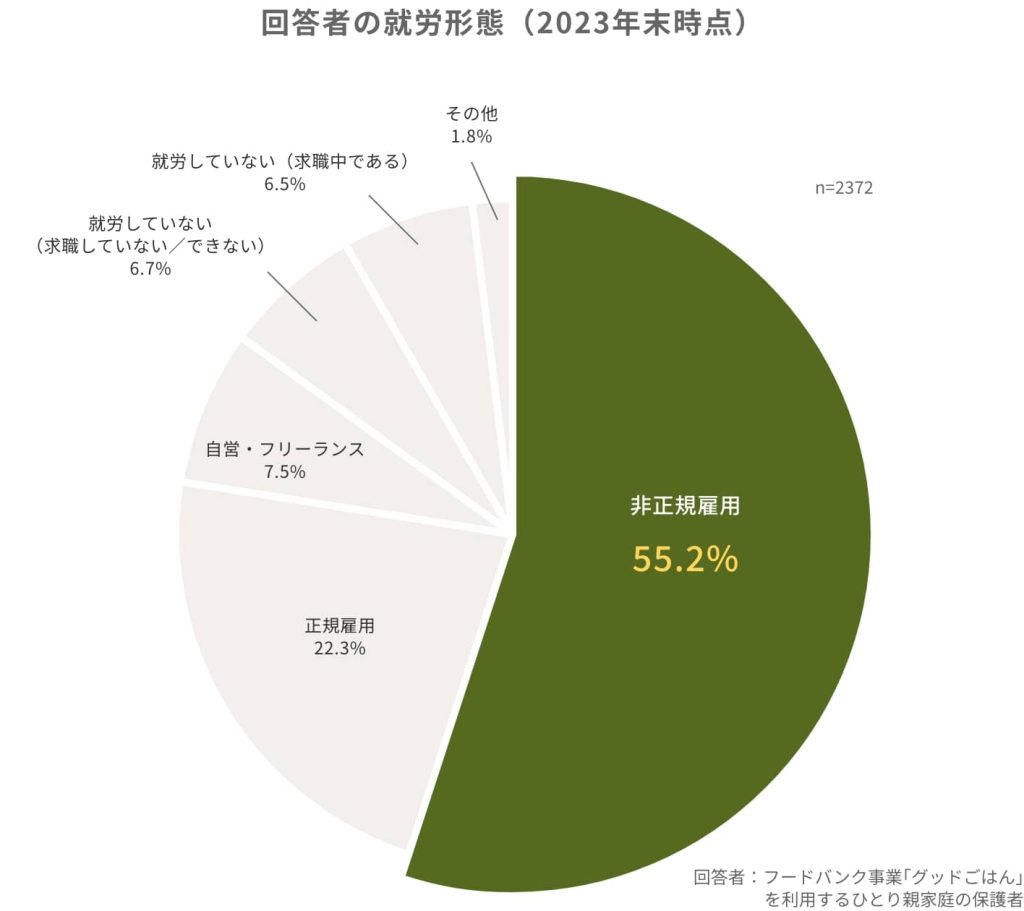

さらに、世界規模の課題について国際的な話し合いを行う場であるG7の、参加国7か国のうち、日本のひとり親世帯の就労率は圧倒的に高いのですが、同時に、貧困率も高いのです。

つまり、私たちが住む日本では、既に貧困に喘いでいるひとり親家庭において、働いているにも関わらず貧困である、ということが言えるのです。

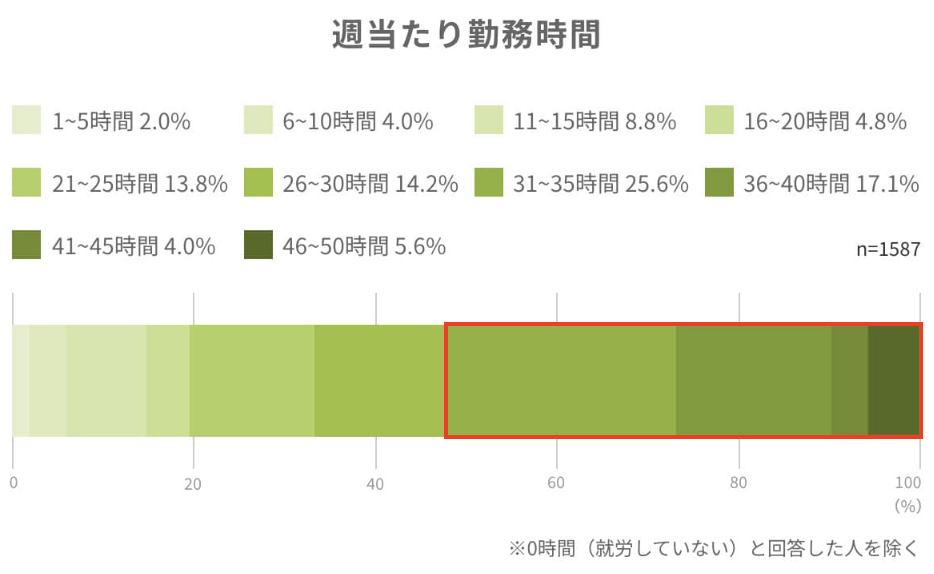

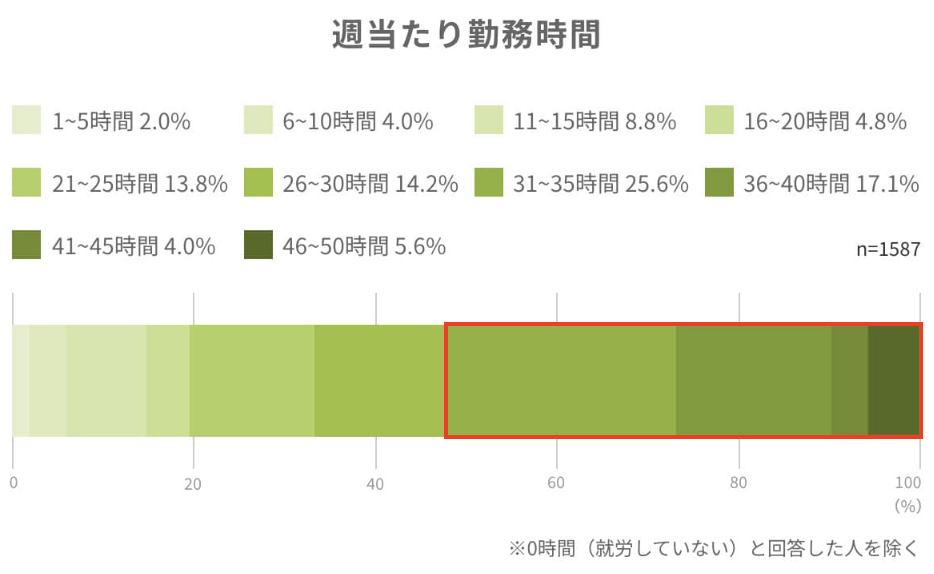

実際に、グッドネーバーズ・ジャパンが2023年1月に実施した、フードバンク「グッドごはん」利用者を対象とした調査によると、ひとり親家庭の保護者のうち約半数が週31時間以上、10人に1人は週41時間以上働いていることも明らかになっています(下図参照)。

回答者からは、

「休めば給料が減るので無理でも働かないと余裕が無い」「働けど働けど給与は上がらず収入が増えないが、物価は上がるので生活が大変」といった切実な声が寄せられています。

ひとり親家庭の生声白書を一部編集

ひとり親家庭を取り巻くこうした問題に対して、前章で紹介した団体が様々な分野で支援を届けています。

これらの支援は、国や地方自治体だけでなく、NPOや企業、市民による協力も不可欠です。子どもたちが安心して成長できる環境を整えるためには、社会全体が協力し、継続的な支援を行うことが求められています。

インタビュー:支援の現場で出会ったひとり親家庭の声

物価高や育児の孤立が進む中、経済的に厳しい状況にあるひとり親家庭を支える「グッドごはん」。今回は、実際に支援を受けた方の声や、現場で支えるスタッフの想いについて、綿貫さんにお話を伺いました。

Q)最近寄せられている声で、特に印象的なものはありますか?

(綿貫さん)最近とくに多いのが「お米が買えない」という声です。

「高すぎて手が出せない」「もう家にお米がない」といった切実な声が、毎月のように届いています。

2025年5月のアンケートでは、お米に関する設問にかなり多くの回答が寄せられました。

物価高の影響はここ数年ずっと続いていますが、特に最近は深刻さが増してきたという印象ですね。

Q)グッドごはんの利用者には、どのような状況の方が多いのでしょうか?

(綿貫さん)私たちが支援しているご家庭には、フルタイムで働けないひとり親の方が多いです。お子さんが体調を崩した時など、すぐに対応できるようにしておかないといけないので、

どうしても時間に融通がきくパート勤務を選ばざるを得ない、という声をよくお聞きします。

グッドネーバーズ・ジャパン – ひとり親家庭の生声白書

また、補助金などの支援制度そのものを知らない方や、知っていても申請手続きの難しさから諦めてしまう方もいらっしゃいます。

制度があっても、実際に使えていない方が多いというのが、私たちが支援を通じて感じている現状です。

Q)そうした方々にも届くのが、グッドごはんの強みなんですね。

(綿貫さん)そうですね。申し込みから食品を受け取るまでの流れが複雑にならないようにしているので、ハードルが低いと思います。

申請に必要な書類も、できる限り最低限にしています。

Q)家庭の経済的困難が、子どもたちにどんな影響を与えていると感じますか?

(綿貫さん)親御さんから「我慢ばかりさせている気がする」というような声をよく聞きます。

例えば、参考書が買えない、塾に行けない、習い事ができない。

お出かけや文化体験もほとんどなく、学校以外での体験がないという声をよく耳にします。

Q)そうした状況のなかで、グッドごはんはどんな役割を果たしていますか?

(綿貫さん)やはり「食べること」は、一番基本的なことだと思います。

お腹が空いていたら、集中できないし、イライラしたりして、生活全体に悪影響が出てしまうようです。

逆に、食べるものがあるというだけで、気持ちが落ち着いて、安心感が生まれるんですよね。「今日は食べられる」という安心があると、仕事を探してみようとか、宿題を頑張ってみようとか、前向きな行動にもつながっていくという話をされる方も多いです。

グッドネーバーズ・ジャパン – 利用者の声(グッドごはん活動報告 2025年1月配付)

さらに、食費が浮くことで、他の必要な支出にお金をまわせるというメリットもあります。実際に「助かっています」という声はとても多くいただいています。

Q)グッドごはんでは、支援対象のご家庭に対し、食育プログラムなどの体験支援も行っているそうですね。支援を始めた経緯を教えてください。

(綿貫さん)食品支援を続けていくなかで「他に困っていることはありますか?」とお聞きすると、「外出ができない」とか「子どもにやりたいことをさせてあげられない」といった声が多く寄せられました。

そうした状況を受けて、ただ物を渡すだけでなく、親子で一緒に体験できる場をつくったほうがいいのではと思いました。親子のコミュニケーションにもなりますし、子ども自身が「これが好きかも」と気づくきっかけにもなります。

一度きりの体験でも、将来の選択肢に影響を与えることがあるのではないか、と思っています。たとえば「自分はこれが好きだから、将来こういう仕事がしたい」と思うようになる子もいるかもしれません。

Q)体験支援として、これまでにどんな取り組みをされてきましたか?

(綿貫さん)まずは食品支援に関連して、食品メーカーさんと連携した食育プログラムを行っています。カルビーさん、キッコーマンさん、キリンさんなどと一緒に、渋谷の事務所で小学生向けの出張授業のようなイベントを実施してきました。子どもたちは勉強のあとにお土産ももらえます。

夏休みの自由研究に活用する子も多いです。学びの機会としても、とても喜ばれています。

ほかにも、食品メーカー以外の企業さんとの連携もあります。たとえば、ルフトハンザさんと長年連携していて、空港の見学ツアーも開催しています。貨物便のコックピットに入ったり、機内食を食べたり、キャリア担当の方のお話を聞いたりと、空港に関心を持つ子どもたちにとっては特別な体験になっています。

グッドネーバーズ・ジャパン – ルフトハンザ カーゴの前で機長たちと記念撮影

「助けてくれる人がいる」それだけで、前を向ける家庭があります。

子どもの空腹を満たし、親の心を軽くするグッドごはんの支援は、みなさまの寄付で支えられています。

ひとり親家庭に、あたたかな「安心」と「体験」を届けるために。できることから、はじめてみませんか。

> 団体公式サイトで詳しくみる

寄付金控除の対象団体です

母子家庭への寄付でよくある質問

実際に寄付を検討する際、疑問や不安に思うこともあると思います。それらをまとめましたので、ご参考にしていただければと思います。

すでに国による支援があるから寄付は不要では?

日本では、児童扶養手当や就学援助など国による支援がありますが、それだけでは不十分な分野が多く存在します。特に、学習支援、メンタルケア、医療費支援などの個別ニーズには対応しきれていません。

NPOやNGOは、国の支援が届きにくい部分を補完し、より細やかなサポートを提供しています。

これらの活動を応援する個人の寄付は、そうした不足を埋め、すべての子どもが必要な支援を受けられるために重要な役割を果たします。

なぜひとり親家庭への支援が必要なの?

日本では、子どもの9人に1人が貧困状態にあり、特にひとり親家庭の相対的貧困率は約半数という状況です。これにより、ひとり親家庭は生活費、教育費、医療費などの負担が大きく、子どもたちが十分な支援を受けられないケースが多くあります。

特に、教育や学習支援、医療費の助成、生活支援といった分野での支援が不可欠です。NPOや政府の支援を通じて、ひとり親家庭の子どもたちが貧困の連鎖から抜け出し、健全な発達と成長を遂げるためのサポートが求められています。

支援先として信頼できる?3つのチェックポイント

ここまで読んでいただき、様々な支援の形や支援団体について知っていただけたかと思います。

しかし、中には「結局どこに支援したらいいかわからない」という方もいらっしゃるかもしれません

そんな方のために、寄付ナビが考える「支援先として信頼できるかのチェックポイント」をご紹介します。

一般的に、企業の良し悪しを判断する材料として「ひと・もの・お金」の3つが大切と言われます。NPOでは、それは「ひと・活動・お金」です。

企業で言うところの”もの”、すなわち”商品”は、NPOがどのようなアプローチで問題を解決しようとしているのか、つまり活動の内容です。

その活動内容に賛同することが、まさしく、寄付を通じた応援と言えると思います。

さらに寄付先として判断する上で、「ひと・活動・お金」を適切な言葉に言い換えると、「職員・活動・会計」です。

- 職員の顔が見えるか?

- 活動によって問題を解決しているか?

- 透明性の高い会計報告を行っているか?

支援を迷っている団体があれば、是非参考にしてくださいね。

まとめ:ひとり親への支援は様々な形がある

この記事では、日本国内の子どもたちへの支援活動の例として、6つの団体をご紹介しました。

| 団体名 | 寄付ナビ編集部オススメのポイント |

| グッドネーバーズ・ジャパン | ①低所得のひとり親家庭を対象に食品を配付 ②寄付の使途は食品の調達、食品を保存する設備費や輸送費、人件費など |

| フローレンス | ①ひとり親家庭が“貧困の連鎖”から抜け出すため、病児保育など支援 ②「親子の笑顔をさまたげる社会問題を解決する」をミッションとして活動 |

| カタリバ | ① 10代を対象としたキャリア教育で、子どもの意欲と創造性を引き出し、育む ② 創業者とスタッフの皆様の情熱が共感を呼び、3万人以上の支援者が活動を支えている |

| セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | ① 100年以上の歴史があり、国際的にも信頼されている団体 ② コロナ禍の支援策として始まった「応援ボックス」 |

| キッズドア | ① ⽇本国内の子ども支援に特化して活動するNPO ② 子どもの貧困や教育格差、体験格差など、様々な課題に取り組んでいる |

| チャンス・フォー・チルドレン | ①低所得世帯の子どもを対象に、塾や習い事で使えるスタディクーポンを支給 ②「家庭環境にかかわらず、子どもがやりたいことを応援したい」という方にオススメ |

寄付金額や方法、各団体の用途も様々ありましたがボランティアを募集している団体も多くあります。

しかし、なかなか直接現場に出向いたりひとり親との交流が少ないのも現状ですよね。

それでも「ひとり親家庭を寄付で応援したい」という方にとって、支援先選びの参考になれると嬉しいです。

子育ては2人でも苦悩や困難が多い時期もたくさんあります。

一人で頑張るシングルマザーやその子どもたちを、あなたも寄付という形で応援してみませんか?