(出典:ユニセフHP)

【2025/11/17 更新】

「学校に行くより、働かないと生きていけない」――そんな現実を背負わされている子どもたちが、世界には今も1億6,000万人もいます。

アジアやアフリカを中心に、農園での過酷な農作業や、工場での単純労働に日々追われ、十分な教育も受けられないまま、大人のように働かされているのです。

「何か力になれないだろうか」「でも、どこに寄付すればいいの?」と感じている方へ。

この記事では、以下を通じて 児童労働の根本的な解決に取り組んでいる活動や寄付の方法について解説していきます。

- 児童労働を無くすための取り組みを行う団体の紹介

- 世界の児童労働の現状と、その背後にある社会的な要因

- 私たちの暮らしとの関係

- 国際機関やNGOによる児童労働撤廃のための取り組み

- 信頼できる寄付先の選び方

あなたにぴったりの寄付先がきっと見つかるはずですので、ぜひ最後までご一読ください。

目次

児童労働を無くす取り組みを行うおすすめ団体3選

まずは「すぐにおすすめの寄付先を知りたい!」という方のために、寄付ナビ編集部が厳選したおすすめの団体を3つご紹介します。

シャプラニール:過酷な環境で働かされている”家事使用人”の少女を救う

認定NPO法人シャプラニール=市民による海外協力の会は、「隠された」児童労働と言われる家事使用人として働く少女を支援しています。

ゴミ捨て場で発見された瀕死の少女

ある日、バングラデシュのゴミ捨て場で瀕死の少女が発見されました。

少女は身体中から出血し、アイロンで押し付けられたようなやけども見られました。身元を調べると、アドリちゃんという名の11歳の少女で、貧しい農村から離郷し、雇い主の家に住み込みで働く家事使用人だと分かりました。

シャプラニールHP

アドリちゃんは雇い主から虐待を受け、ゴミ捨て場に捨てられたのです。

シャプラニールが活動しているバングラデシュでは、アドリちゃんのように家事使用人として働く少女が33万人程いるとされています。

しかし正確な人数は分かりません。

それは、工場で働く子どもやストリートチルドレンなどと違い、家の中で働く少女を見つけるのが難しいからです。

家事使用人が「隠された」児童労働と言われているのは、そのためです。

シャプラニールは、少女たちのための支援センターを開設し、自立に向けたサポートを提供しています。

初年度に支援センターを利用した約65名の少女たちに起きた変化は目を見張るものでした。

読み書きや計算だけでなく、保健衛生などの知識も身につけたことで、少女たちの身なりは目に見えて清潔になっていきました。

そして何よりも、住み込みで孤独を感じながら働く少女たちにとって、センターで友達と過ごす時間はかけがえのない時間となったのです。

シャプラニールHP

編集部オススメのポイント!

「家事使用人の少女たちが自らの力で未来を変えるための力になりたい」

「貧困に苦しむアジアの子どもたちのために今すぐに行動を起こしたい」

こんな風に感じていただけた方は、ぜひシャプラニールのWebサイトもご覧になってみてください。

> 団体公式サイトで詳しくみる

寄付金控除の対象団体です

ユニセフ:「すべての子どものために」世界中で教育を支援する国連機関

世界には、学校で勉強している時間に危険な労働をしている子どもたちがたくさんいます。

ユニセフは、世界中のすべての子どもたちに質の高い教育を提供すべく、教育支援を行なっています。

世界では、小学校や中学校の学齢期にあたる多くの子どもたちが学校に通えていません。

貧困や紛争、災害など多くの理由から、学ぶことができない子どもが大勢いるのです。

ユニセフでは、教育環境の整備や教材の支援だけではなく、子どもの保護や心理的なケア、衛生環境の整備など、子どもたちが希望の心を持って安心して学べる環境づくりを行なっています。

マミタスアのように砕石場で働く子どもたちの多くは、適切な防具や衣服も与えられていません。

ユニセフHP

高い気温の中、有害な煙や埃に長時間さらされることにより、呼吸器疾患、下痢、皮膚病や脱水症状を起こしたり、石の破片が飛び散り、目をけがする危険もあります。

| 活動内容 | 医療・保健・衛生・教育など多岐に渡る |

| 活動地域 | ガーナ、パキスタン、バングラデシュなど世界190ヶ国 |

| 支援対象 | 貧困・紛争・緊急支援が必要な国に住む子どもたち |

| 寄付の使途 | ワクチン・医療器具・研修実施費用など |

| 運営団体 | 公益財団法人日本ユニセフ協会(日本窓口) |

編集部オススメのポイント!

ユニセフが支援対象としている国は、途上国だけではありません。

たとえ経済的に豊かであっても、困難な環境に置かれる子どもたちは存在します。

どんな子どもであっても公平にチャンスがもたらされるよう、ユニセフは活動を続けます。

「世界のすべての子どもたちに笑顔を!」という言葉は、決して綺麗事ではないのかもしれません。

そんな希望あふれる世界への第一歩を、一緒に作ってみませんか?

> 団体公式サイトで詳しくみる

寄付金控除の対象団体です

シャンティ国際ボランティア会:「生きる力を育む」ゴミ山で働く子どもに本を

シャンティ国際ボランティア会は、アジアで教育文化支援を行う日本発の国際NGOです。

1981年に設立され、複数の国で学校建設や図書館整備などを行なっています。

世界には、学校に行ったり、本を読めるのが当たり前ではない子ども達がいます。

たとえば、貧しさによって働かなければいけない子ども達……。

貧しいゆえに働いている子どもたちは、読み書きができないまま育ち、結果的に大人になってもよい仕事につくことが難しくなってしまいます。

貧困の連鎖、負の連鎖が起きてしまうのです。

朝から晩まで、ビンやペットボトルを探し、それをお金に換えているのです。

シャンティ国際ボランティア会HP

1日働いて受けとるのはたった150円です。

本を読み、勉強し、友達と遊ぶ。

子どもにとって大切なたくさんの時間が奪われています。

シャンティ国際ボランティア会では、

- 学校建設や図書館運営、移動図書館などの場づくり

- 絵本や紙芝居の出版、読み聞かせなど本を読む機会の提供

- 学校教員や図書館員の育成

など、アジアでの包括的な教育文化支援活動を行なっています。

編集部オススメのポイント!

まずは、本に触れる機会を広く提供すること……そこから子どもたちの未来が始まります。

子どもの「生きる力」を育む第一歩を、あなたも支援してみませんか。

> 団体公式サイトで詳しくみる

寄付金控除の対象団体です

児童労働とは?いま世界で起きている現実

世界には約1億6000万人の“働く子ども”がいる

世界では今も、多くの子どもたちが学校に通うことなく、危険な環境で働いています。

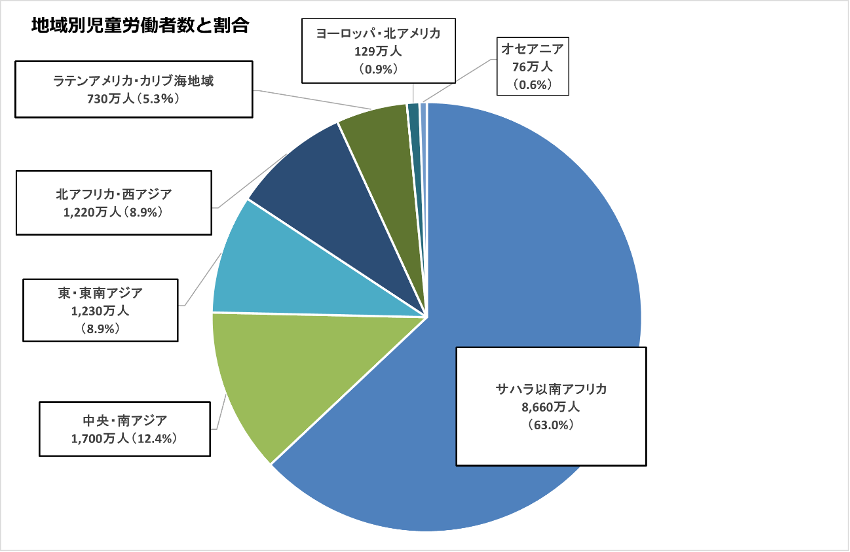

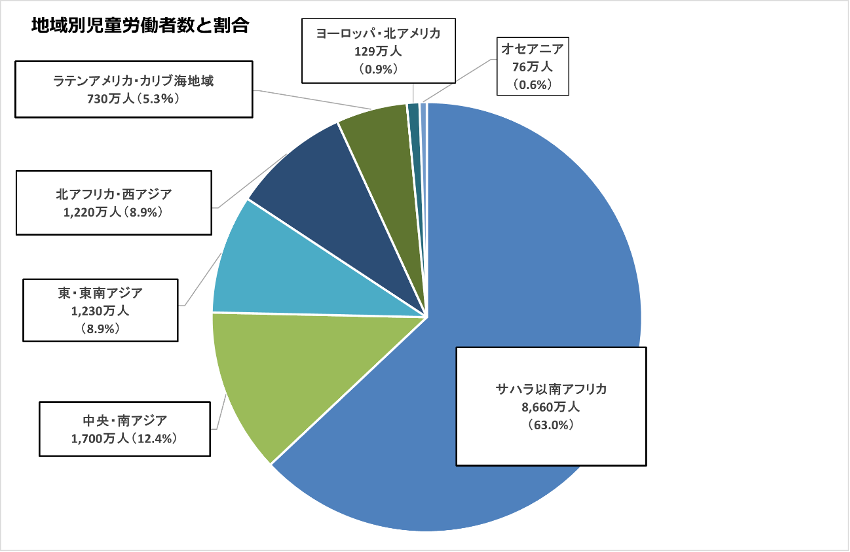

国際労働機関(ILO)とユニセフの2021年の共同報告書によると、児童労働に従事している子どもは全世界で1億6,000万人。これは5~17歳の子どもの約10人に1人にあたります。

とくに深刻なのはサブサハラ・アフリカで、全体の児童労働者のほぼ半数を占めると言われています。また、年齢別では5~11歳の子どもが最も多く、全体の半数以上を占めており、極めて幼い段階から労働に従事していることがわかります。

出典:児童労働ネットワーク(2025年)

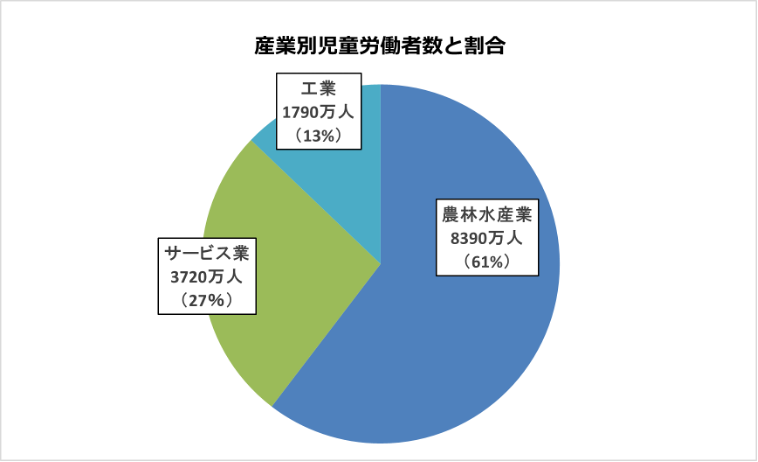

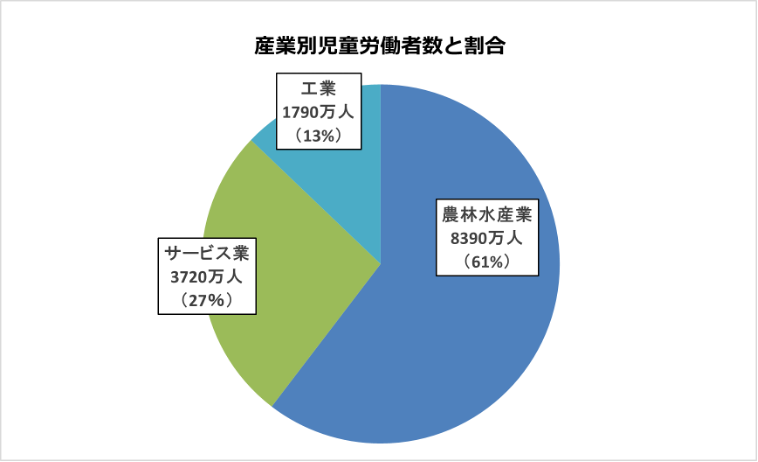

児童労働の約60%は農業分野に集中しており、農場での収穫作業や畜産などに従事しています。そのほか、鉱山での掘削作業、レンガ工場での重労働、縫製工場での単純作業など、過酷な環境で長時間働く子どもたちも少なくありません。

出典:児童労働ネットワーク(2025年)

命の危険と隣り合わせの過酷な環境

児童労働の多くは、子どもたちの心身に重大な影響を及ぼす危険な作業です。農薬を扱う農作業、重機を用いた鉱山作業、長時間に及ぶ立ち仕事などは、発達途中の子どもにとって深刻な健康リスクとなります。

さらに、児童労働は教育の機会を奪います。学校に通えず、読み書きや計算といった基礎的な能力を身につけることができないまま、大人になっても安定した職に就くことが難しくなります。このように、児童労働は貧困の連鎖を生み出す要因にもなっているのです。

一部の子どもたちは、家族から引き離されて働かされたり、人身売買の被害に遭うなど、深刻な人権侵害にも直面しています。

こちらの記事では、児童労働の実例を紹介していますので、合わせてご覧ください。

なぜ児童労働はなくならない?背景にある社会問題

では一体なぜ、児童労働が起こり、根強く残り続けるのでしょうか。

家が貧しいから?子どもに教育など必要ないから?児童労働の原因は、複数ありかつそれぞれが関係し合っています。

ここでは、その背景にある問題について解説していきます。

最も大きな要因は「貧困」

児童労働の最大の原因は、家庭の貧困であると言えます。家計を支えるために子どもを働かせざるを得ない家庭が多く、労働が日常の一部になっている場合もあります。とくに農村部では「家族全員が働くのが当たり前」という価値観が根強く残っている地域もあり、教育よりも労働が優先されがちです。

国際労働機関は、児童労働を減らすためには単に労働を禁止するだけでなく、貧困対策と社会保障の強化が必要であると指摘しています。

教育制度の未整備・就学の困難さ

多くの途上国では、教育を受けたくても受けられない現実があります。

- 学校が遠い

- 通学路が危険

- 制服や教科書に費用がかかる

- 教師不足や教室の老朽化 など、学びたくても学べない状況が続いています。

とくに女の子や障害のある子どもたちは、教育から排除されやすい傾向があります。教育を受けられなければ、将来の選択肢が狭まり、児童労働に陥るリスクも高まります。

雇う側の都合:安価で従順な労働力

企業や雇い主にとって、子どもは「安く雇えて、文句を言わずに働く労働力」として見られることがあります。とくにサプライチェーンの末端では、労働環境が見えづらく、児童労働が温存されやすい状況です。

児童労働を禁止する法律が整備されていても、取り締まりが不十分な地域では、実効性を欠いています。

児童労働の原因については、こちらの記事でも詳細に解説していますのでご覧ください。

児童労働とわたしたちの暮らしの関係

児童労働の問題は、遠い国の出来事のように思えるかもしれませんが、実は私たちの日常生活と深くつながっています。

- チョコレート → カカオ豆の多くは西アフリカで栽培。現地では児童労働が深刻。

- ファストファッション → 安価な衣料品を支える縫製工場に子どもが従事。

- スマートフォン → バッテリーに使われる鉱物の採掘に子どもが動員されるケースも。

消費者である私たちが、何を買い、どのような企業を支持するかによって、児童労働の構造を変えていくこともできるのです。

児童労働をなくすための取り組みとは?

児童労働の根本的な解決には、個々の家庭の努力だけでは限界があります。国際機関、各国政府、企業、そして市民社会が連携し、包括的なアプローチで取り組むことが必要です。

国際機関や政府レベルでの取り組み

国際労働機関(ILO)は、児童労働の廃絶に向けて法的枠組みを整備してきました。なかでも以下の2つの条約は、児童労働対策の国際的な柱となっています。

- ILO第138号条約(最低年齢条約):子どもの労働開始年齢を明確に定めた条約

- ILO第182号条約(最悪の形態の児童労働条約):人身売買、兵士、危険労働などの「最悪の形態」を速やかに撤廃することを各国に求める条約

現在、これらの条約はほとんどの国で批准されており、児童労働撲滅に向けた世界的な合意が形成されています。出典:ILO「条約の一覧」

また、2015年に国連で採択された「持続可能な開発目標(SDGs)」でも、児童労働の撤廃が明確に掲げられています。

強制労働を根絶し、現代の奴隷制、人身売買を終らせるための緊急かつ効果的な措置の実施、最悪な形態の児童労働の禁止及び撲滅を確保する。2025年までに児童兵士の募集と使用を含むあらゆる形態の児童労働を撲滅する。

グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパン

NGOやNPOなど民間レベルでの活動

教育支援と収入支援の両立

多くのNGO・NPOでは、子どもを労働から解放するだけでなく、その代わりに教育の機会を提供し、家族の生活を支える支援も同時に行っています。

例えばユニセフでは、児童労働の根絶に向けて以下のような多面的な支援を展開しています。

- 学校建設や教育資材の提供を通じた就学支援

- 子どもの保護に関する法制度の整備支援

- 保護者の収入向上を目的とした生計支援プログラムの実施

- 紛争地や災害被災地での緊急支援と、児童労働リスクの軽減

© UNICEF/UN0455060/Al-Quliah 鉄を切断する12歳の男の子。父親を亡くし、家計の担い手として、危険を伴う鍛冶場で1日11時間働いている。(イエメン)

こうした活動は、ユニセフの寄付によって支えられています。私たち一人ひとりの支援が、子どもたちに「学ぶ自由」と「未来を選ぶ力」を届けることにつながります。

「今、働かされている子どもたちに、教育と希望を届けたい」

そんな思いをお持ちの方は、ぜひユニセフへの寄付をご検討ください。

> 団体公式サイトで詳しくみる

寄付金控除の対象団体です

企業への働きかけとサプライチェーンの透明化

国際的なNGOは、企業に対して児童労働のない調達を求めるキャンペーンを積極的に展開しています。

たとえば、インターナショナル・レイバー・ライツ・フォーラム(ILRF)やフレア・ウェア財団(Fair Wear Foundation)、オックスファム(Oxfam)などは、アパレル・農産品などのサプライチェーンにおいて、児童労働や強制労働が行われていないかを調査・監査し、企業に是正を促しています。

また、レインフォレスト・アライアンスやフェアトレード・インターナショナルは、児童労働の排除に配慮した商品に認証マークを付けることで、消費者に「エシカル消費(倫理的消費)」の選択肢を提供しています。

さらに、企業に対しては、サステナビリティ報告書や人権デューデリジェンスの中で、児童労働に関する情報開示を求める動きも強まりつつあります。

こうした取り組みを通じて、消費者・企業・市民社会が一体となって児童労働の根絶を目指す国際的な潮流が広がっています。

支援先として信頼できる?3つのチェックポイント

続いて、寄付先を選ぶ際に「寄付してよかった」と感じられる3つのポイントを解説します。

企業の良し悪しを判断する材料として、一般的に「ひと・もの・お金」の3つが大切と言われます。

NPOでは、それは「ひと・活動・お金」です。

企業で言うところの”もの”、すなわち”商品”は、NPOがどのようなアプローチで問題を解決しようとしているのか、つまり活動の内容です。

その活動内容に賛同することが、まさしく、寄付を通じた応援と言えると思います。

さらに寄付先として判断する上で、「ひと・活動・お金」を適切な言葉に言い換えると、「職員・活動・会計」です。

以下に、それぞれについて解説します。

職員の顔が見えるか?

NPOの活動には、代表をはじめ、理事や職員、インターンやボランティアなど、多様なスタッフが関わっています。

団体の公式サイトで職員の顔を出していることは、活動に自信がある証拠です。

「自分のお金を誰に託すのか?」を知ることで、より安心して寄付を続けることができます。

その上で、職員数やボランティアの人数など、関わっている人の数も確認できると、なお良いと思います。

- 理事や職員などスタッフの顔が見えるか。

- どれくらいの人が関わっているか。人数が多ければいいわけではありません。

あなたと似たような想いを持って活動しているスタッフがいる団体なら、それはあなたの価値観とマッチする団体かもしれません。

活動によって問題を解決しているか?

同じ社会問題に取り組んだとしても、解決するアプローチは団体によって、実にさまざまです。

例えば「子どもの貧困」と一口に言っても、

- 学習支援を通じて、子どもの学力向上に資する

- 食品配付を通じて、健康や栄養状態を改善する

- 相談窓口を通じて、虐待や暴力などを予防する

というように、団体によって活動の領域は異なります。

そもそもNPOが取り組んでいる問題は、すぐに解決には至らず、長い時間がかかることが多いです。

寄付先として検討している団体の支援アプローチは本質的に問題を解決し得るのか、またそのアプローチに共感するかどうか、などを見ると良いでしょう。

- 寄付先の支援アプローチは問題を解決、もしくは改善しているか?

- しっかりと実績や成果を上げているか。

そうした活動の進捗を定期的に報告するプログラムが整っている団体であれば、自らのお金がどのように活用されたかの理解が進み、寄付をするモチベーションが増します。

透明性の高い会計報告を行っているか?

ほとんどのNPOは、会計報告を公式サイトで公開しています。

逆に会計報告を公開していない団体は、資金を不正に利用しているのではないかと、寄付者から疑問を持たれても仕方がないでしょう。

団体の公式サイトを確認すると「会計報告」や「年次報告」といった形で、会計や財務に関する情報を公開していることが多いので、チェックしてみましょう。

支出の内訳を、例えば事業費80%・管理費20%としている団体であれば、「1,000円寄付したら、おおよそ800円が直接的な活動に、200円が活動を継続していくために必要な費用に変わるんだ」と目安をつけることもできます。

- 透明性の高い会計報告を行っているか?

- 納得できるお金の使い方をしているか。

さらに、監査法人や公認会計士による監査を受けていることを確認できれば、より信用度は高まると思います。

まとめ:児童労働をなくすための活動に興味がある方のご参考に

ここで紹介した3つのNPOの活動を通し、少しでも児童養護施設への支援に興味を持っていただけたら幸いです。

| 団体名 | 寄付ナビ編集部オススメのポイント |

| シャプラニール | ① 長年の実績と信頼 ② 教育・職業訓練に直結する支援 |

| ユニセフ | ① 世界規模での命と権利の保護 ② 圧倒的なスケールと透明性 |

| シャンティ国際ボランティア会 | ① ユニークな教育支援のアプローチと透明性 ② 多彩な寄付方法と支援者とのつながり |

一人ひとりの小さな行動が、児童労働のない未来をつくります。いま目の前で働かされている子どもたちのために、できることから始めてみませんか。