(出典:グッドネーバーズ・ジャパンHP)

【2025/11/17 更新】

「毎日の食事を子どもに十分に食べさせられない」「学びたいのに塾に通わせられない」――そんな状況に置かれている家庭が、首都・東京にも少なくありません。

物価や家賃の高さ、ひとり親世帯の多さなど、都市特有の事情が重なり、子どもの貧困は“見えにくいけれど深刻な課題”となっています。

「支援したい気持ちはあるけれど、どこに寄付すればいいのだろう?」と感じている方へ。

この記事では、以下の内容を通じて、東京都内の子ども支援の現状と寄付の方法をわかりやすく紹介します。

- 東京都で子どもの貧困に取り組むNPO団体の紹介

- 東京における子どもの貧困問題とその背景

- 行政と23区の取り組み

- NPOだからこそできる活動と寄付の役割

- 信頼できる寄付先の選び方

あなたにぴったりの寄付先がきっと見つかるはずですので、ぜひ最後までご一読ください。

目次

東京で貧困に苦しむ子どもたちを支援する団体5選

まずは「すぐにおすすめの寄付先を知りたい!」という方のために、寄付ナビ編集部が厳選したおすすめの団体を5つご紹介します。

グッドネーバーズ・ジャパン:ひとり親家庭に温かい食事を届ける

日本ではひとり親家庭の約半数が貧困状態にあり、「食費を切り詰めるために食事を抜く」「子どもにお腹いっぱい食べさせてあげられない」そんな現実に直面している家庭が少なくありません。

特に、食品の値上げが続く中、「毎日の食事をどう確保するか悩んでいる」という声が多く、ひとり親家庭の負担は増す一方です。

「子どもが『おなかすいた』と言っているのに、食べさせてあげられないことがありました。」

グッドネーバーズ・ジャパン HP

このような状況にあるひとり親家庭を支援するために、グッドネーバーズ・ジャパンは、低所得のひとり親世帯で生活する子どもたちを対象に、定期的に食品を無料で配付する「グッドごはん」を運営しています。

「グッドごはん」は、全国の多くの家庭に食品を届けることで、ひとり親家庭を支援しています。これまでに数万人規模の子どもたちへ食品を届けており、社会的な支えとして重要な役割を果たしています。この活動は、企業や個人からの寄付によって成り立っています。

| 活動内容 | 低所得のひとり親家庭に食料を届ける |

| 活動地域 | 東京都・神奈川県・大阪府・佐賀県周辺など |

| 支援対象 | 経済的に困窮しているひとり親と子ども |

| 寄付の使途 | 食品の調達、食品を保存する設備費や輸送費、人件費など |

| 運営団体 | 認定NPO法人グッドネーバーズ・ジャパン |

編集部オススメのポイント!

> 団体公式サイトで詳しくみる

寄付金控除の対象団体です

セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン:困窮するひとり親家庭に食料品や日用品を提供

特に力を入れているのが、経済的に困難な状況にある家庭を対象とした、食料支援「応援ボックス」です。

学校が長期休みに入る夏と冬とで「応援ボックス」による支援を行っており、2023年度の夏季休暇では、 過去最多6,412世帯から申し込みがあったそうです。

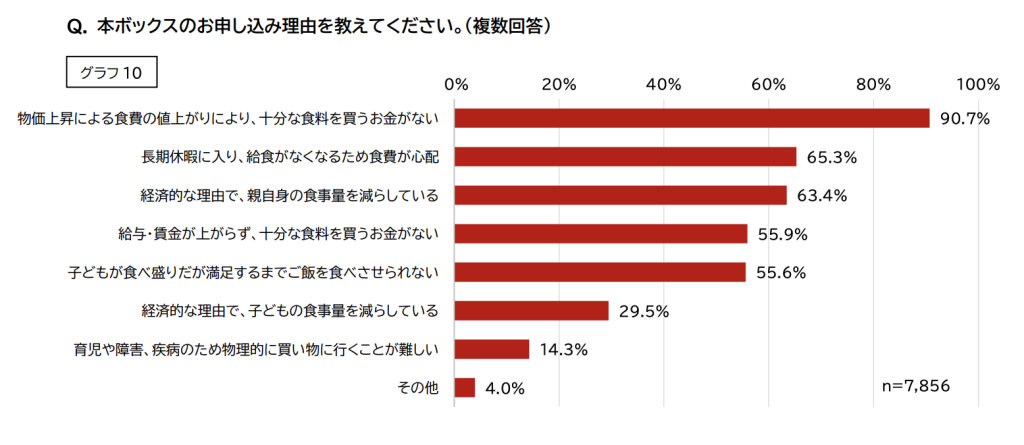

申し込みのあった6,412世帯を対象に行われたアンケートでは、以下のような深刻な状況が浮き彫りになったそうです。

・7割を超す世帯で十分な量の食料を買うお金がない

セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン

・長期休暇中に昼食を十分な量とれていない子どもは46.2%

・物価上昇による賃上げがあったのはわずか4.7%

・6割以上が新型コロナウイルス感染症拡大前の給与水準に戻っていない

・約7割の世帯が「夏休み期間中に日帰りの外出が経済的にできない」

・6割以上の世帯が初等中等教育の無償化や現金給付を望んでいる

またセーブ・ザ・チルドレン・ジャパンが過去実施したアンケートによると、学校の休校等で、貧困家庭の家計は強く圧迫されており、悲痛の声が上がっています。

- 食費を削っている。休校期間中に子どもの体重が3~6kg減ってしまった。

- 2日に一回の食事しかできないので水で空腹をしのいでいる。

- 食事だけでも満足に与えてあげたい。

| 活動内容 | 子どもたちへの給付金支援・食料品支援・虐待予防など |

| 活動地域 | 岩手県、宮城県、東京都など日本各地 |

| 支援対象 | 貧困・被災・虐待など困難を抱える子どもたち |

| 寄付の使途 | 食料品・学用品・給付金など子どもたちの支援活動全般 |

| 運営団体 | 公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン |

セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンの「応援ボックス」は、毎月の寄付で活動を支える「SC(Save the Children)サポート」への参加で支援することができます。

編集部オススメのポイント!

また、セーブ・ザ・チルドレンは公益社団法人なので税額控除を受けることができます。

月々の寄付を1年間継続していただくと、どのような活動が実現できるのかもHPに記載されています。

- 月1,500円のご寄付:通学に必要な体操服5人分に相当します。

- 月3,000円のご寄付:食の支援「お米5Kgと副菜になるレトルト食品4食分」10セットに相当します。

- 月10,000円のご寄付:中学生の制服3人分に相当します。

子どもの権利のパイオニアとして、約120カ国で活動するセーブ・ザ・チルドレン。

海外とともに日本の貧困を解決したい、と思われた方はぜひ寄付を検討してみてください。

> 団体公式サイトで詳しくみる

寄付金控除の対象団体です

チャンス・フォー・チルドレン:貧困家庭の子どもにスタディクーポンで学ぶ機会を届ける

日本では、家庭の経済状況が子どもの教育環境に大きな影響を与えています。

特に、収入の少ない家庭では、学習塾や習い事などの学校外教育に参加する機会が限られやすく、これが学力や進路の格差につながる大きな要因となっています。

実際に、家庭の経済状況によって、学校外教育にかけられる費用には大きな開きがあると指摘されており、子どもの可能性に不平等が生じているのが現状です。

3歳の頃に父を亡くしました。母は生活保護と事務のパートで生計を立て、僕を育ててくれました。家計に余裕があるはずもなく、幼い頃から貧しい生活でした。

チャンス・フォー・チルドレン HP

このような教育格差を解消するため、チャンス・フォー・チルドレン(CFC)は、経済的困難を抱える子どもたちに対し、学習塾や習い事などで利用できる「スタディクーポン」を提供しています。

学習や文化・スポーツなど様々な体験活動に使用することができ、子どもたちは多様な学びの機会を得ることが可能となります。

CFCはこれまで、多くの子どもたちに継続的な支援を届け、進学や就職を通じて自らの夢に一歩近づいた若者も数多くいます。

また、支援を受けた経験を活かし、今度は大学生ボランティアとして活動に参加する卒業生も現れるなど、支援の輪が次世代へとつながり始めています。

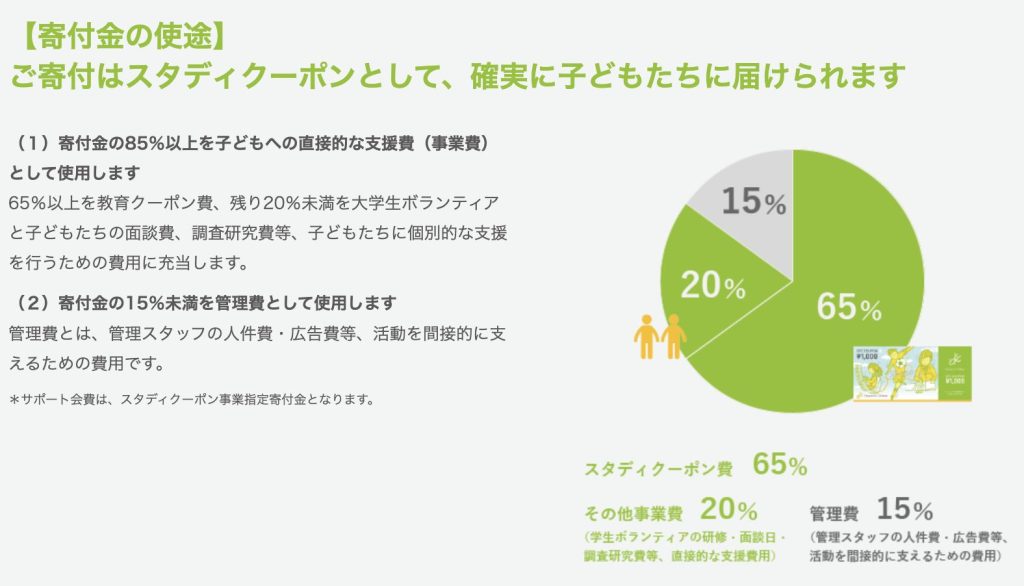

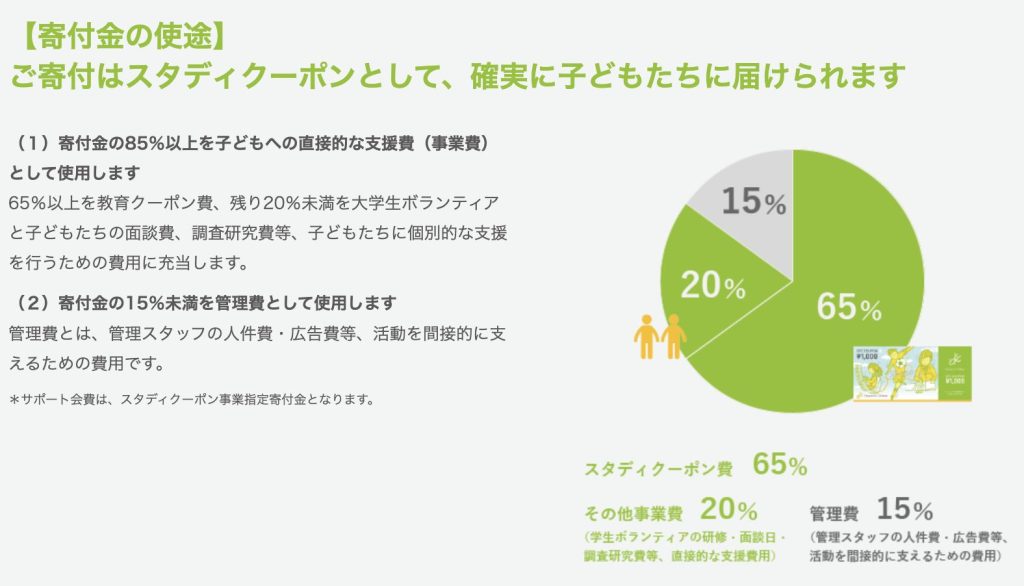

スタディクーポンは、寄付金を原資に運営されています。寄付金の85%以上を子どもへの直接的な支援費として使用し、スタディクーポン費や子どもたちへの個別的な支援費用に充当しています。

例えば、毎月1,000円の寄付で、経済的困難を抱える子どもたちにスタディクーポンを提供し、学びの機会を支えることができます。

| 活動内容 | スタディクーポンの支給、大学生ボランティア等による相談支援 |

| 活動地域 | 岩手県、宮城県、福島県、東京都、千葉県、神奈川県、埼玉県、兵庫県、大阪府、京都府など |

| 支援対象 | 経済的困難を抱える子ども・被災した子ども |

| 寄付の使途 | クーポン発行費、大学生ボランティアの相談支援費、スタッフ人件費など |

| 運営団体 | 公益社団法人チャンス・フォー・チルドレン |

編集部オススメのポイント!

「家庭環境にかかわらず、子どもがやりたいことを応援したい」「貧困の連鎖を断ち切れるのは、教育の支援だと思う

こんな風に感じていただけた方は、ぜひ寄付を検討されてみてはいかがでしょうか。

> 団体公式サイトで詳しくみる

寄付金控除の対象団体です

Learning for All :困難を抱えている小中学生の学習や生活全般をサポート

日本では、子どもの9人に1人が貧困状態にあり、特にひとり親世帯では約2人に1人が貧困に直面しています。

また、小中学生の不登校児童生徒数は増加傾向にあり、過去最多の約30万人に達しています。 さらに、児童虐待相談対応件数は年間20万件以上と深刻な状況が続いています。

父親のDVが原因で、母親と2人の兄弟と一緒に家を逃げ出してきた小学生の男の子がいます。DVの影響で母親は精神的に不安定になることが多く、子どもたちに過度にあたってしまうこともあります。その子にとって、家は安心できる空間ではありません。

Leaning for All HP

このような困難に直面する子どもたちを支援するため、Learning for Allは、地域と協力しながら包括的なサポートを提供しています。

2010年、学習支援からスタートしたLearning for Allですが、これまでの経験から「学び」を支えるだけでは足りないと確信し、以下の活動を行っています。

- 居場所づくり:小学生から高校生までの子どもたちに、安心して過ごせる場所を提供し、個別の支援計画を立ててサポートしています。

- 学習支援:学習に課題を抱える子どもたちに対し、大学生ボランティアが個別指導を行い、学力向上をサポートしています。

- 食事支援:子ども食堂やフードパントリーを通じて、栄養のある食事を提供し、子どもたちの健やかな成長を支えています。

- 保護者支援:保護者への相談対応や情報提供を行い、子どもたちの成長を家庭からもサポートできるよう支援しています。

- 訪問支援:拠点に通うことが難しい子どもたちの家庭を訪問し、個別のニーズに合わせた支援を行っています。

- 住まいの支援:施設退所後の若者にシェルターや住宅支援を提供

こうした包括的な取り組みにより、全国各地の子どもたちに幅広く支援を届けています。これらのLearning for Allの活動は、活動に賛同する企業や個人の寄付によって支えられています。

| 活動内容 | 「学習支援拠点」と「居場所支援拠点」の運営 |

| 活動地域 | 東京都、埼玉県など |

| 支援対象 | 小学生〜中学生(一部、高校生も) |

| 寄付の使途 | 人件費、教材印刷費・交通費・備品・消耗品費など |

| 運営団体 | 認定NPO法人Learning for All |

編集部オススメのポイント!

「教育格差・厳しい生活に苦しむ子どもたちをサポートしたい」「子どもの貧困を本質的に解決したい」

そう感じられる方は、是非団体公式ページから詳細をご覧ください。

> 団体公式サイトで詳しくみる

寄付金控除の対象団体です

カタリバ:すべての10代が未来を創る力を育むために

日本では、家庭の経済状況や地域差により、学びの機会に格差が生じています。

特に、貧困や家庭環境の問題、地域の教育資源の不足が、子どもたちの成長や将来の選択肢を狭める要因となっています。

さらに、被災地では学校や学習環境の整備が遅れ、精神的なケアも十分に受けられない子どもたちが多くいます。こうした課題は、学力格差の拡大や自己肯定感の低下を招き、将来への希望喪失につながる深刻な問題となっています。

母は昔から体が弱かったのですが、災害のショックで寝込むことが増えていきました。私が母と妹の2人をサポートをしながら、壊れかけた家の片づけをしたり、水や食料の手配をしたり……。高校は授業が行われていたのですが、私は行きたくても行けなくて、友達にも会えないのがすごく辛かったです

カタリバ HP

このような状況を改善するため、カタリバは、すべての10代が未来を創る力を育める社会を目指し、多岐にわたる支援活動を展開しています。代表的な活動を紹介します。

- 居場所支援:「アダチベース」は東京都足立区で展開する、困難を抱える子どもたちのための安心できる居場所を提供するサービスです。学びや交流の機会を創出しています。また、全国の子ども食堂支援を行う「むすびえ」と協力し、食事支援も行っています。

- 被災地の放課後学校:「コラボ・スクール」を宮城県女川町・岩手県大槌町で運営し、震災の影響を受けた子どもたちの学習支援と心のケアを実施してきました。

- 被災地緊急支援:「sonaeru」では災害発生時に、子どもたちの学びを継続するための緊急支援を実施しています。

このように、カタリバは全国の子どもたちに学びと居場所を提供しています。これらの活動は、多くの個人や企業からの支援を受けて実現しています。

| 活動内容 | 安心できる居場所の提供、学習支援、食事支援、災害時の居場所の提供や学習支援、探究学習の実践支援など |

| 活動地域 | オンライン(全国)、岩手県、宮城県、福島県、東京都、島根県に加え、各地域団体を後方支援 |

| 支援対象 | 主に日本の小学生〜高校生など |

| 寄付の使途 | 人件費、教材・備品・消耗品費、移動・交通費など |

| 運営団体 | 認定NPO法人カタリバ |

編集部オススメのポイント!

「すべての子どもたちが平等に学び、未来を創る力を育んでほしい」「困難な状況にある子どもたちを支援したい」

こんな風に感じていただけた方は、ぜひ寄付を検討されてみてはいかがでしょうか。

> 団体公式サイトで詳しくみる

寄付金控除の対象団体です

東京における貧困問題とは?

日本の首都・東京は、一見すると豊かで機会にあふれた都市に見えます。しかしその裏側では、家計の苦しさや孤立に直面する子どもたちが少なくありません。

もちろん、貧困に直面しているのは東京だけではなく、全国各地に同じような課題を抱える子どもや家庭がいます。ただ、物価の高さやひとり親世帯の多さなど、東京ならではの要因が重なり、状況をより深刻にしているのです。

この章では、東京都内の子どもの貧困の現状や特徴を、データを交えながら整理していきます。

東京の子どもの貧困の背景とは

まず大きな理由に挙げられるのが生活コストの高さです。東京都区部の物価は2024~2025年にかけても前年より2~3%上昇しており、特に家賃や光熱費など固定費の負担が家庭を圧迫しています(東京の物価−東京都区部消費者物価指数)。

また、都市特有の孤立も課題です。周囲が豊かに見える環境で「自分だけが困っている」と感じやすく、支援につながりにくい子どもや家庭が少なくありません。2024年には「孤独・孤立対策推進法」が施行され、居場所づくりの必要性が国レベルで示されました。

さらに、ひとり親世帯の多さと脆弱性も深刻です。全国ではひとり親の相対的貧困率が44.5%(2021年)に達しています。東京都内でも母子世帯は約11.6万、父子世帯は約2.4万(2023年推計)と多く、養育費の未払いなど構造的な困難が残されています。

東京の子どもの貧困率

日本全体の子どもの相対的貧困率は11.5%(2021年)とされています。東京については統一した貧困率が出ていませんが、東京都の生活実態調査(2022年度)では、生活困難層(困窮層+周辺層)の割合が小5で16.3%、中2で21.5%、16~17歳で21.7%と、年齢が上がるにつれて高くなる傾向が示されました。

さらに、23区ごとの取り組みや基準の違いによって支援の手厚さにも差があり、地域格差が生じているのが現状です。

なぜ解決が難しいのか

東京の子どもの貧困問題は、一度の施策で簡単に解決できるものではありません。

支援を受けられる基準をわずかに上回る家庭、いわゆる「制度の谷間」にいる家庭が一定数存在し、実際には困難を抱えながらも支援に届かないケースがあります。加えて、物価や家賃の上昇が補助や給付の効果を相殺してしまうことも課題です。特にひとり親世帯では養育費の受給率が低く、安定した収入が得にくいため、短期的な支援では根本的な改善につながりにくいのが現状です。

行政はどう支えているの?東京都と区の取り組み

物価の高さやひとり親世帯の多さなど、東京ならではの事情が子どもの貧困を深刻化させていることを前章で見てきました。

こうした状況を前に、行政もさまざまな形で子どもたちを支えようとしています。東京都全体の制度に加えて、区ごとに工夫を凝らした取り組みも広がっています。ここでは、その具体的な内容を紹介していきます。

東京都の全体施策

子どもの貧困に対して、東京都もさまざまな取り組みを進めています。

たとえば、学校給食費の無償化。2024年度から都が区市町村に補助を行い、2025年には都内すべての区市町村で無償化が実現しました。物価高の中でも、子どもたちが安心して給食を食べられるよう支えているのです。

また、「受験生チャレンジ支援貸付事業」という制度もあります。中学3年生や高校3年生などを対象に、塾の費用や受験料を無利子で貸し付ける仕組みです。進学すると返済が免除されるため、「お金の心配で受験を諦めてしまう」ことを防ぐ役割を果たしています。

さらに、生活困窮世帯の子どもに向けて、学習や生活のサポート事業を区市町村が実施。地域の大学生や教員OBが学習を手伝う「地域未来塾」や、進学支援に特化した「スタディ・アシスト」なども東京都の後押しで広がっています。

東京都はこうした取り組みを「第3期 子供・子育て支援総合計画」にまとめ、教育・生活・就労・経済の分野を横断して支援を進めています。

23区の取り組み事例

東京都の施策に加え、23区それぞれでも工夫を凝らした支援が行われています。

- 江戸川区では、地域の子ども食堂を支える「えどがわっ子食堂ネットワーク」を運営し、食材や人材をつなぐ仕組みを整えています。また、家庭にお弁当を届ける「KODOMOごはん便」など、食の支援を多層的に行っています。

- 世田谷区では、ひとり親家庭の子どもを対象にした無料の学習教室「かるがもスタディルーム」を実施。ボランティアによる学習支援や進学説明会を行っています。さらに2025年には、ひとり親家庭を切れ目なく支援する拠点「ippo」を開設し、妊娠期から高校生まで幅広いサポートを行う体制を整えました。

行政だけでは不十分?NPOだからこそできること

行政による支援が広がってきたとはいえ、「支援の枠に少し届かない…」「もう一歩寄り添ってくれる存在がほしい」と感じる家庭も多いのが現実です。

そんな中、柔軟性、スピードを武器に、子どもたちやその家庭とともに歩むNPOの活動が、東京都内でも大きな力になっています。ここでは、そんなNPOの姿を見ていきましょう。

まずは、NPOの強みを整理しましょう。

- 柔軟性:支援の枠にあてはまらない家庭へ、必要に応じた対応が可能。

- スピード:小さな変化にも迅速に反応し、即時の支援ができる。

- 孤立家庭への伴走:支援が届きにくい家庭に寄り添い、継続的に支援が続くよう支えることができる。

制度のすき間や一筋縄ではいかない課題に直面する家庭を支える上で、行政制度だけではどうしても手が届きにくい部分を、NPOは“きめ細かく補う”存在です。

改めて寄付ナビがおすすめする団体の活動についてご紹介します。

グッドネーバーズ・ジャパン

「グッドごはん」というフードバンク事業を通じて、ひとり親家庭などに定期的に食品を届けています。お米やレトルト食品など、日々の生活を支える食材を受け取ることで、「今日食べるものがある」という安心につながっています。

最近では食の支援に加えて、「体験格差」をなくすための活動にも力を入れています。

「グッドごはん」は、東京都内にも多くの配付拠点があります。板橋区をはじめ、世田谷区・杉並区・中野区・江戸川区など首都圏各地に受け取り場所を設け、地域の施設とも連携しながら、ひとり親家庭を中心に食品を届けています。

グッドネーバーズ・ジャパンHP

> 団体公式サイトで詳しくみる

寄付金控除の対象団体です

セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン

都内でも、長期休み中に食事や生活に困る家庭へ「子どもの食応援ボックス」を届ける活動を展開。食料や日用品が詰まった段ボールは、子どもたちや保護者にとって心強い支えとなっています。

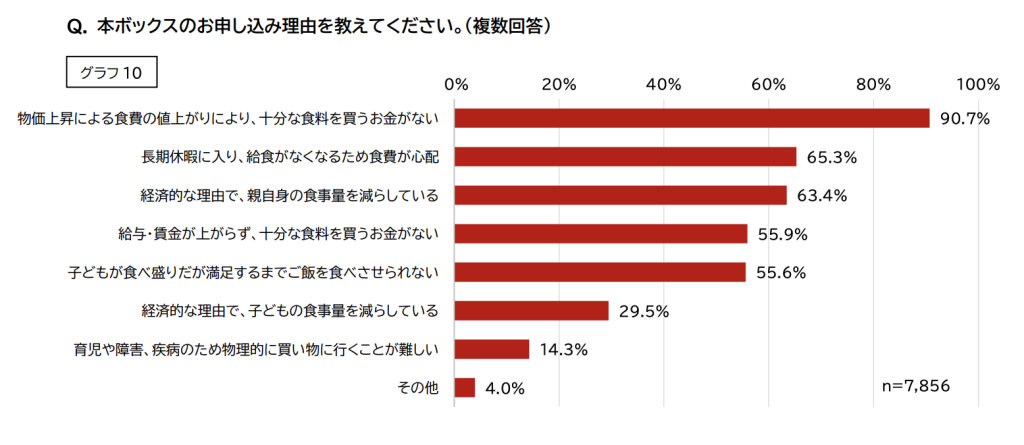

セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンが2025年に実施したアンケート(申込者7,856人対象)では、「物価上昇による食費の値上がりで十分な食料が買えない」と答えた人が90.7%にのぼり、最も多い理由となりました。

東京は特に生活費や家賃が高く、日々の食費が家計を直撃しやすい地域です。こうした全国的な調査結果は、「物価高が家庭の食卓に深刻な影響を与えている」ことを示すものであり、東京でも同じように困難を抱える家庭が多いことがかんがえられます。

チャンス・フォー・チルドレン

経済的な理由で学びや体験を諦めなくていいように、「スタディクーポン」を全国子どもたちに提供しています。塾や習い事、スポーツや文化体験などに使える仕組みで、子どもの「やりたい」を後押ししています。

さらに大学生ボランティアが伴走する「ブラザー・シスター制度」では、勉強のサポートや進路の相談に乗り、子どもたちの継続的な成長を支えています。東京都内でも利用が広がり、全国的なモデルになっています。

東京都では、葛飾区などで2024年9月から「スタディクーポン事業」が開始されています。

> 団体公式サイトで詳しくみる

寄付金控除の対象団体です

Learning for All

新宿区に拠点を構える認定NPO法人Learning for All(LFA)は、「子どもの貧困に、本質的解決を。」をミッションに掲げ、東京を中心に学習支援・居場所づくり・食事支援などを包括的に行っています。

LFAの強みは、少人数制の学習支援です。学校内では1対1〜3の個別指導を導入し、学習に遅れを抱える小中高生に継続的なサポートを提供。また、公民館を活用した個別学習支援では、不登校の子どもや日本語に課題のある子どもにも丁寧に寄り添っています。

これまでに1万人以上の子どもたちを支援し、拠点は東京を含む関東で27か所以上。大学生ボランティアの研修制度も整備し、支援の質を高めながら活動を広げています。

> 団体公式サイトで詳しくみる

寄付金控除の対象団体です

カタリバ

東京都中野区に拠点を置く認定NPO法人カタリバは、子どもたちが安心して過ごせる居場所づくりと、主体的に学び・挑戦できる教育プログラムを提供しています。

東京での代表的な取り組みとして、文京区の「青少年プラザ b-lab」や足立区の「アダチベース」があります。ここでは、中高生が放課後に集まり、勉強を教わるだけでなく、音楽やスポーツ、プロジェクト活動などを通じて「やりたいことに挑戦する」体験を重ねています。

> 団体公式サイトで詳しくみる

寄付金控除の対象団体です

東京都内の子どもの貧困をめぐっては、行政の制度に加えて、NPOが現場で子どもや家庭に寄り添う支援を行っています。

食事や生活の安心を届ける活動、学びや体験の機会を広げる取り組みなど、そのどれもが「子どもの未来」を支える大切な役割を担っています。

こうした活動は、寄付やボランティアといった市民の協力によって成り立っています。

「少しでも力になりたい」と思ったとき、今回紹介した団体を通じて支援することが、東京の子どもたちの確かな支えにつながります。

支援先として信頼できる?3つのチェックポイント

続いて、寄付先を選ぶ際に「寄付してよかった」と感じられる3つのポイントを解説します。

企業の良し悪しを判断する材料として、一般的に「ひと・もの・お金」の3つが大切と言われます。

NPOでは、それは「ひと・活動・お金」です。

企業で言うところの”もの”、すなわち”商品”は、NPOがどのようなアプローチで問題を解決しようとしているのか、つまり活動の内容です。

その活動内容に賛同することが、まさしく、寄付を通じた応援と言えると思います。

さらに寄付先として判断する上で、「ひと・活動・お金」を適切な言葉に言い換えると、「職員・活動・会計」です。

以下に、それぞれについて解説します。

職員の顔が見えるか?

NPOの活動には、代表をはじめ、理事や職員、インターンやボランティアなど、多様なスタッフが関わっています。

団体の公式サイトで職員の顔を出していることは、活動に自信がある証拠です。

「自分のお金を誰に託すのか?」を知ることで、より安心して寄付を続けることができます。

その上で、職員数やボランティアの人数など、関わっている人の数も確認できると、なお良いと思います。

- 理事や職員などスタッフの顔が見えるか。

- どれくらいの人が関わっているか。人数が多ければいいわけではありません。

あなたと似たような想いを持って活動しているスタッフがいる団体なら、それはあなたの価値観とマッチする団体かもしれません。

活動によって問題を解決しているか?

同じ社会問題に取り組んだとしても、解決するアプローチは団体によって、実にさまざまです。

例えば「子どもの貧困」と一口に言っても、

- 学習支援を通じて、子どもの学力向上に資する

- 食品配付を通じて、健康や栄養状態を改善する

- 相談窓口を通じて、虐待や暴力などを予防する

というように、団体によって活動の領域は異なります。

そもそもNPOが取り組んでいる問題は、すぐに解決には至らず、長い時間がかかることが多いです。

寄付先として検討している団体の支援アプローチは本質的に問題を解決し得るのか、またそのアプローチに共感するかどうか、などを見ると良いでしょう。

- 寄付先の支援アプローチは問題を解決、もしくは改善しているか?

- しっかりと実績や成果を上げているか。

そうした活動の進捗を定期的に報告するプログラムが整っている団体であれば、自らのお金がどのように活用されたかの理解が進み、寄付をするモチベーションが増します。

透明性の高い会計報告を行っているか?

ほとんどのNPOは、会計報告を公式サイトで公開しています。

逆に会計報告を公開していない団体は、資金を不正に利用しているのではないかと、寄付者から疑問を持たれても仕方がないでしょう。

団体の公式サイトを確認すると「会計報告」や「年次報告」といった形で、会計や財務に関する情報を公開していることが多いので、チェックしてみましょう。

支出の内訳を、例えば事業費80%・管理費20%としている団体であれば、「1,000円寄付したら、おおよそ800円が直接的な活動に、200円が活動を継続していくために必要な費用に変わるんだ」と目安をつけることもできます。

- 透明性の高い会計報告を行っているか?

- 納得できるお金の使い方をしているか。

さらに、監査法人や公認会計士による監査を受けていることを確認できれば、より信用度は高まると思います。

まとめ:東京児童労働をなくすための活動に興味がある方のご参考に

以上、東京で貧困状態にある子どもたちのために活動する団体を3つ、ご紹介しました。

| 団体名 | 寄付ナビ編集部オススメのポイント |

| グッドネーバーズ・ジャパン | ① 食品支援(グッドごはん)で、すぐに家庭の食卓を支えられる ② 子どもの成長に欠かせない「安心して食べられる環境」を整える活動に直結 |

| セーブ・ザ・チルドレン | ① ひとり親家庭など困窮する家庭へ、食料品・日用品を直接届ける支援 ② 全国規模のネットワークと政策提言で、支援の広がりにもつながる |

| チャンス・フォー・チルドレン | ① スタディクーポンで、塾や習い事など学びの機会を保障できる ② 教育格差の解消に直結し、子どもの「やりたい」を叶える寄付になる |

| Learning for All | ① 一人の子どもが自立するまで、地域ぐるみでサポート ② 子どもたちを取り巻く社会構造を変えるための活動 |

| カタリバ | ① 10代を対象としたキャリア教育で、子どもの意欲と創造性を引き出し、育む ② 創業者とスタッフの皆様の情熱が共感を呼び、3万人以上の支援者が活動を支えている |

ぜひ皆さまが寄付を検討する際の参考になれば幸いです。