(出典:国際緑化推進センターHP)

【2025/11/17 更新】

「森林保護は大事だとわかっていても、正直どこか他人事に感じる…」そんな方も多いのではないでしょうか。

でも、身近な動物が絶滅の危機にあったり、日常の何気ない行動が環境悪化につながっていると知ったとき、少し考え方が変わるかもしれません。

実は、自然環境の変化はすぐそばで静かに進行しています。

この記事では、森林保護に取り組む4つの団体と、私たちにできる支援方法についてわかりやすくご紹介します。

- 森林保護活動を行うおすすめ団体

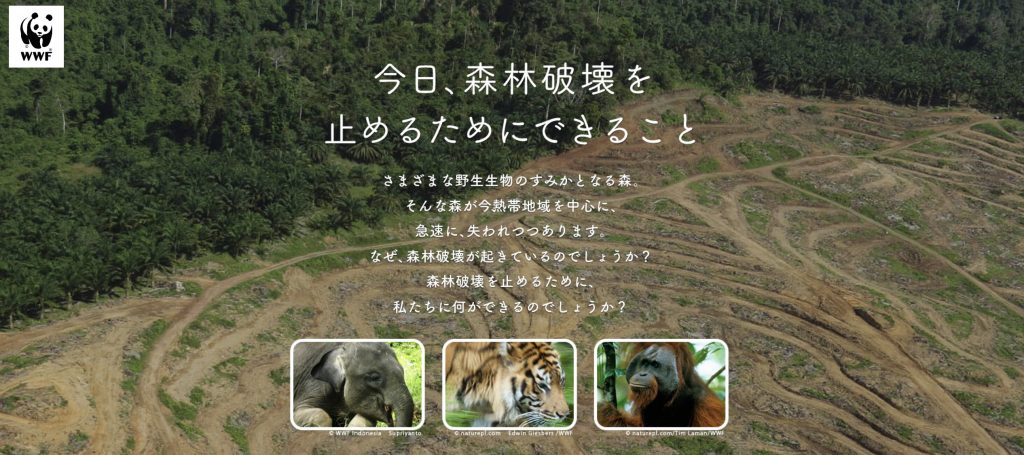

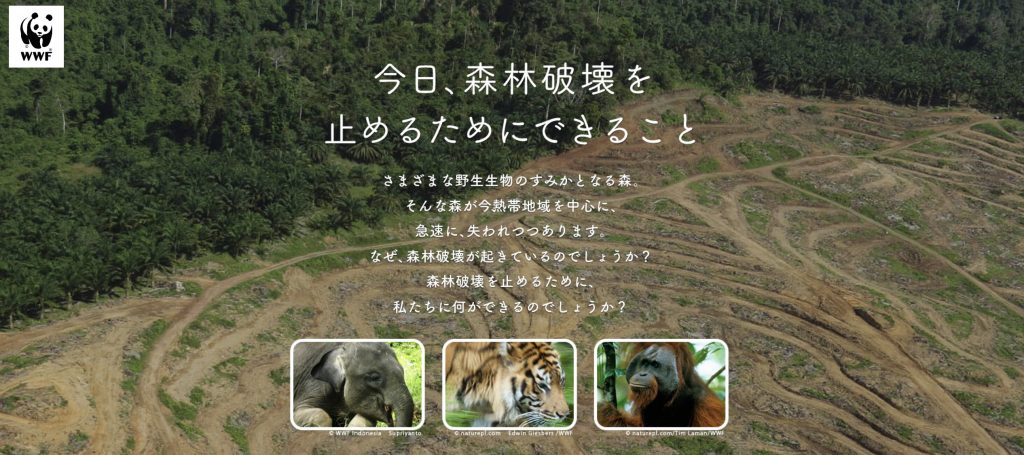

- 森林破壊の現状

- 森林破壊による私たちへの影響

- 森林保護のために私たちができること

- 寄付先・募金先の選び方

あなたにぴったりの寄付先がきっと見つかるはずですので、ぜひ最後までご一読ください。

目次

森林保護活動を行うおすすめ団体4選

まずは「すぐにおすすめの寄付先を知りたい!」という方のために、寄付ナビ編集部が厳選したおすすめの団体を4つご紹介します。

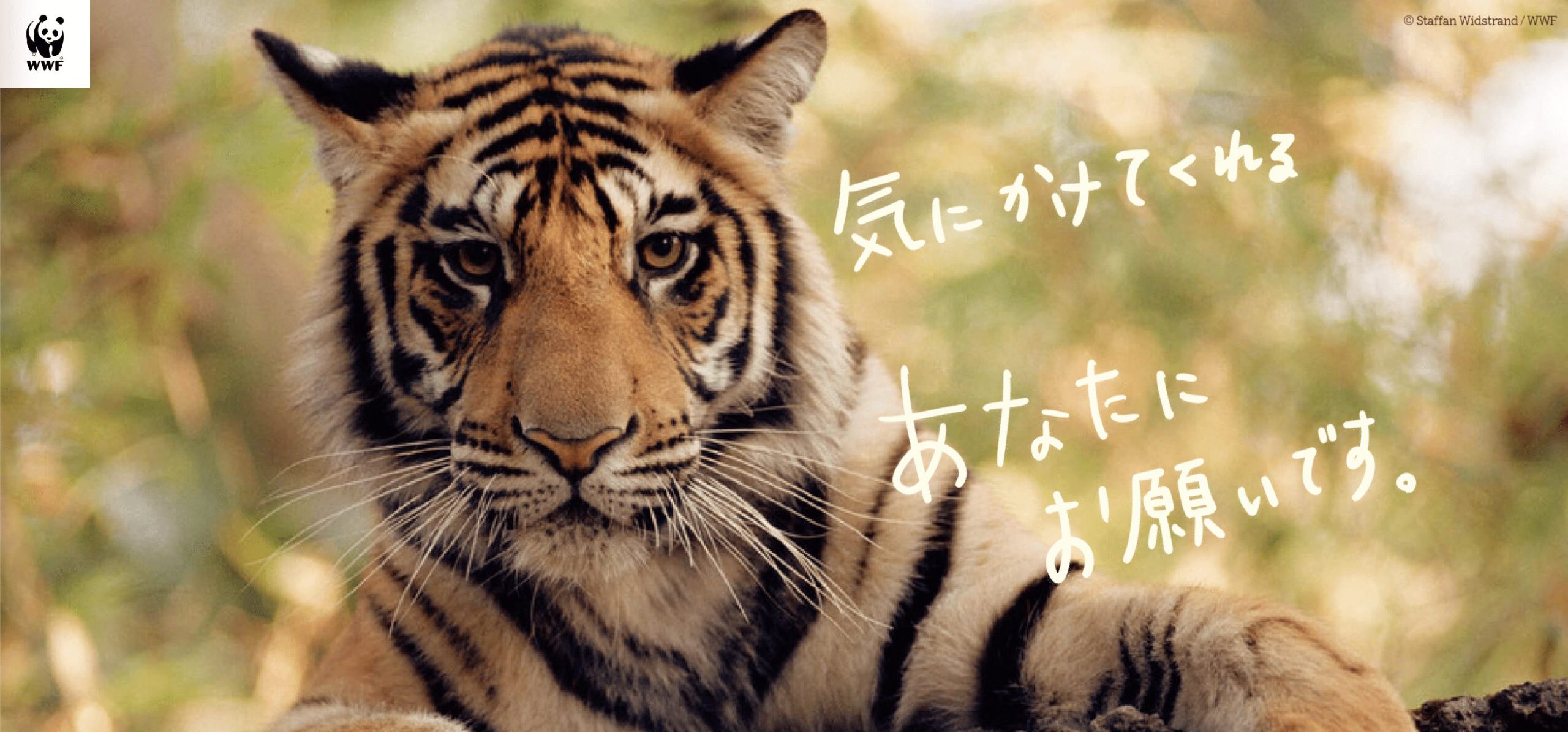

WWF:責任ある木材調達を普及し、持続的な森林資源の利用を進める

WWF(世界自然保護基金)は、世界100カ国以上で環境保護活動に取り組む、世界最大規模の国際NGO団体です。

WWF創設のきっかけは、1961年にアフリカの野生動物の危機的状況が報告されたこと。

野生動物を救う自然保護活動のための資金を集める国際組織として「世界野生生物基金」が結成されました。

その後、「野生生物を守るためには、自然環境全体の保護が不可欠である」ということから、「世界自然保護基金」と名前が改められたそうです。

WWFの活動は多岐に渡っています。

その中でも森林保護は、1962年から続くプロジェクトです。

WWFは「FSC森林認証制度」という仕組みを推奨しています。

「FSC森林認証制度」は、企業や公共団体が木材を買うときに、その木材が継続可能な形で生産されたことを認証するものです。

認証を受けた製品を買うことで、消費者も世界の森林保全に関与できます。

安い木材を入手するため、またコストをかけずに農場や牧場、紙パルプを生産するための植林地を開拓するために、世界の各地で違法な森林伐採や、放火による森林火災が頻発しています。

日本の国内でこのような問題が起きていなくても、日本が輸入し、利用している木材や農産品などには、少なからず森林を犠牲にした方法でされた製品が含まれています。(中略)

WWFジャパンは、木材や紙を主力商品として取り扱う企業や、環境配慮を標榜する企業や公共団体に対し、使用する木材や紙の原料がどこの森林から伐り出されたかを確認し、それを確実にトレースすることで生態系に配慮した木材製品や紙を扱うことを促す「責任ある林産物の調達」の策定を提案しています。

WWFジャパンHP

| 活動内容 | 絶滅の危機にある野生動物の保護などを通じて、生物の多様性を守る |

| 活動地域 | 世界約100カ国以上 |

| 支援対象 | パンダやトラ、ペンギンなどの野生動物及び自然環境 |

| 寄付の使途 | 密猟を防ぐパトロールなど、生態系を保護するために必要な活動全般 |

| 運営団体 | 公益財団法人世界自然保護基金ジャパン |

たとえばWWFへ月1,000円の寄付を1年間続けると、チリで海洋保全普及活動を実施できます。

1週間250円と考えれば、多くの人にとっては難しくない金額でしょう。

編集部オススメのポイント!

消費者が意図していなくても、ただ買い物をすることが、森林の破壊や生物多様性の崩壊につながってしまう……何ともやりきれないことではないでしょうか。

「なんとかしたい、加担したくない」と感じた人は、ぜひ寄付を検討してみてください。

> 団体公式サイトで詳しくみる

寄付金控除の対象団体です

国際緑化推進センター:調査研究や植林活動で、緑の地球を次世代へ引き継ぐ

国際緑化推進センター(JIFPRO)は、主に途上国に対して森林資源にまつわる調査・研究や、植林プロジェクトを行う公益社団法人です。

世界各地の森林は木材や食糧、水を与えてくれるだけではなく、生物多様性の保全や気候変動を緩やかにしてくれるなど、多くの役割を担っています。

しかし、木材の過剰伐採や開発などにより、森林をとりまく状況は深刻さを増しています。

そのような状況を変えていくため、国際緑化推進センターは設立されました。

20世紀終盤から、地球規模での急速な熱帯林の減少・劣化が深刻な問題としてクローズアップされてきました。

(中略)

「緑の地球」を次世代へ引き継ぐことを目標として、我が国トップクラスの専門家集団からなる国際林業協力推進拠点として、1991年にJIFPROは設立されました。

国際緑化推進センターHP

国際緑化推進センターは、主に以下のような活動を通して、緑化活動に取り組んでいます。

- 調査研究

- 植林活動

- 人材育成

- NGO支援

- 出版物の発行

近年では、途上国の人々の生計向上を通じて、森林減少を抑制する取り組みも行われています。

たとえば、豊かな森を守りながら、そこでチョウ類を飼育し、販売するなどです。

一歩進んだ視点からの森林保護が実践されていることが伺えます。

| 活動内容 | 調査研究、植林活動、NGO支援など |

| 活動地域 | 主に途上国 |

| 支援対象 | 途上国の森林やそこに暮らす人々 |

| 寄付の使途 | 調査費用、NGOへの助成金など |

| 運営団体 | 公益社団法人国際緑化推進センター |

国際緑化推進センターへの寄付は、クレジットカードや振り込みのほか、Tポイントを使用することも可能です。また、公益財団法人ですので寄付金控除が受けられます。

森林資源の保護はもちろん、森林を取り巻く人の生活がもっと豊かになる取り組みを支援したいという方は、ぜひ寄付を検討してみてください。

Earth Company:10カ国に1000の竹の村を!木材を竹に換えて伐採を防ぐ

アース・カンパニーは、インドネシアのバリ島と日本で活動する日本発祥の団体です。

「人と社会と自然が共鳴しながら発展する世界=リジェネラティブな世界」を目指して、アジア太平洋のチェンジメーカーたちを支援する活動を行っています。

例えば国面積の半分が森林である森林大国インドネシアでは、荒廃が加速しています。

1970年代からの開発によりすでに天然林の70%を失っているそうです。

森林は「地球の肺」。

アース・カンパニーHP

健全な森なしに、人類は生き延びることができません。 2050年には地球の土地の95%が荒廃すると予測されています。

そんなインドネシアでチェンジメーカーとしてアース・カンパニーの支援を受け活動を行っているアリーフさん。

注目しているのは成長が早く、木材に置き換わる可能性を秘めた竹。

竹を育てる村、バンブービレッジをを作ることで、気候変動、森林伐採などの課題解決に挑んでいます。

目指しているのは、インドネシアを含む10カ国1,000のバンブービレッジをつくる取り組みによって、インドネシアの荒廃地の8%を再生し、年間温室効果ガスの約16%を削減すること。

さらにはそのバンブービレッジで雇用する100万人(主に女性)の収入を向上させることで、貧困とジェンダー格差解決をも実現しようとしています。

| 活動内容 | 主にアジア太平洋のチェンジメーカー支援 |

| 活動地域 | インドネシアと日本を中心としたアジア太平洋の国々 |

| 支援対象 | SDGsの多くの目標に取り組むチェンジメーカー |

| 寄付の使途 | チェンジメーカーにとことん伴走するため必要な費用 |

| 運営団体 | 一般社団法人Earth Company |

アース・カンパニーでは、毎月の寄付で活動を応援するEarth Lovers(アース・ラバーズ)を募集しています。

寄付は上記でご紹介したインドネシアの事例の他にも、カンボジアやベトナムで活動するチェンジメーカーたちを応援する費用として使われるそうです。

編集部オススメのポイント!

「その国々を担うチェンジメーカーたちを応援することで、森林を守りたい」と思われた方はぜひ寄付を検討してみてはいかがでしょうか。

グリーンピース:企業や自治体への働きかけで社会の変革を

グリーンピースは、政治や企業から独立した国際環境NGOとして、気候危機、森林破壊、海洋汚染などの地球規模の環境問題に取り組んでいます。

日本では1989年に活動を開始し、政府や企業への提言、調査、そして市民と連携したアクションを通じて、持続可能な社会の実現を目指しています。

グリーンピースでは、気候変動、プラスチック問題、原発、食と農業、ファッション、森林問題の大きく6つのテーマを軸に活動しており、気候変動を食い止める活動の一貫として地球温暖化防止のための活動を行っています。

具体的には以下のような活動を行なっています。

- 南極の海を保護区に:ペンギンやクジラの命を守るため、南極海の大規模海洋保護区の設立を国際的に働きかけています。

- 化石燃料からの脱却を提言:日本のエネルギー政策を調査・分析し、再生可能エネルギーへの転換と石炭火力の全廃を求めています。

- 森林破壊の調査と企業監視:熱帯林の伐採や違法な森林開発を調査し、企業や政府に是正を迫るキャンペーンを実施。

他の団体と比較してグリーンピースが注力している点は、企業や自治体への働きかけです。

グリーンピース・ジャパンは、石炭火力発電をゼロにし、自然エネルギー100%の社会を実現するために、石炭火力発電関連会社に多額の融資を行う日本のメガバンク3社(みずほ、SMBC、MUFG)に向けて、自然エネルギーに融資対象をシフトしていくよう働きかけを行っています。

グリーンピース HP

2020年9月からは、自治体から脱炭素社会をつくる草の根の活動を開始。

同じ自治体に住んでいる方同士を繋ぎ、自分の住んでいる自治体の地球温暖化対策を調べたり、自分の自治体が「ゼロカーボンシティ宣言」をするように働きかけることを支える活動などを行っています。

| 活動内容 | 地球環境や生態系の保護、自然エネルギーの推進など |

| 活動地域 | 北極やアマゾンなど、世界55以上の国と地域 |

| 支援対象 | 危機に瀕している野生動物をはじめとする、地球上の生命 |

| 寄付の使途 | 環境調査・分析、自然保護を求める提言などの活動費全般 |

| 運営団体 | 一般社団法人グリーンピース・ジャパン |

編集部オススメのポイント!

「気候変動から自然や動物たちを守りたい」「未来の地球に、美しい南極の姿を残したい」そう願う方は、ぜひグリーンピースへの寄付をご検討ください。

森林破壊の現状

気候変動や生物多様性の喪失など、地球規模の環境問題の根底にあるのが「森林破壊」です。

2024年には世界で3,000万ヘクタールもの樹木被覆が失われ(Global Forest Watch, Tree Cover Loss in 2024)、過去最悪レベルの森林喪失が記録されました。これは日本の国土の約8割に相当する広さです。

このような大規模な破壊は、単なる自然災害ではなく、私たち人間の活動に起因しているケースがほとんどです。

特に深刻なエリアはどこ?

森林破壊が深刻な地域では、豊かな生態系と森林資源を有しながらも、経済的には開発途上にあり、政策や土地利用管理が十分に機能していない、といった状況が重なり、森林破壊の進行を加速させています。

加えて、グローバルな消費ニーズ(パーム油、大豆、牛肉など)に応えるための農地・牧草地開拓が行われることも、破壊の要因となっています。

アマゾン熱帯雨林(ブラジル・ボリビアなど)

WWF HP

現時点の国際的なデータや報道に基づくと、最も森林破壊が深刻なのは「ブラジル・アマゾン」地域と言われています。

2025年5月だけでもブラジル・アマゾンでは約960平方キロメートルの森林が失われ(AP通信)、前年同月比92%増。ボリビアでも記録的な山火事が熱帯林を焼き尽くしました。

この地域では、牛肉や大豆の国際需要を背景に、森林を焼き払って牧草地や農地を拡大する動きが続いています。また、土地制度の不備や、政府による森林保護政策の後退、違法伐採の黙認といった政治的課題も森林破壊を加速させています。

インドネシア(スマトラ島)

パーム油や大豆などの大規模農園開発のために、熱帯林が毎年広大に伐採されています。

インドネシアでは、1970年代以降のパーム油ブームにより、熱帯林が大規模に転換されてきました。農園開発が進む一方で、土地利用の規制が不透明なまま事実上の合法化が進み、泥炭地での開発による火災も頻発しています。地域の農民の生計と森林保護のバランスをとるガバナンスが十分に機能していないのが実情です。(出典:WWF)

中央アフリカ(コンゴ盆地など)

伝統的な焼畑農業や薪・木炭の使用により、サバンナ化が進行しています。この地域はアマゾンに次ぐ世界第二の熱帯林帯で、豊富な生物多様性を持つ反面、極度の貧困とインフラ不足により、森林資源への依存が強くなっています。小規模農業や薪炭利用のための伐採が常態化しており、法的な土地所有制度が確立していないため、土地の無秩序な使用と伐採が放置されがちです。加えて、武力紛争や政情不安も森林管理体制の構築を困難にしています。(出典:WWF)

他人事ではない!森林破壊による私たちへの影響

「遠い国の問題」と思われがちな森林破壊ですが、その影響は日本を含む私たちの暮らしにも直結しています。

特に、アマゾンやインドネシア、中央アフリカのような地域で森林破壊がさらに進むと、健康・安全・経済といった多方面での影響が拡大するおそれがあります。

森林破壊は一括りに語られがちですが、本記事では「森林火災」と「森林伐採」という2つの異なる形態に分けて、その原因と私たちに及ぼす具体的な影響を整理していきます。

森林火災:農地や牧草地を広げるための「人為的な火」

森林火災は、アマゾン熱帯雨林(ブラジル・ボリビア)とインドネシア(スマトラ島・カリマンタン島)で特に深刻です。2025年5月には、ブラジル・アマゾンで約960平方キロメートルが焼失し、前年同月比で92%増と報告されました(出典:AP News, 2025年6月6日発表)。

インドネシアでは年々増加するパーム油農園のための焼畑が、煙害となって東南アジア全域を覆っています。

これらの火災は自然災害ではなく、多くが農地や牧草地の開拓を目的とした人為的な火入れが原因であると考えられています。アマゾンでは焼畑による土地拡張が主な原因であり、インドネシアでは泥炭地に火が燃え広がることで火災が長期化・大規模化します。加えて、違法行為への規制や監視が不十分で、火災を防ぐ制度が機能していない点も問題です(出典:WWFジャパン、Global Forest Watch)。

森林火災で発生するPM2.5などの微小粒子は、偏西風に乗って日本にも飛来し、呼吸器疾患や循環器系の健康被害を引き起こすリスクがあります。

森林伐採:燃料・農業のために「木を切り出す」

アフリカ中部のコンゴ盆地では、森林が薪や木炭などの生活燃料として伐採されるほか、焼畑農業のためにも切り開かれています。

こうした森林伐採が進むことで、野生動物と人間の接触が増え、エボラ、HIV、マラリア、サル痘などの感染症の発生リスクが高まっていると指摘されています。

WWFは、1990年以降に人に新たに発生した感染症の60〜70%が野生動物由来であり、その背景には森林伐採があると報告しています。(出典:New WWF report links destruction of nature to pandemics and calls for urgent global action)

これらの感染症は貿易や空路を通じて日本にも広がる可能性があり、医療・経済・安全保障面においても無視できないリスクとして私たちの暮らしに直結しています。

森林保護のために私たちができること

森林破壊の規模の大きさに不安や無力さを感じる方も多いかもしれませんが、私たち一人ひとりの選択や行動にも、大きな意味があります。

ここでは、日常生活の中で今すぐできる森林保護の取り組みを4つご紹介します。

買い物で森を守る:環境に配慮した製品を選ぶ

日用品や食品を選ぶとき、「何を買うか」が森林破壊を減らす力になります。

- FSC認証(森林管理協議会)の木製品や紙製品を選ぶことで、責任ある森林管理を支援

- RSPO認証(持続可能なパーム油)付きの食品・化粧品を選ぶことで、インドネシアなどでの違法な森林伐採に加担しない消費が可能

- 肉や乳製品を減らす「ちょっとベジ生活」も、牧草地拡大による森林破壊を抑えることにつながる

- 再生紙やデジタル化で紙の使用量を減らすことも、身近なアクションです

エネルギーの使い方を見直す

私たちが使う電気やガスも、間接的に森林破壊とつながっています。

- 省エネ家電への切り替えや断熱リフォームで、化石燃料や森林資源への依存を減らすことがでくる

- 再生可能エネルギーを提供する電力会社を選ぶことで、森林の燃料利用や土地開発への圧力を軽減できる

声を上げて政策を動かす

個人での行動だけでなく、社会の仕組みを変える後押しも重要です。

- 選挙では、森林や環境政策を重視する候補者に投票する

- 森林伐採を伴う大規模開発や開発援助に対しては、SNSや署名活動を通じて意思を示すことで、企業や行政の判断に影響を与えることができる

森林保全団体に寄付で参加する

直接行動できなくても、信頼できる団体を支援することで、現地で活動する人々を後押しできます。

たとえば、WWFは、アマゾンや東南アジア、中央アフリカなどで森林の保護・再生・政策提言を行っています。WWFへの寄付は、木を守り、動物や人々の暮らしを守る活動に活用されています。

WWF HP

> 団体公式サイトで詳しくみる

寄付金控除の対象団体です

「何かしたいけれど、何をすればいいのか分からない」という方は、まず一つの行動から始めてみてください。

買い物の選択を変えること、寄付をすること、声を届けること。その積み重ねが、未来の森と私たちの暮らしを守る力になります。

支援先として信頼できる?3つのチェックポイント

ここまで読んでいただき、様々な支援の形や支援団体について知っていただけたかと思います。

しかし、中には「結局どこに支援したらいいかわからない」という方もいらっしゃるかもしれません

そんな方のために、寄付ナビが考える「支援先として信頼できるかのチェックポイント」をご紹介します。

一般的に、企業の良し悪しを判断する材料として「ひと・もの・お金」の3つが大切と言われます。NPOでは、それは「ひと・活動・お金」です。

企業で言うところの”もの”、すなわち”商品”は、NPOがどのようなアプローチで問題を解決しようとしているのか、つまり活動の内容です。

その活動内容に賛同することが、まさしく、寄付を通じた応援と言えると思います。

さらに寄付先として判断する上で、「ひと・活動・お金」を適切な言葉に言い換えると、「職員・活動・会計」です。

以下に、それぞれについて解説します。

職員の顔が見えるか?

NPOの活動には、代表をはじめ、理事や職員、インターンやボランティアなど、多様なスタッフが関わっています。

団体の公式サイトで職員の顔を出していることは、活動に自信がある証拠です。

「自分のお金を誰に託すのか?」を知ることで、より安心して寄付を続けることができます。

その上で、職員数やボランティアの人数など、関わっている人の数も確認できると、なお良いと思います。

- 理事や職員などスタッフの顔が見えるか。

- どれくらいの人が関わっているか。人数が多ければいいわけではありません。

あなたと似たような想いを持って活動しているスタッフがいる団体なら、それはあなたの価値観とマッチする団体かもしれません。

活動によって問題を解決しているか?

同じ社会問題に取り組んだとしても、解決するアプローチは団体によって、実にさまざまです。

例えば「子どもの貧困」と一口に言っても、

- 学習支援を通じて、子どもの学力向上に資する

- 食品配付を通じて、健康や栄養状態を改善する

- 相談窓口を通じて、虐待や暴力などを予防する

というように、団体によって活動の領域は異なります。

そもそもNPOが取り組んでいる問題は、すぐに解決には至らず、長い時間がかかることが多いです。

寄付先として検討している団体の支援アプローチは本質的に問題を解決し得るのか、またそのアプローチに共感するかどうか、などを見ると良いでしょう。

- 寄付先の支援アプローチは問題を解決、もしくは改善しているか?

- しっかりと実績や成果を上げているか。

そうした活動の進捗を定期的に報告するプログラムが整っている団体であれば、自らのお金がどのように活用されたかの理解が進み、寄付をするモチベーションが増します。

透明性の高い会計報告を行っているか?

ほとんどのNPOは、会計報告を公式サイトで公開しています。

逆に会計報告を公開していない団体は、資金を不正に利用しているのではないかと、寄付者から疑問を持たれても仕方がないでしょう。

団体の公式サイトを確認すると「会計報告」や「年次報告」といった形で、会計や財務に関する情報を公開していることが多いので、チェックしてみましょう。

支出の内訳を、例えば事業費80%・管理費20%としている団体であれば、「1,000円寄付したら、おおよそ800円が直接的な活動に、200円が活動を継続していくために必要な費用に変わるんだ」と目安をつけることもできます。

- 透明性の高い会計報告を行っているか?

- 納得できるお金の使い方をしているか。

さらに、監査法人や公認会計士による監査を受けていることを確認できれば、より信用度は高まると思います。

まとめ:「森林保護や植林へ寄付したい」という方の参考に

今回は、緑化活動や森林資源の保護活動を地道に続ける4団体を紹介しました。

| 団体名 | 寄付ナビ編集部オススメのポイント |

| WWF | ① 活動は多岐に渡り、その中でも森林保護は1962年から続くプロジェクト ② 「FSC森林認証制度」という仕組みを推奨し、認証を受けた製品を買うことで、消費者も世界の森林保全に関与できる |

| 国際緑化推進センター | ① 「緑の地球」を次世代へ引き継ぐことを目標とする、専門家集団からなる国際林業協力推進拠点 ② 主に途上国に対して森林資源にまつわる調査・研究や、植林プロジェクトを行う |

| Earth Company | ① 「人と社会と自然が共鳴しながら発展する世界=リジェネラティブな世界」を目指す ② その国々を担うチェンジメーカーたちを寄付で応援することができる |

| グリーンピース・ジャパン | ① 北極やアマゾンなど世界55以上の国と地域で、野生動物をはじめとする、地球上の生命を守る活動 ② 政府や企業からの援助を受けず、市民の力だけに支えられて、独立して環境保護に取り組んでいる |

今回の記事を読み、自然環境や環境保護が少しでも自分ごとに感じられ、「自分も何かアクションをおこしたい」とお考えの方にとって少しでも参考になれば幸いです。