「寄付」というと真っ先に名前が挙がる団体の一つが、ユニセフ。

私は個人的にユニセフ(日本ユニセフ協会)へ募金したことはほとんどなかったのですが、 マンスリーサポートで毎月の寄付を始めました。

支援を決める前に疑問を抱いていたことと寄付をはじめた理由、そして入会してからのことをお伝えします。

目次

なぜユニセフへの支援が必要なのか?たとえば、私たちが当たり前に飲む「水」も・・

ユニセフが支援するのは、「世界中の子どもたち」。

と広く言われても、「なぜ支援が必要なのか?」「どのような活動をしているのか?」

ピンとこない方もいらっしゃるのではないでしょうか。

私自身も、寄付を始める前はきちんと理解できていなかったのですが、これを機にまとめてみます。

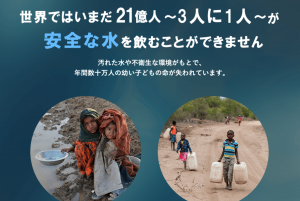

たとえば、「子どもが喉を乾かせた時、きれいな水を飲ませてあげられる」という環境。

私たち日本人にとっては当たり前でも、世界中に目を向けると・・

汚れた水や不衛生な環境がもとで、年間数十万人もの幼い命が失われているそうです。

池や川、水整備の井戸など安全性の低い水源しか利用できず、下痢による脱水症に苦しみながら亡くなる子どもが後を絶ちません

(日本ユニセフ協会 WEBサイトより)

まだ抵抗力の弱い我が子に、もし汚れた水を飲まさなければならないとしたら・・

私にも4歳の娘がいますが、子育てをしたことがある方なら、ゾッとした気持ちになるのではないでしょうか。

そんな命に直結する、きれいな水を供給すれば、守れる命もたくさんあるはず。

たとえば月4,000円の寄付が1年間分あれば、以下を届けられます。

- 1年間で、下痢による脱水症状を緩和するORS(経口補水塩) 5,784袋分

- 5人家族用の衛生用品セット8世帯分

ユニセフは、これらの「水」や「衛生」分野をはじめ、病気の予防や治療、栄養や教育面のサポートなど、子どもたちの命や成長を支える活動を展開している団体です。

> 団体公式サイトで詳しくみる

寄付金控除の対象団体です

これまでユニセフに抱いていた疑問を調べてみました

世界中の子どもたちに支援を届けるため、ユニセフが支えにしているのが民間からの寄付。

一方、私自身はこれまでさまざまなNGOやNPOに寄付をしてきたものの、ユニセフを支援先として積極的に選んだことはありませんでした。

(募金箱など1回の募金はしたことがありましたが、毎月の継続的な寄付はしていませんでした。)

しかし、個人的に事業が少しずつ軌道に乗ってくるのにともない「毎月の寄付先を増やそう!」と決めた時にユニセフも候補に。

その時に、これまで支援のネックになっていた疑問を、WEBサイトなどで調べてみました。

疑問1:子どもたちのために、使われるのか?

私がユニセフ募金に参加しなかった理由には、「大きなNGOに寄付すると、子どもたちのためちゃんと使われるかわからない・・」という漠然とした感覚もありました。

活動について調べてみると、ユニセフの支援は190の国と地域で展開されているとのこと。

2024年だけで次のような支援を届けたそうです。

- 乳幼児期の栄養不良を防ぐために、4億4,160万人の児童と保護者が支援を受ける

- 教育アクセス支援として 約920万人の子ども・青少年を対象に活動してきた

- 緊急人道支援の中で、約2,470万人の子どもに麻しん予防接種を届ける

カタチがあるものに変わって、子ども支援の現場に届いている。

ピンときていなかったのが、数字をともない納得感をもって理解できました。

ちなみにこの活動規模は、私の知る限り、NGOとしては世界で最大に近いのではないでしょうか?

国によっては、政府より大きなインパクトを及ぼせる規模と考えられます。

私はこれまで主に、もっと規模の小さな、日本発の中小のNPOに寄付をしてきました。

そういった支援とバランスを取る意味でも、今回は支援先の1つに加えることに。

小さな金額ですが、たくさんの子どもたちに、「薄くとも広く役立つ」と想像できるのは嬉しいですね。

疑問2:寄付金は、きちんと管理されているのか?

続いて気になったのが、私自身の寄付金がきちんと管理され、現地に届いているのか?

正直、寄付金の使われ方やオフィスの所在地などについて、過去に批判やバッシングに遭っていたのをSNSなどで見て、なんとなく避けていたというのもありました。

公式サイトを調べると収支は公開されていて、ユニセフ募金の80%以上がユニセフ本部に送られ、その後世界各地の支援現場で活用されているそうです。

- 「支援者」が、日本ユニセフ協会に、寄付をする。

- 寄付金の約20%は日本国内での事業費(募金の送金手数料や領収書の送料、資料の制作費、広告費、人件費その他管理費など)にあてられ、残りの80%以上の寄付金が米国ニューヨークのユニセフ本部に送られる。

- 「ユニセフ本部」は、そのお金を、5歳未満児死亡率、国民1人あたりの所得、子どもの人口を基準に各国ユニセフ現地事務所に配分する。

- 「各国ユニセフ現地事務所」は、ユニセフ執行理事会で承認された事業計画に基づいて、政府や現地パートナー機関と共に子どもたちのための活動を実施する。

この数値を逆に捉えると、「集まった寄付のうち15%は、子ども達に直接届かない」と言うと、疑問を抱く方もいらっしゃるかもしれません。

ですが、寄付を募る場合も一般の商品やサービスと同じで、マーケティングや営業が必要なのは当然です。

私がNGOの資金調達をお手伝いしてきた経験からも、年間300億円以上の規模でこの数字をキープしているのは、すごいなと尊敬しました。

大規模な組織ならではのスケールメリットを生かして、効率的な資金調達をしているように思えました。

疑問3:「世界を良くする」ために役立っているのか?

寄付で集まった資金が規律をもって管理され、大規模に支援現場に届いている。

そして、子どもたちをリアルに救っている。

そこまででほぼ十分ではあったのですが、頭を少しよぎったのが、「一過性の支援に過ぎないのでは?」という懸念。

「食料が足りない」「病気が蔓延している」といったその時々の課題は、物資を届ける支援でクリアされるはずです。

ですが、たとえば「10年間」といった中長期でみたときに、支援先の社会が本当に良くなっているのか?

ユニセフの公式サイトでは下記のようなデータが見つかりました。

・1990年時点では出生1,000人あたり93人の5歳未満児が死亡していたが、2021年には出生1,000人あたり38人に減少した。

引用:日本ユニセフ協会HP

世界の5歳未満児のうち、栄養不良に陥っている子どもたちの数(2020年時点)

( 引用:日本ユニセフ協会HP)

・1億4,920万人が発育阻害、世界の5歳未満児人口の22.0%(1990年時点では2億5,500万人)

上記の結果が「ユニセフの活動によって達成された」とは言えません。

しかし、さまざまな支援が積み重なって大きな課題の解決にひとつずつ前進しているとしたら、寄付のしがいもあるように感じました。

先ほどの水の問題にしても、 「2030年までに世界中すべての子どもが身近な場所できれいな水が使えるようになること」をユニセフは目指しているとのこと。

1つのNGOが掲げるにしては壮大な目標に思えましたが、達成に向けた道のりを見守れるのは、支援者としても楽しみです。

> 団体公式サイトで詳しくみる

寄付金控除の対象団体です

マンスリーサポートに入会したら、どうなった?

ステップ1:WEB申し込み

マンスリーサポート専用のページが用意されていたので、税制優遇のルールや領収書の発行などチェック。

WEBフォームで名前や住所、さらにクレジットカード情報など入力して、手続きが完了しました。

登録が完了すると、自動返信メールが送られてきました。

(当たり前かもしれませんが、氏名・金額など事務的な情報ばかり、素っ気なくてちょっとがっかりしました。)

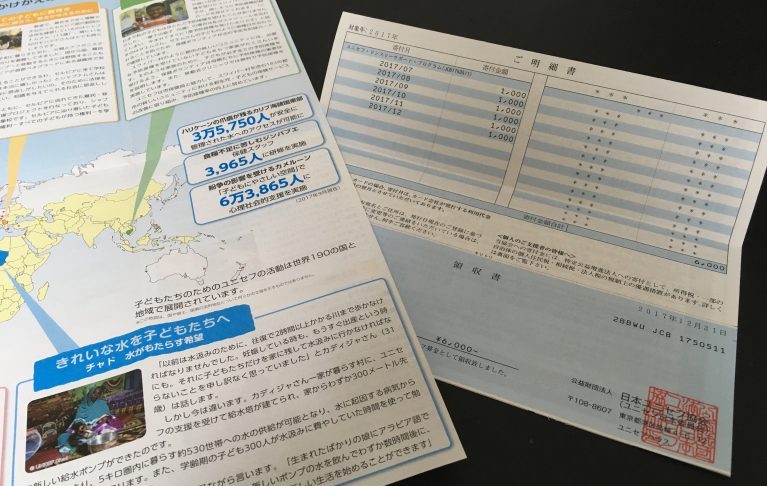

ステップ2:「入会キット」など郵送

その数日後に、登録した自宅の住所宛に郵送で「入会キット」など届きました。

こちらは入会受付の連絡ほか、活動が分かる「アクティビティ ブック」や会員証など含まれていて、「寄付をスタートした」という実感を抱けました。

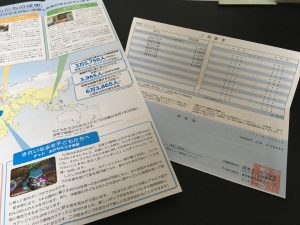

ステップ3:定期的な報告と領収書

その後は定期的な報告が、メールと郵送で届きます。

- 広報誌「ユニセフ・ニュース」:3ヶ月に1回程度

- メールマガジン:月に1〜2通

翌年1月下旬には、1年分の領収書がまとめて届きました。

まとめ

2017年5月に毎月1,000円で寄付を始めてから、もう6年に。

続けやすい金額ということもあって、やめずに続けられています。

ニュースレターやメールなど活動報告を読むなかで、途中から毎月2,000円に金額を変更させてもらいました。

同じく支援を考えられている方にとって、少しは参考になりましたか?

詳細は公式サイトに載っているので、そちらと合わせて判断の材料にしてみてくださいね。

> 団体公式サイトで詳しくみる

寄付金控除の対象団体です